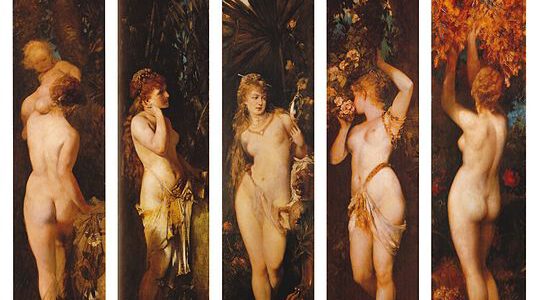

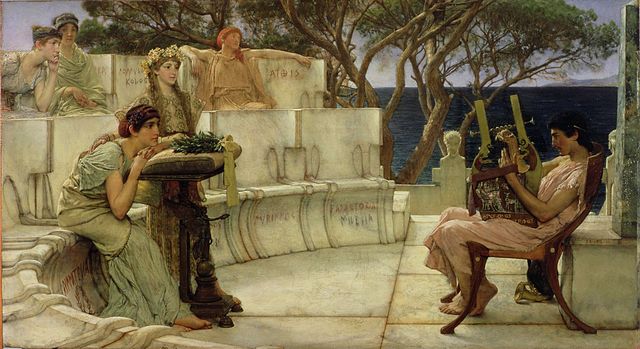

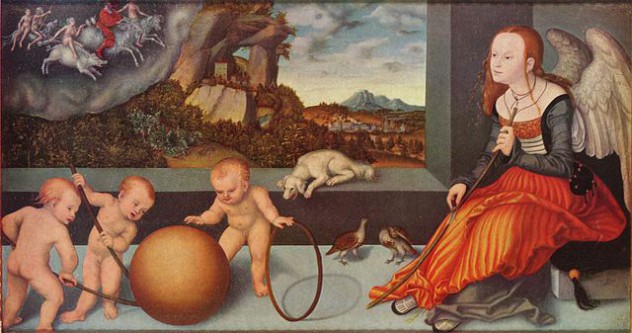

Hans Makart: Die fünf Sinne. Hören, Sehen, Riechen, Schmecken. Österreichische Galerie Belvedere, Wien.

Wer sich mit Äußerlichkeiten zufrieden gibt und glaubt, auf dieser Grundlage bereits umfassende Urteile abgeben zu können, wird nur angepaßtes Denkens zelebrieren. Da ist dieser Hang, sich nie und nimmer persönlich auf die Sachen selbst einzulassen. Es scheint, als würde man bereits ahnen, daß viele Gefahren damit einhergehen, wollte man dem Anspruch auf persönliche Urteile tatsächlich gerecht werden. Aber nichts dergleichen findet wirklich statt: Das Denken wird nicht aufgeschlossen, sondern, noch ehe es überhaupt in Gang gekommen ist, sofort wieder stillgestellt und auf Üblichkeiten fixiert. Eigenes Denken, Aufmerksamkeit, Empathie,—alles was mit hohem, höherem oder höchstem Anspruch daherkommt, ist dann nur noch Attitüde.

Die Kunst, sich des eigenen Verstandes zu bedienen, kommt in der Regel nicht einmal im Ansatz zur Anwendung. In den herrschenden Diskursen geht es zumeist nur darum, sich gemeinschaftlich zu erregen, sich an Feindbildern zu orientieren, vor allem an jenen, die ganz gefährlich anders sind. Aber die eigentlichen Gefahren kommen gar nicht von außen, sondern von innen. Es sind Ängste im Spiel, die sich vor den unendlichen Weiten, vor den Unberechenbarkeiten und Ungewißheiten in der eigenen Psyche herrühren. Der Ungrund wird sehr wohl gespürt und geahnt, daß es gar keine Gewißheiten sind, von denen wir getragen werden.—Wer sich wirklich auf das offene Denken einläßt, wird sich selbst überzeugen, überraschen, ja sogar überholen, wird immer weniger Parteigänger, wird sich stattdessen auf die Ängste im eigenen Inneren einlassen müssen.

[gview file=„Nennen-Empathie.pdf” save=„1”]

Die Kunst der philosophischen Praxis besteht darin, ein jedes Gesamturteil zunächst wieder aufzulösen in die einzelnen Bestandteile, aus denen es zusammen gesetzt ist. Vielleicht ergibt sich schlußendlich daß, was gedacht wurde, schon sehr angemessen gewesen sein muß, vielleicht ergibt sich aber auch eine völlig neue Sicht der Dinge. Es gilt, das eigene Urteilsvermögen nochmals selbst zu beurteilen, denn Wissen allein genügt nicht. Es könnte sich schließlich auch nur um gefühltes Überzeugtsein handeln, also um etwas, das nur wie eine konsequente Denkungsart erscheint. – Wenn etwas unbedingt gelten soll, dann muß es sich auch bewähren können. Also sollte es möglich sein, das eigene Wissen zu wissen, sich des eigenen Bewußtseins nochmals bewußt zu werden und auch dem eigene Fühlen noch einmal nachzufühlen. Alledem dient der Dialog in der philosophischen Praxis.

Die Kunst der philosophischen Praxis besteht darin, ein jedes Gesamturteil zunächst wieder aufzulösen in die einzelnen Bestandteile, aus denen es zusammen gesetzt ist. Vielleicht ergibt sich schlußendlich daß, was gedacht wurde, schon sehr angemessen gewesen sein muß, vielleicht ergibt sich aber auch eine völlig neue Sicht der Dinge. Es gilt, das eigene Urteilsvermögen nochmals selbst zu beurteilen, denn Wissen allein genügt nicht. Es könnte sich schließlich auch nur um gefühltes Überzeugtsein handeln, also um etwas, das nur wie eine konsequente Denkungsart erscheint. – Wenn etwas unbedingt gelten soll, dann muß es sich auch bewähren können. Also sollte es möglich sein, das eigene Wissen zu wissen, sich des eigenen Bewußtseins nochmals bewußt zu werden und auch dem eigene Fühlen noch einmal nachzufühlen. Alledem dient der Dialog in der philosophischen Praxis.

![Heinz-Ulrich Nennen: Philosophie in Echtzeit. Die Sloterdijk–Debatte: Chronik einer Inszenierung. Über Metaphernfolgenabschätzung, die Kunst des Zuschauers und die Pathologie der Diskurse. Königshaus & Neumann, Würzburg 2003. [ISBN: 978-3-8260-2642-3] 650 S. 49,80 EU.](https://nennen-online.de/wp-content/uploads/Nennen-Philosophie-in-Echtzeit.jpg)