-

Anthropologie, Diskurs, Ethik, Götter und Gefühle, Identität und Individualismus, Ironie, Moderne, Motive der Mythen, Philosophie, Platon, Professionalität, Psyche, Psychosophie, Schönheit, Seele, Technikethik, Theorien der Kultur, Traum, Urbanisierung der Seele, Utopie, Wissenschaftlichkeit, Zeitgeist, Zivilisation

Über mich

Prof. Dr. phil. Heinz-Ulrich Nennen

Hochschullehrer für Philosophie an der Universität Karlsruhe.

Philosophische Praxis Münster,

für alle Zweifelsfälle des Lebens, des Denkens und nicht zuletzt der Gefühle.

Email: heinz-ulrich.nennen@t‑online.de

Motto:

Zunächst muß

das Eigentliche

zur Sprache gebracht werden,

denn nur so kommt das Neue ins Denken.

Von dort kann es dann in die Welt gelangen und spätestens

dann wird es auch im eigenen Leben nicht ganz ohne Wirkung bleiben.

Etwas ausführlicher:

Ich bin Privatdozent und Hochschullehrer für Philosophie an der Universität Karlsruhe (KIT). Im westfälischen Münster betreibe ich eine Philosophische Ambulanz, eine Beratung zur Selbstberatung, denn Philosophie ist ein Gespräch der Seele mit sich selbst.

Ich habe hier in Münster Philosophie, Soziologie und Erziehungswissenschaft studiert und 1989 mit einer Dissertation unter dem Titel Ökologie im Diskurs promoviert. Darin habe ich die seinerzeit aufkommende Technik- und Zivilisationskritik dokumentiert und ihre Hintergründe systematisch rekonstruiert. Demnach gibt es drei mögliche Begründungen für Umweltschutz:

- pragmatisch-anthropozentrisch, weil es auf Dauer unsinnig ist, sich selbst die Lebens- und Existenzgrundlagen zu entziehen

- ethisch-moralisch, weil es geboten erscheint, sich verpflichtet zu fühlen, nachfolgenden Generationen, anderen Lebewesen oder auch Göttern gegenüber

- ästhetisch, weil etwa ein Baum weit mehr ist als eine Sauerstoffspender, sondern eben auch ein Erlebnis, was übrigens alles andere als banal ist

Mit der Dissertation zeigte sich bereits der Schwerpunkt meiner Arbeit, mich interessieren Diskurse im Großen und Ganzen aber auch Dialoge im ganz Kleinen und Persönlichen. Ich bin Dialogarbeiter und Diskursanalytiker: Einerseits interessiert mich die Frage, wie das Neue ins Denken kommt, andererseits, wie Dialoge und Diskurse damit umgehen. – Daher arbeite ich gern inter-disziplinär, an den Grenzen zwischen Psychologie, Anthropologie, Kulturwissenschaft und eben Philosophie.

Nach einer 10-jährigen Tätigkeit als Wissenschaftler im Bereich Diskurs an der Akademie für Technikfolgenabschätzung, hatte ich gestiegenes Interesse daran, einmal einen Diskurs im Prozeß, also in “Wildform” zu beobachten, zu beschreiben und währenddessen zeitgleich zu analysieren.

Im Sommer 1999 bot sich diese Gelegenheit. Anläßlich des Skandals um die Elmauer Rede, die der Philosoph Peter Sloterdijk gehalten hatte, kam es zu einem Medien-Hype sondergleichen, mit mehr als 1000 Zeitungsartikeln, Kommentaren und Berichten. Als ich seinerzeit im Radio davor erfuhr, wußte ich, daß es “mein” Thema sein würde.

In einem 700-seitigen Buch, das auch der Habilitation diente, habe ich diesen soeben aufkommenden Skandal um die angeblich faschistoide Rede des Philosophen Peter Sloterdijk in Echtzeit rekonstruiert. Es war ein Philosophisches Experiment mit der Frage, ob es gelingen kann, einen Diskurs nicht nur zu beobachten, sondern zugleich auch auf den Ausgang der Sloterdijk-Debatte zu spekulieren, noch während dieser Ausgang noch ungewiß war.

Die Warnung dagegen ist bekannt: “Hättest Du geschwiegen, dann wärst Du Philosoph geblieben.” – Ich bin aber davon überzeugt, daß es möglich sein muß, Philosophie auch in Echtzeit betreiben zu können. Nur dann erst hätte auch unser Vernunftvermögen wirklich eine Chance. Bei diesem philosophischen Experiment ging es mir daher um den Beweis, daß es unter gewissen methodischen Bedingungen sehr wohl möglich sein kann, Philosophie in Echtzeit betreiben.

Die Methode geht auf manche Überlegung und Beobachtung meiner rund 10-jährigen Tätigkeit als Wissenschaftler im Bereich Diskurs an der Stuttgarter Akademie für Technikfolgenabschätzung zurück. Dort wurde 1993 im Zuge der Auseinandersetzungen um Atomkraft (wie Gegner sagen), resp. Kernenergie (wie Befürworter sagen) und Klimaschutz von der Landesregierung in Baden-Württemberg ein “Thinktank” zur Erforschung und zur Bewertung von Technikfolgen gegründet, um mehr Wissenschaft und mehr Diskurs in die mitunter sehr dramatisch geführten Auseinandersetzungen um neue Technologien zu bringen. Die Politik war seinerzeit in diesen Fragen mit ihrem Latein am Ende, – das ist eben der Augenblick, in dem neue Institutionen wie eine solche TA-Akademie gegründet werden.

Zu meiner Methode: Schaut man sich unsere Urteile, Bewertungen und Einschätzungen genauer an, so setzen sie sich zusammen aus einer Vielzahl von Aussagen, die aus unterschiedlichsten Sektoren stammen, die wir aber häufig nur zum Teil selbst überprüft haben. Die Frage ist dann immer, wie sicher, wie entscheidend, wie belastungsfähig unsere Vorannahmen wirklich sind. Noch entscheidender ist es, zu spüren, wo die Grundlagen und Voraussetzungen nicht wirklich sicher sind.

Die Kunst besteht nun genau darin, ein jedes Gesamturteil wieder aufzulösen in seine Teile, aus denen es zusammen gesetzt ist, um das eigene Urteilsvermögen nochmals selbst beurteilen zu können.

Wer sich dessen bewußt ist, sollte daher wissen, was wir eigentlich wissen müßten aber vielleicht gar nicht wissen können, so daß wir uns die Begrenztheit unseres eigenen Urteilsvermögens genauer vor Augen führen können.

Philosophie ist insofern eine Frage der Aussagegenehmigung, die man sich selbst berechtigterweise glaubt erteilen zu dürfen. Die Frage ist dabei immer, wie viel vom Ganzen haben wir eigentlich wirklich sicher im Blick?

Philosophieren bedeutet, ein feines Gespür dafür zu entwickeln, wie weit einzelne Aussagen jeweils tragen, wann ein Wort seine Bedeutung zu verlieren beginnt, wann irgend etwas an einer Aussagen nicht mehr zutreffend sein kann. Ich arbeite daher sehr intensiv über Symbole, Mythen und Märchen und insbesondere auch über Götterfiguren, weil sich darin, weil sich dahinter manches verbirgt, was unserem Denken in abstrakten Begriffen wieder mehr Inhalt, mehr Leben und Geist vermitteln kann.

Philosophie ist daher weit mehr als nur trockene Theorie und eiskalte Methode, sondern sie hat auch eine Praxis, die sich ganz anders darstellt, die nicht nur sehr unterhaltsam sondern auch erheiternd sein kann. – Das Lachen ist schließlich ein immer wiederkehrender Topos in der Philosophie.

Philosophie ist nicht nur reine Theorie, sie hat auch eine Praxis. Es gilt, mit der Sprache zum bisher nicht Gesagten vorzudringen. Daher geht es auch um Inspiration, also darum, neue Eindrücke ebenso wie Gefühle zur Sprache zu bringen.

Philosophie hat keineswegs nur mit Reden und Denken zu tun, es geht auch um Inspiration, um neuen Eindrücken ebenso wie Gefühlen mehr Raum zuzugestehen. Philosophie ist nicht nur Theorie sondern auch Praxis, gelebte Praxis. Sie setzt daher eine geistige Mobilität voraus, die darauf aus ist, ständig den Standort zu wechseln, um dabei nicht selten auch die eigene Position, also sich selbst zu riskieren.

-

Anthropologie, Diskurs, Ethik, Identität und Individualismus, Lehramt, Lehre, Philosophie, Professionalität, Psyche, Schule, Seele

Supervision als Weiterbildung

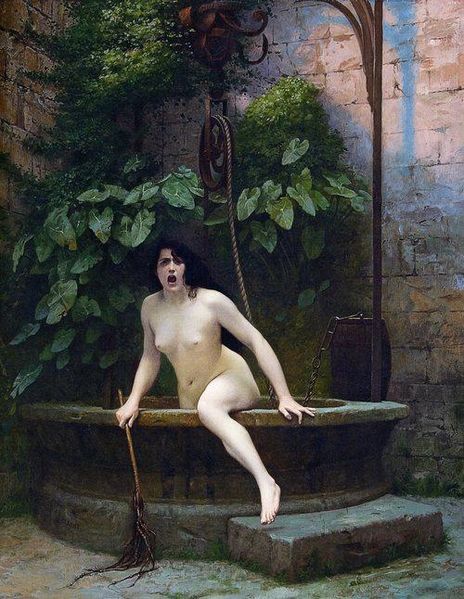

Der Brunnen

Der Brunnen ist das Symbol für die Tiefe, aus der wir schöpfen. Im Märchen führt das direkt in andere Welten. Aber es kommt auch auf die Motive an, denn immer ist auch ein Wagnis damit verbunden, sich auf Tiefe einzulassen.

Wenn andere in den Brunnen springen, müssen wir nicht dasselbe tun. Oft genügt bereits, sich vor Augen zu führen, wie es sich anfühlt und was daraus folgen kann. Auf das Vorstellungsvermögen kommt es an.

Erfahrung

Jean-Léon Gérôme: Die Wahrheit kommt aus ihrem Brunnen (1896). Das sprichwörtlich in den Brunnen gefallene Kind bezeichnet die eher schlechte Erfahrung. Was nicht geschehen sollte, ist dann passiert. – Aber wir lernen gerade anhand von schlechten Erfahrungen ganz besonders gut.

Es kommt also darauf an, aus „schlechten Erfahrungen“ etwas Gutes zu machen. Und dabei entfaltet unsere Sprache ihre magischen Qualitäten.

Wir können in der Vorstellung ganze Welten auf- und untergehen lassen, um die eine Welt, auf die es ankommt, zu erhalten und weiterzuentwickeln.

Wir müssen nicht jede Erfahrung selbst machen. Es genügt, sich gemeinsam vor Augen zu führen, wie „es“ ist. Nicht nur die Praxis allein ist daher entscheidend, sondern vor allem die Fähigkeit, in Alternativen zu denken.

Durch Supervision können wir uns vor Augen führen, wann, warum und weshalb etwas nach allen Regeln der Kunst schief gehen muß. — Allein durch unser Vorstellungsvermögen können wir derweil ganz neue Erfahrungen machen, die auch hilfreich sind, in der Praxis das eigene Selbstbewußtsein zu entwickeln.

Supervision

Nichts ist hilfreicher als ein intensiver Erfahrungsaustausch unter Fachleuten, die aus eigener Anschauung wissen, worauf es ankommt. Wir sind eben keine Maschinen, sondern jede® von uns ist etwas Besonderes mit eigenen Stärken und Schwächen, aber auch mit unentdeckten Potentialen.

Ich bin Professor für Philosophie an der Universität Karlsruhe und gebe seit Jahren besondere Seminare für angehende Lehrkräfte. Es geht dabei um eine vorgezogene Supervision. Aus vielen Rückmeldungen von Studierenden weiß ich, daß sie meine Seminare schätzen, weil ihnen genau diese Erfahrungen fehlen.

In jeder Sitzung gehen wir gemeinsam in Krisensituationen, die im Alltag früher oder später aufkommen. Es kommt darauf an, die Rahmenbedingungen zu kennen, also was darf, soll, muß ich tun oder auch unterlassen? Wo liegen die Grenzen der eigenen Kompetenz und der Zuständigkeit? Welcher “Hut” sollte jeweils wann aufgesetzt werden? — Dabei sind die Erwartungen oft höchst widersprüchlich, die von Lehrern und Lehrerinnen geradezu vorbildlich erfüllt werden sollen.

Wir gehen also bewußt und beherzt auf Dilemma-Situationen zu. Lehrer und Lehrerinnen sollten vor professionellem Hintergrund einschätzen und begründen können, was man im Falle des Falles warum und weshalb für angemessen hält. Das dazu erforderliche Urteilsvermögen wird in diesen Seminaren gefördert, weil die Dialoge und Diskurse selbst zur Wirklichkeit werden, in denen Möglichkeiten ohne Scheu durchgespielt werden können.

Weiterbildung

Die Agenda:

- Wahlweise 14, 8 oder 3 Termine

- Max. 16 Teilnehmer u. Teilnehmerinnen

- Empathische Dialoge

- Problemzentrierte Diskurse

- Bearbeiten Sie Ihre Stärken und Schwächen in der Gruppe

- Miteinander und voneinander lernen.

- Auch unkonventionelle Lösungen durchspielen

- Die Welt mit den Augen anderer betrachten und erörtern

- Nach der Präsentation erhalten Sie ein persönliches Feedback im Dialog unter vier Augen

Pro Semester werden drei Veranstaltungen angeboten:

- Entweder wöchentlich, online via Zoom: Supervision (a);

- Oder zunächst 5 x online, sowie ein Wochenende, Fr, Sa. und So: Supervision (b).

- Oder als Präsensveranstaltung an 3 Samstagen im Juni 2024: Supervision ©.

Anmeldung und Teilnahme

Anmeldung: heinz-ulrich.nennen@t‑online.de

Sprechstunde via Zoom: Nach Vereinbarung per Mail.

-

Anthropologie, Diskurs, Identität und Individualismus, Lehramt, Philosophie, Professionalität, Psyche, Schule, Seele

EPG II

Oberseminar

EPG II

Ethisch–Philosophisches Grundlagenstudium II

SS 2024 | mittwochs | 14:00–15:30 Uhr | online

Beginn: 17. April 2024 | Ende: 24. Juli 2024

Zwischen den Stühlen

Eine Rolle zu übernehmen bedeutet, sie nicht nur zu spielen, sondern zu sein. Wer den Lehrerberuf ergreift, steht gewissermaßen zwischen vielen Stühlen, einerseits werden höchste Erwartungen gehegt, andererseits gefällt sich die Gesellschaft in abfälligen Reden.

Das mag damit zusammenhängen, daß jede® von uns eine mehr oder minder glückliche, gelungene, vielleicht aber eben auch traumatisierende Schulerfahrung hinter sich gebracht hat.

Universe333: YogaBeyond Honza & Claudine Bondi; Beach, Australia 2013. — Quelle: Public Domain via Wikimedia Commons. Es sind viele potentielle Konfliktfelder, die aufkommen können im beruflichen Alltag von Lehrern. Daß es dabei Ermessenspielräume, Handlungsalternativen und vor allem auch Raum gibt, sich selbst und die eigenen Ideale mit ins Spiel zu bringen, soll in diesem Seminar nicht nur thematisiert, sondern erfahrbar gemacht werden.

Das Selbstverständnis und die Professionalität sind gerade bei Lehrern ganz entscheidend dafür, ob die vielen unterschiedlichen und mitunter paradoxen Anforderungen erfolgreich gemeistert werden: Es gilt, bei Schülern Interesse zu wecken, aber deren Leistungen auch zu bewerten. Dabei spielen immer wieder psychologische, soziale und pädagogische Aspekte mit hinein, etwa wenn man nur an Sexualität und Pubertät denkt. — Mitunter ist es besser, wenn möglich, lieber Projekt–Unterricht anzuregen, wenn kaum mehr was geht.Es gibt klassische Konfliktlinien, etwa Eltern–Lehrer–Gespräche, in denen nicht selten die eigenen, oft nicht eben guten Schul–Erfahrungen der Eltern mit hineinspielen. Aber auch interkulturelle Konflikte können aufkommen. Das alles macht nebenher auch Kompetenzen in der Mediation erforderlich. — Einerseits wird individuelle Förderung, Engagement, ja sogar Empathie erwartet, andererseits muß und soll gerecht bewertet werden. Das alles spielt sich ab vor dem Hintergrund, daß dabei Lebenschancen zugeteilt werden.

Gerade in letzter Zeit sind gestiegene Anforderungen bei Inklusion und Integration hinzugekommen. Auch Straf– und Disziplinarmaßnahmen zählen zu den nicht eben einfachen Aufgaben, die allerdings wahrgenommen werden müssen. — Ein weiterer, immer wieder akuter und fordernder Bereich ist das Mobbing, das sich gut ›durchspielen‹ läßt anhand von Inszenierungen.

Es gibt nicht das einzig richtige professionelle Verhalten, sondern viele verschiedene Beweggründe, die sich erörtern lassen, was denn nun in einem konkreten Fall möglich, angemessen oder aber kontraproduktiv sein könnte. Pädagogik kann viel aber nicht alles. Bei manchen Problemen sind andere Disziplinen sehr viel erfahrener und auch zuständig. — Unangebrachtes Engagement kann selbst zum Problem werden.

Wichtig ist ein professionelles Selbstverständnis, wichtig ist es, die eigenen Grenzen zu kennen, und mitunter auch einfach mehr Langmut an den Tag zu legen. Zudem werden die Klassen immer heterogener, so daß der klassische Unterricht immer seltener wird. — Inklusion, Integration oder eben Multikulturalität gehören inzwischen zum Alltag, machen aber Schule, Unterricht und Lehrersein nicht eben einfacher.

Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit setzen zwar hohe Erwartungen in Schule und Lehrer, gefallen sich aber zugleich darin, den ganzen Berufstand immer wieder in ein unvorteilhaftes Licht zu rücken. — Unvergessen bleibt die Bemerkung des ehemaligen Kanzlers Gehard Schröder, der ganz generell die Lehrer als faule Säcke bezeichnet hat.

„Ihr wißt doch ganz genau, was das für faule Säcke sind.“

Dieses Bashing hat allerdings Hintergründe, die eben darin liegen dürften, daß viel zu viele Schüler*innen ganz offenbar keine guten Schulerfahrungen gemacht haben, wenn sie später als Eltern ihrer Kinder wieder die Schule aufsuchen.

Ausbildung oder Bildung?

Seit 2001 ist das Ethisch–Philosophische Grundlagenstudium (EPG) obligatorischer Bestandteil des Lehramtsstudiums in Baden–Württemberg. Es besteht aus zwei Modulen, EPG I und EPG II. — Ziel des EPG ist es, zukünftige LehrerInnen für wissenschafts– und berufsethische Fragen zu sensibilisieren und sie dazu zu befähigen, solche Fragen selbständig behandeln zu können. Thematisiert werden diese Fragen im Modul EPG II.

Um in allen diesen Konfliktfeldern nicht nur zu bestehen, sondern tatsächlich angemessen, problembewußt und mehr oder minder geschickt zu agieren, braucht es zunächst einmal die Gewißheit, daß immer auch Ermessens– und Gestaltungsspielräume zur Verfügung stehen. Im Hintergrund stehen Ideale wie Bildung, Entfaltung der Persönlichkeit, die Erfahrung erfüllender Arbeit und Erziehungsziele, die einer humanistischen Pädagogik entsprechen, bei der es eigentlich darauf ankäme, die Schüler besser gegen eine Gesellschaft in Schutz zu nehmen, die immer fordernder auftritt. In diesem Sinne steht auch nicht einfach nur Ausbildung, sondern eben Bildung auf dem Programm.

Auf ein– und dasselbe Problem läßt sich unterschiedlich reagieren, je nach persönlicher Einschätzung lassen sich verschiedene Lösungsansätze vertreten. Es ist daher hilfreich, möglichst viele verschiedene Stellungnahmen, Maßnahmen und Verhaltensweisen systematisch durchzuspielen und zu erörtern. Dann läßt sich besser einschätzen, welche davon den pädagogischen Idealen noch am ehesten gerecht werden.

So entsteht allmählich das Bewußtsein, nicht einfach nur agieren und reagieren zu müssen, sondern bewußt gestalten zu können. Nichts ist hilfreicher als die nötige Zuversicht, in diesen doch sehr anspruchsvollen Beruf nicht nur mit Selbstvertrauen einzutreten, sondern auch zuversichtlich bleiben zu können. Dabei ist es ganz besonders wichtig, die Grenzen der eigenen Rolle nicht nur zu sehen, sondern auch zu wahren.

-

Anthropologie, Diskurs, Identität und Individualismus, Lehramt, Philosophie, Professionalität, Psyche, Schule, Seele

EPG II b

EPG II b (Online und Block)

Ethisch–Philosophisches Grundlagenstudium II

WS 2023 | Beginn: 19. Januar 2024 | Ende: 3. März 2023 | Online und Block

Ab 19. Januar 2024: 5 Seminare online | freitags: 14:00–15:30 Uhr, sowie3 Workshops im Block: Fr, 1.03.2024 | Sa, 2.03.2024 | So, 3.03.2024

jeweils 14–19 Uhr | Raum: 30.91–012.

Universe333: YogaBeyond Honza & Claudine Bondi; Beach, Australia 2013. — Quelle: Public Domain via Wikimedia Commons. Zwischen den Stühlen

Eine Rolle zu übernehmen bedeutet, sie nicht nur zu spielen, sondern zu sein. Wer den Lehrerberuf ergreift, steht gewissermaßen zwischen vielen Stühlen, einerseits werden höchste Erwartungen gehegt, andererseits gefällt sich die Gesellschaft in abfälligen Reden. — Das mag damit zusammenhängen, daß jede® von uns eine mehr oder minder glückliche, gelungene, vielleicht aber eben auch traumatisierende Schulerfahrung hinter sich gebracht hat.

Es sind viele potentielle Konfliktfelder, die aufkommen können im beruflichen Alltag von Lehrern. Daß es dabei Ermessenspielräume, Handlungsalternativen und vor allem auch Raum gibt, sich selbst und die eigenen Ideale mit ins Spiel zu bringen, soll in diesem Seminar nicht nur thematisiert, sondern erfahrbar gemacht werden.

Das Selbstverständnis und die Professionalität sind gerade bei Lehrern ganz entscheidend dafür, ob die vielen unterschiedlichen und mitunter paradoxen Anforderungen erfolgreich gemeistert werden: Es gilt, bei Schülern Interesse zu wecken, aber deren Leistungen auch zu bewerten. Dabei spielen immer wieder psychologische, soziale und pädagogische Aspekte mit hinein, etwa wenn man nur an Sexualität und Pubertät denkt. — Mitunter ist es besser, wenn möglich, lieber Projekt–Unterricht anzuregen, wenn kaum mehr was geht.Es gibt klassische Konfliktlinien, etwa Eltern–Lehrer–Gespräche, in denen nicht selten die eigenen, oft nicht eben guten Schul–Erfahrungen der Eltern mit hineinspielen. Aber auch interkulturelle Konflikte können aufkommen. Das alles macht nebenher auch Kompetenzen in der Mediation erforderlich. — Einerseits wird individuelle Förderung, Engagement, ja sogar Empathie erwartet, andererseits muß und soll gerecht bewertet werden. Das alles spielt sich ab vor dem Hintergrund, daß dabei Lebenschancen zugeteilt werden.

Gerade in letzter Zeit sind gestiegene Anforderungen bei Inklusion und Integration hinzugekommen. Auch Straf– und Disziplinarmaßnahmen zählen zu den nicht eben einfachen Aufgaben, die allerdings wahrgenommen werden müssen. — Ein weiterer, immer wieder akuter und fordernder Bereich ist das Mobbing, das sich gut ›durchspielen‹ läßt anhand von Inszenierungen.

Es gibt nicht das einzig richtige professionelle Verhalten, sondern viele verschiedene Beweggründe, die sich erörtern lassen, was denn nun in einem konkreten Fall möglich, angemessen oder aber kontraproduktiv sein könnte. Pädagogik kann viel aber nicht alles. Bei manchen Problemen sind andere Disziplinen sehr viel erfahrener und auch zuständig. — Unangebrachtes Engagement kann selbst zum Problem werden.

Wichtig ist ein professionelles Selbstverständnis, wichtig ist es, die eigenen Grenzen zu kennen, und mitunter auch einfach mehr Langmut an den Tag zu legen. Zudem werden die Klassen immer heterogener, so daß der klassische Unterricht immer seltener wird. — Inklusion, Integration oder eben Multikulturalität gehören inzwischen zum Alltag, machen aber Schule, Unterricht und Lehrersein nicht eben einfacher.

Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit setzen zwar hohe Erwartungen in Schule und Lehrer, gefallen sich aber zugleich darin, den ganzen Berufstand immer wieder in ein unvorteilhaftes Licht zu rücken. — Unvergessen bleibt die Bemerkung des ehemaligen Kanzlers Gehard Schröder, der ganz generell die Lehrer als faule Säcke bezeichnet hat.

„Ihr wißt doch ganz genau, was das für faule Säcke sind.“

Dieses Bashing hat allerdings Hintergründe, die eben darin liegen dürften, daß viel zu viele Schüler*innen ganz offenbar keine guten Schulerfahrungen gemacht haben, wenn sie später als Eltern ihrer Kinder wieder die Schule aufsuchen.

Ausbildung oder Bildung?

Seit 2001 ist das Ethisch–Philosophische Grundlagenstudium (EPG) obligatorischer Bestandteil des Lehramtsstudiums in Baden–Württemberg. Es besteht aus zwei Modulen, EPG I und EPG II. — Ziel des EPG ist es, zukünftige LehrerInnen für wissenschafts– und berufsethische Fragen zu sensibilisieren und sie dazu zu befähigen, solche Fragen selbständig behandeln zu können. Thematisiert werden diese Fragen im Modul EPG II.

Um in allen diesen Konfliktfeldern nicht nur zu bestehen, sondern tatsächlich angemessen, problembewußt und mehr oder minder geschickt zu agieren, braucht es zunächst einmal die Gewißheit, daß immer auch Ermessens– und Gestaltungsspielräume zur Verfügung stehen. Im Hintergrund stehen Ideale wie Bildung, Entfaltung der Persönlichkeit, die Erfahrung erfüllender Arbeit und Erziehungsziele, die einer humanistischen Pädagogik entsprechen, bei der es eigentlich darauf ankäme, die Schüler besser gegen eine Gesellschaft in Schutz zu nehmen, die immer fordernder auftritt. In diesem Sinne steht auch nicht einfach nur Ausbildung, sondern eben Bildung auf dem Programm.

Auf ein– und dasselbe Problem läßt sich unterschiedlich reagieren, je nach persönlicher Einschätzung lassen sich verschiedene Lösungsansätze vertreten. Es ist daher hilfreich, möglichst viele verschiedene Stellungnahmen, Maßnahmen und Verhaltensweisen systematisch durchzuspielen und zu erörtern. Dann läßt sich besser einschätzen, welche davon den pädagogischen Idealen noch am ehesten gerecht werden.

So entsteht allmählich das Bewußtsein, nicht einfach nur agieren und reagieren zu müssen, sondern bewußt gestalten zu können. Nichts ist hilfreicher als die nötige Zuversicht, in diesen doch sehr anspruchsvollen Beruf nicht nur mit Selbstvertrauen einzutreten, sondern auch zuversichtlich bleiben zu können. Dabei ist es ganz besonders wichtig, die Grenzen der eigenen Rolle nicht nur zu sehen, sondern auch zu wahren.

Stichworte für Themen

#„ADHS“ #Aufmerksamkeit #Bewertung in der Schule #Cybermobbing #Digitalisierung #Disziplinarmaßnahmen #Elterngespräche #Erziehung und Bildung #Genderdiversity #Heldenreise und Persönlichkeit in der Schule #Inklusion #Interesse–Lernen–Leistung #Interkulturelle Inklusion #Islamismus #Konflikte mit dem Islam in der Schule #Konfliktintervention durch Lehrpersonen #LehrerIn sein #Lehrergesundheit #Medieneinsatz #Medienkompetenz #Mitbestimmung in der Schule #Mobbing #Online-Unterricht #Political Correctness #Professionelles Selbstverständnis #Projektunterricht #Pubertät #Referendariat #Respekt #Schule und Universität #Schulfahrten #Schulverweigerung #Sexualität und Schule #Strafen und Disziplinarmaßnahmen #Ziviler Ungehorsam

-

Anthropologie, Diskurs, Emanzipation, Identität und Individualismus, Kunst, Künstler, Leib, Motive der Mythen, Philosophie, Psyche, Psychosophie, Schönheit, Seele, Theorien der Kultur, Traum

Was ist Bewußtsein?

Beobachtung, Bewertung und Beurteilung

Unsere Sprache macht uns vieles möglich: Wir können einander durch Erzählen mitteilen, was wir erlebt und erfahren haben. — Allein durch Zuhören läßt sich bereits manches lernen.

Gastón Charó: Obras sobre papel (2020). Via: Wikimedia. Wir können vieles zum Objekt unserer Beobachtungen machen. Es zählen dabei nicht nur die gemachten Erfahrungen, sondern auch die Art und Weise, wie etwas in Erfahrung gebracht wurde.

Darüber hinaus lassen sich nicht nur Wahrnehmungen, sondern auch Selbstwahrnehmungen zur Sprache bringen. Wir arbeiten dabei mit Übertragungen, um uns beim Verstehen an die Stelle anderer versetzen zu können. — Der Dialog ist die Königsdisziplin solcher Begegnungen, die tiefgreifend sein können.

Sobald neue Erfahrungen ins Spiel gebracht werden, tun sich auch neue Differenzen auf. — Phänomene werden „von innen“ ganz anders erlebt, als wenn wir sie nur „von außen“ betrachten. Dann wird uns bewußt, daß wir den Standpunkt wechseln müssen, um zu verstehen.

Es ist ein großer Unterschied, anderen nur zuzuschauen oder aber selbst aktiv zu werden. Wer nur beobachtet, hat zwar eher einen unvoreingenommenen Blick, aber keine wirkliche Vorstellung davon, wie es ist, selbst zu handeln. — Zu handeln bedeutet, einen Entschluß zu fassen, der dann aber auch kritisiert werden kann.

-

Anthropologie, Diskurs, Emanzipation, Identität und Individualismus, Kunst, Leib, Motive der Mythen, Philosophie, Psyche, Psychosophie, Schönheit, Seele, Traum, Urbanisierung der Seele, Wahrheit, Zeitgeist, Zivilisation

Im Dialog

Schwebendes Denken

Sprache erlaubt uns, einzelne Sichtweisen und Urteile der Reihe nach durchzuspielen. Jede einzelne Hinsicht soll ihren großen Auftritt haben. — Verstehen ist eine besondere Weise des Miteinanderseins.

Paul Klee: Abenteurerschiff (1929). Im Dialog zelebrieren wir unsere Einfühlungsvermögen, jeder einzelnen Perspektive ihre Eigenart zuzugestehen. — Aber Verstehen ist mit Aufwand verbunden, daher fragen wir uns oft, ob es aussichtsreich sein kann, uns auf neue Perspektiven näher einzulassen.

Entscheidend sind umfassende Einblicke in die Hintergründe. Wir erwarten schließlich von uns einen hohen Grad an Aufmerksamkeit, um dann souverän darauf zu reagieren. — Unser Bewußtsein erlaubt uns, von uns selbst zu wissen, daß und was wir wissen.

Daher spielt Sprache eine außerordentliche Rolle. In Dialogen und Diskursen verständigen wir uns darüber, wie sich Wahrnehmungen machen lassen, was sie bedeuten und wie mit möglichen Widersprüchen umgegangen werden kann. — Jedes Bewußtsein lebt in einer eigenen Welt und manche davon sind eigentümlich.

Das Durchspielen von Möglichkeiten und das Erwägen entscheidender Hintergründe ist eine anspruchsvolle Kunst, die ihre Anregungen von weit herholt. Aber dazu verfügen wir über Mythen, Symbole und Geschichten, so daß es möglich ist, jede davon als eigene Innenwelt zu erleben.

Allerdings haben neue Perspektiven oft auch etwas Ketzerisches. Sie nehmen nicht die gebotene Rücksicht auf etablierte Standards und gehen stattdessen unvoreingenommen vor. — Sie möchten sich bewähren, was oft zu Überraschungen führt, mit denen niemand rechnen konnte.

Dazu müssen mitunter fundamentale Ängste überwunden werden, weil mancher Gedanke an etwas rührt, das vielleicht noch nie zur Sprache gebracht wurde. — Das wiederum können jedoch viele gar nicht ertragen. Sie möchten bei einem möglichst einfachen, oft auch beim bereits gefällten Urteil bleiben.

In neuem Licht betrachtet wirkt manches höchst bedrohlich. Deshalb ist es so bedeutend, sich auf den Weg zu begeben, um die neuen Erfahrungen nicht nur zu machen, sondern auch zu verstehen. — Wir können ganze Welten in Erfahrung bringen und erläutern, warum sie sich wie verhalten. Aber diese Vielfalt bringt auch Unsicherheit mit sich.

Hinter den Kulissen steht das „Selbst”, es sorgt sich um Integrität. Wir sind in Geschichten verstrickt und setzen sie auch wie Masken auf, weil wir ins selbst anhand unserer Geschichten verstehen. — Wir identifizieren uns mit unserem Selbst und seiner Geschichte. Mithilfe dieser Instanz versuchen wir uns auf Selbstkonzepte, die im Dialog gesucht werden.

-

Identität und Individualismus, Philosophie, Platon, Psyche, Psychosophie, Schönheit, Seele, Wahrheit

Selbsterkenntnis

John Collier (1850–1934): Collier: Priestess of Delphi (1891). — Quelle: Public Domain via Wikimedia. „Erkenne Dich selbst“

Der berühmte Spruch war über dem Eingang zum Tempel des Apollon in Delphi angebracht. Dort residierte das berühmte Orakel, zu dem die Fragesteller oft auch in offiziellem Auftrag von weit herkamen.

Eine Tempelpriesterin, die Pythia saß auf einem Dreispitz über einer Erdspalte, aus der narkotisierende Dämpfe hervortraten, so daß sie in Trance versetzt wurde. Dabei hat sie oft eher gemurmelt, so daß sie von Priestern interpretiert werden mußte.

Hinter den Kulissen wirkte eine Priesterschaft, die sich auf das Orakelwesen offenbar sehr gut verstand. Ansonsten hätten Fragesteller nicht jahrtausendelang dieses Orakel immer wieder aufgesucht.

Komplexe Anfragen wurden schriftlich eingereicht und auch schriftlich beantwortet. — Normalsterblichen antwortete die Pythia nur mit „Ja“ oder „Nein“.

Es kommt also darauf an, die richtigen Fragen zu stellen. Dazu wäre es aber erforderlich, sich zunächst einmal mit Selbsterkenntnis näher zu befassen.

Zwangsläufig kommt die Frage nach dem „Selbst“ auf. Darin liegt auch die Voraussetzung, sich selbst orientieren oder auch umorientieren zu können. Das ist die Stunde für Dialoge über Philosophie in der Erwartung, sie möchte anstelle des Orakels sprechen.

Aber dazu ist es erforderlich, in den Tiefen der eigenen Person nach den Strukturen zu suchen, von denen alles andere getragen wird.

-

Anthropologie, Diskurs, Emanzipation, Ethik, Identität und Individualismus, Lehramt, Lehre, Leib, Moderne, Motive der Mythen, Philosophie, Platon, Politik, Professionalität, Psyche, Religion, Schule, Seele, Theorien der Kultur, Urbanisierung der Seele, Utopie, Wahrheit, Wissenschaftlichkeit, Zeitgeist, Zivilisation

EPG II a

Oberseminar

EPG II a – Online

Ethisch–Philosophisches Grundlagenstudium II

SS 2023 | donnerstags | 14:00–15:30 Uhr | online

Beginn: 20. April 2023 | Ende: 27. Juli 2023

Zwischen den Stühlen

Eine Rolle zu übernehmen bedeutet, sie nicht nur zu spielen, sondern zu sein. Wer den Lehrerberuf ergreift, steht gewissermaßen zwischen vielen Stühlen, einerseits werden höchste Erwartungen gehegt, andererseits gefällt sich die Gesellschaft in abfälligen Reden.

Das mag damit zusammenhängen, daß jede® von uns eine mehr oder minder glückliche, gelungene, vielleicht aber eben auch traumatisierende Schulerfahrung hinter sich gebracht hat.

Universe333: YogaBeyond Honza & Claudine Bondi; Beach, Australia 2013. — Quelle: Public Domain via Wikimedia Commons. Es sind viele potentielle Konfliktfelder, die aufkommen können im beruflichen Alltag von Lehrern. Daß es dabei Ermessenspielräume, Handlungsalternativen und vor allem auch Raum gibt, sich selbst und die eigenen Ideale mit ins Spiel zu bringen, soll in diesem Seminar nicht nur thematisiert, sondern erfahrbar gemacht werden.

Das Selbstverständnis und die Professionalität sind gerade bei Lehrern ganz entscheidend dafür, ob die vielen unterschiedlichen und mitunter paradoxen Anforderungen erfolgreich gemeistert werden: Es gilt, bei Schülern Interesse zu wecken, aber deren Leistungen auch zu bewerten. Dabei spielen immer wieder psychologische, soziale und pädagogische Aspekte mit hinein, etwa wenn man nur an Sexualität und Pubertät denkt. — Mitunter ist es besser, wenn möglich, lieber Projekt–Unterricht anzuregen, wenn kaum mehr was geht.Es gibt klassische Konfliktlinien, etwa Eltern–Lehrer–Gespräche, in denen nicht selten die eigenen, oft nicht eben guten Schul–Erfahrungen der Eltern mit hineinspielen. Aber auch interkulturelle Konflikte können aufkommen. Das alles macht nebenher auch Kompetenzen in der Mediation erforderlich. — Einerseits wird individuelle Förderung, Engagement, ja sogar Empathie erwartet, andererseits muß und soll gerecht bewertet werden. Das alles spielt sich ab vor dem Hintergrund, daß dabei Lebenschancen zugeteilt werden.

Gerade in letzter Zeit sind gestiegene Anforderungen bei Inklusion und Integration hinzugekommen. Auch Straf– und Disziplinarmaßnahmen zählen zu den nicht eben einfachen Aufgaben, die allerdings wahrgenommen werden müssen. — Ein weiterer, immer wieder akuter und fordernder Bereich ist das Mobbing, das sich gut ›durchspielen‹ läßt anhand von Inszenierungen.

Es gibt nicht das einzig richtige professionelle Verhalten, sondern viele verschiedene Beweggründe, die sich erörtern lassen, was denn nun in einem konkreten Fall möglich, angemessen oder aber kontraproduktiv sein könnte. Pädagogik kann viel aber nicht alles. Bei manchen Problemen sind andere Disziplinen sehr viel erfahrener und auch zuständig. — Unangebrachtes Engagement kann selbst zum Problem werden.

Wichtig ist ein professionelles Selbstverständnis, wichtig ist es, die eigenen Grenzen zu kennen, und mitunter auch einfach mehr Langmut an den Tag zu legen. Zudem werden die Klassen immer heterogener, so daß der klassische Unterricht immer seltener wird. — Inklusion, Integration oder eben Multikulturalität gehören inzwischen zum Alltag, machen aber Schule, Unterricht und Lehrersein nicht eben einfacher.

Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit setzen zwar hohe Erwartungen in Schule und Lehrer, gefallen sich aber zugleich darin, den ganzen Berufstand immer wieder in ein unvorteilhaftes Licht zu rücken. — Unvergessen bleibt die Bemerkung des ehemaligen Kanzlers Gehard Schröder, der ganz generell die Lehrer als faule Säcke bezeichnet hat.

„Ihr wißt doch ganz genau, was das für faule Säcke sind.“

Dieses Bashing hat allerdings Hintergründe, die eben darin liegen dürften, daß viel zu viele Schüler*innen ganz offenbar keine guten Schulerfahrungen gemacht haben, wenn sie später als Eltern ihrer Kinder wieder die Schule aufsuchen.

Ausbildung oder Bildung?

Seit 2001 ist das Ethisch–Philosophische Grundlagenstudium (EPG) obligatorischer Bestandteil des Lehramtsstudiums in Baden–Württemberg. Es besteht aus zwei Modulen, EPG I und EPG II. — Ziel des EPG ist es, zukünftige LehrerInnen für wissenschafts– und berufsethische Fragen zu sensibilisieren und sie dazu zu befähigen, solche Fragen selbständig behandeln zu können. Thematisiert werden diese Fragen im Modul EPG II.

Um in allen diesen Konfliktfeldern nicht nur zu bestehen, sondern tatsächlich angemessen, problembewußt und mehr oder minder geschickt zu agieren, braucht es zunächst einmal die Gewißheit, daß immer auch Ermessens– und Gestaltungsspielräume zur Verfügung stehen. Im Hintergrund stehen Ideale wie Bildung, Entfaltung der Persönlichkeit, die Erfahrung erfüllender Arbeit und Erziehungsziele, die einer humanistischen Pädagogik entsprechen, bei der es eigentlich darauf ankäme, die Schüler besser gegen eine Gesellschaft in Schutz zu nehmen, die immer fordernder auftritt. In diesem Sinne steht auch nicht einfach nur Ausbildung, sondern eben Bildung auf dem Programm.

Auf ein– und dasselbe Problem läßt sich unterschiedlich reagieren, je nach persönlicher Einschätzung lassen sich verschiedene Lösungsansätze vertreten. Es ist daher hilfreich, möglichst viele verschiedene Stellungnahmen, Maßnahmen und Verhaltensweisen systematisch durchzuspielen und zu erörtern. Dann läßt sich besser einschätzen, welche davon den pädagogischen Idealen noch am ehesten gerecht werden.

So entsteht allmählich das Bewußtsein, nicht einfach nur agieren und reagieren zu müssen, sondern bewußt gestalten zu können. Nichts ist hilfreicher als die nötige Zuversicht, in diesen doch sehr anspruchsvollen Beruf nicht nur mit Selbstvertrauen einzutreten, sondern auch zuversichtlich bleiben zu können. Dabei ist es ganz besonders wichtig, die Grenzen der eigenen Rolle nicht nur zu sehen, sondern auch zu wahren.

-

Anthropologie, Diskurs, Emanzipation, Ethik, Identität und Individualismus, Lehramt, Lehre, Leib, Melancholie, Moderne, Moral, Philosophie, Politik, Professionalität, Psyche, Religion, Seele, Theorien der Kultur, Urbanisierung der Seele, Utopie, Wissenschaftlichkeit, Zeitgeist, Zivilisation

EPG II b

EPG II b (Online und Block)

Ethisch–Philosophisches Grundlagenstudium II

SS 2023 | Beginn: 30. Juni 2023 | Ende: 13. August 2023 | Online und Block

Ab 30. Juni 2023: 5 Seminare online | freitags: 14:00–15:30 Uhr, sowie3 Workshops im Block: Fr, 11.08.2023 | Sa, 12.08.2023 | So, 13.08.2023

jeweils 14–19 Uhr | Raum: 30.91–012.

Universe333: YogaBeyond Honza & Claudine Bondi; Beach, Australia 2013. — Quelle: Public Domain via Wikimedia Commons. Zwischen den Stühlen

Eine Rolle zu übernehmen bedeutet, sie nicht nur zu spielen, sondern zu sein. Wer den Lehrerberuf ergreift, steht gewissermaßen zwischen vielen Stühlen, einerseits werden höchste Erwartungen gehegt, andererseits gefällt sich die Gesellschaft in abfälligen Reden. — Das mag damit zusammenhängen, daß jede® von uns eine mehr oder minder glückliche, gelungene, vielleicht aber eben auch traumatisierende Schulerfahrung hinter sich gebracht hat.

Es sind viele potentielle Konfliktfelder, die aufkommen können im beruflichen Alltag von Lehrern. Daß es dabei Ermessenspielräume, Handlungsalternativen und vor allem auch Raum gibt, sich selbst und die eigenen Ideale mit ins Spiel zu bringen, soll in diesem Seminar nicht nur thematisiert, sondern erfahrbar gemacht werden.

Das Selbstverständnis und die Professionalität sind gerade bei Lehrern ganz entscheidend dafür, ob die vielen unterschiedlichen und mitunter paradoxen Anforderungen erfolgreich gemeistert werden: Es gilt, bei Schülern Interesse zu wecken, aber deren Leistungen auch zu bewerten. Dabei spielen immer wieder psychologische, soziale und pädagogische Aspekte mit hinein, etwa wenn man nur an Sexualität und Pubertät denkt. — Mitunter ist es besser, wenn möglich, lieber Projekt–Unterricht anzuregen, wenn kaum mehr was geht.Es gibt klassische Konfliktlinien, etwa Eltern–Lehrer–Gespräche, in denen nicht selten die eigenen, oft nicht eben guten Schul–Erfahrungen der Eltern mit hineinspielen. Aber auch interkulturelle Konflikte können aufkommen. Das alles macht nebenher auch Kompetenzen in der Mediation erforderlich. — Einerseits wird individuelle Förderung, Engagement, ja sogar Empathie erwartet, andererseits muß und soll gerecht bewertet werden. Das alles spielt sich ab vor dem Hintergrund, daß dabei Lebenschancen zugeteilt werden.

Gerade in letzter Zeit sind gestiegene Anforderungen bei Inklusion und Integration hinzugekommen. Auch Straf– und Disziplinarmaßnahmen zählen zu den nicht eben einfachen Aufgaben, die allerdings wahrgenommen werden müssen. — Ein weiterer, immer wieder akuter und fordernder Bereich ist das Mobbing, das sich gut ›durchspielen‹ läßt anhand von Inszenierungen.

Es gibt nicht das einzig richtige professionelle Verhalten, sondern viele verschiedene Beweggründe, die sich erörtern lassen, was denn nun in einem konkreten Fall möglich, angemessen oder aber kontraproduktiv sein könnte. Pädagogik kann viel aber nicht alles. Bei manchen Problemen sind andere Disziplinen sehr viel erfahrener und auch zuständig. — Unangebrachtes Engagement kann selbst zum Problem werden.

Wichtig ist ein professionelles Selbstverständnis, wichtig ist es, die eigenen Grenzen zu kennen, und mitunter auch einfach mehr Langmut an den Tag zu legen. Zudem werden die Klassen immer heterogener, so daß der klassische Unterricht immer seltener wird. — Inklusion, Integration oder eben Multikulturalität gehören inzwischen zum Alltag, machen aber Schule, Unterricht und Lehrersein nicht eben einfacher.

Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit setzen zwar hohe Erwartungen in Schule und Lehrer, gefallen sich aber zugleich darin, den ganzen Berufstand immer wieder in ein unvorteilhaftes Licht zu rücken. — Unvergessen bleibt die Bemerkung des ehemaligen Kanzlers Gehard Schröder, der ganz generell die Lehrer als faule Säcke bezeichnet hat.

„Ihr wißt doch ganz genau, was das für faule Säcke sind.“

Dieses Bashing hat allerdings Hintergründe, die eben darin liegen dürften, daß viel zu viele Schüler*innen ganz offenbar keine guten Schulerfahrungen gemacht haben, wenn sie später als Eltern ihrer Kinder wieder die Schule aufsuchen.

Ausbildung oder Bildung?

Seit 2001 ist das Ethisch–Philosophische Grundlagenstudium (EPG) obligatorischer Bestandteil des Lehramtsstudiums in Baden–Württemberg. Es besteht aus zwei Modulen, EPG I und EPG II. — Ziel des EPG ist es, zukünftige LehrerInnen für wissenschafts– und berufsethische Fragen zu sensibilisieren und sie dazu zu befähigen, solche Fragen selbständig behandeln zu können. Thematisiert werden diese Fragen im Modul EPG II.

Um in allen diesen Konfliktfeldern nicht nur zu bestehen, sondern tatsächlich angemessen, problembewußt und mehr oder minder geschickt zu agieren, braucht es zunächst einmal die Gewißheit, daß immer auch Ermessens– und Gestaltungsspielräume zur Verfügung stehen. Im Hintergrund stehen Ideale wie Bildung, Entfaltung der Persönlichkeit, die Erfahrung erfüllender Arbeit und Erziehungsziele, die einer humanistischen Pädagogik entsprechen, bei der es eigentlich darauf ankäme, die Schüler besser gegen eine Gesellschaft in Schutz zu nehmen, die immer fordernder auftritt. In diesem Sinne steht auch nicht einfach nur Ausbildung, sondern eben Bildung auf dem Programm.

Auf ein– und dasselbe Problem läßt sich unterschiedlich reagieren, je nach persönlicher Einschätzung lassen sich verschiedene Lösungsansätze vertreten. Es ist daher hilfreich, möglichst viele verschiedene Stellungnahmen, Maßnahmen und Verhaltensweisen systematisch durchzuspielen und zu erörtern. Dann läßt sich besser einschätzen, welche davon den pädagogischen Idealen noch am ehesten gerecht werden.

So entsteht allmählich das Bewußtsein, nicht einfach nur agieren und reagieren zu müssen, sondern bewußt gestalten zu können. Nichts ist hilfreicher als die nötige Zuversicht, in diesen doch sehr anspruchsvollen Beruf nicht nur mit Selbstvertrauen einzutreten, sondern auch zuversichtlich bleiben zu können. Dabei ist es ganz besonders wichtig, die Grenzen der eigenen Rolle nicht nur zu sehen, sondern auch zu wahren.

Stichworte für Themen

#„ADHS“ #Aufmerksamkeit #Bewertung in der Schule #Cybermobbing #Digitalisierung #Disziplinarmaßnahmen #Elterngespräche #Erziehung und Bildung #Genderdiversity #Heldenreise und Persönlichkeit in der Schule #Inklusion #Interesse–Lernen–Leistung #Interkulturelle Inklusion #Islamismus #Konflikte mit dem Islam in der Schule #Konfliktintervention durch Lehrpersonen #LehrerIn sein #Lehrergesundheit #Medieneinsatz #Medienkompetenz #Mitbestimmung in der Schule #Mobbing #Online-Unterricht #Political Correctness #Professionelles Selbstverständnis #Projektunterricht #Pubertät #Referendariat #Respekt #Schule und Universität #Schulfahrten #Schulverweigerung #Sexualität und Schule #Strafen und Disziplinarmaßnahmen #Ziviler Ungehorsam

-

Anthropologie, Diskurs, Emanzipation, Götter und Gefühle, Identität und Individualismus, Ironie, Kunst, Lüge, Melancholie, Moderne, Moral, Motive der Mythen, Philosophie, Platon, Politik, Psyche, Religion, Theorien der Kultur, Urbanisierung der Seele, Utopie, Wissenschaftlichkeit, Zeitgeist, Zivilisation

Sprache, Macht und Hintersinn

Am Anfang war das Wort

Es spricht einiges für die mythisch motivierte Spekulation, daß am Anfang und noch vor Erschaffung der Welt, bereits das Wort vorhanden gewesen sein muß.

Tatsächlich läßt sich die Hypothese nur schwer abweisen, daß Affen, die sich aus welchen Gründen auch immer, in der Kopf setzen, auszuwandern aus dem Affenparadies, bereits über Kompensationsmöglichkeiten verfügen mußten. — Während Instinkte auf Lebensräume adaptieren, ist eines der Merkmale für die Sonderstellung des Menschen eine spezifische Umweltoffenheit.

Philosophie beginnt mit Staunen, daher ist es angebracht, auch angebliche Selbstverständlichkeiten generell in Frage zu stellen: Seit wann verfügen wir über Sprache? Warum ›haben‹ wir eigentlich Sprache oder ›hat‹ die Sprache nicht vielmehr uns? — Was geschieht, wenn wir das Wort ergreifen oder auch, wenn uns Worte ergreifen? Wie ist es überhaupt möglich, daß wir sogar über imaginären Welten reden können, die nicht wirklich sind?

Es ist erstaunlich, daß wir mit Worten auch Dinge ›repräsentieren‹ können, die gar nicht vorhanden sind. Selbst wenn Vorstellungen an sich irreal sind, erscheinen sie gleichwohl im Nu vor dem inneren Auge. Daher wird Staunen in der Philosophie zur Methode. Es gilt, sich erst einmal vorstellen zu können, was wir verstehen möchten. Der Umgang mit dem Fiktiven ist daher von ganz erheblicher Bedeutung.

Allein diese Formulierung ›nicht wirklich‹ hat es in sich. Man könnte fragen: Also was jetzt, wirklich oder nicht wirklich? Aber genau das, etwas in der Schwebe lassen zu können, macht Inspiration erst möglich.

Münchhausens Abenteuer. Postkartenserie nach den Lügengeschichten des Baron Münchhausen. — Quelle: Public Domain via Wikimedia. Banal ist das alles nicht. Sprache als solche verstehen zu wollen bedeutet, den Menschen als solchen verstehen zu müssen. Denn wir sind nur, weil wir Sprache haben und die Sprache hat uns. Zugleich sind da nämlich auch Grenzen, wie Ludwig Wittgenstein konstatiert:

Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. (Ludwig Wittgenstein: Tractatus. Satz 5.6.)

Es ist nicht einfach, ausgerechnet in wichtigen Momenten, die wieder und wieder vorkommen, die richtigen Worte zu finden. — Also wird bei Wittgenstein süffisant anempfohlen:

Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen.(Ludwig Wittgenstein: Tractatus. Ebd. Satz 7.

Wenn Adam und Eva im Paradies den Auftrag erhielten, für alles Namen zu finden, dann kann das nur der Anfang gewesen sein. — Menschliche Sprache ist weit mehr als einfache Nomenklatur , sie erzeugt ganze Vorstellungsweisen für Wirklichkeiten, Wahrnehmungen, Empfindungen und Sehnsüchte. Sie kann mit Tabus auch eingeschränkte Wirklichkeiten erzeugen, die nicht zur Sprache gebracht werden dürfen.

Es gilt, mit den Mitteln der Sprache über die Grenzen unseres Artikulations– und Differenzierungsvermögens hinauszugehen. — Aber das ergriffene Wort muß getragen sein von einer Weltauffassung, von Weltanschauungen, Kultur, Lebenswelt, Philosophie, Dichtung, Kunst und Wissenschaft, ansonsten werden die Worte sang– und klanglos einfach nur verklingen.

Reden über Abwesendes

Entscheidend ist, daß die Worte oft selbst wie Repräsentanten fungieren. Wo etwas tabuisiert ist, werden Worte stumm. Damit verschwinden aber auch die von diesen Worten repräsentierten Phänomene. Sie geraten außer Reichweite unserer Wahrnehmungen und verschwinden jenseits unseres Vorstellungsvermögens. — Man wird ohne Sanktionen nicht einmal mehr nach ihnen fragen.

John Collier (1850–1934): Collier: Priestess of Delphi (1891). — Quelle: Public Domain via Wikimedia. Sie sind dann nicht mehr wahrnehmbar und auch nicht mehr mitteilbar. Es sind bemerkenswerte dialogische und diskursive Anforderungen, die wir tagtäglich erfüllen, um im inneren Theater unseres konsensual koordinierten Vorstellungsvermögens die Kulissen solange zu verschieben, bis wir einsichtsfähig werden. — Wie anspruchsvoll diese Kunst eigentlich ist und worauf es dabei ankommt, läßt sich an einem interessanten Beispiel demonstrieren:

Francine Patterson, Forschungs–Direktorin der Kalifornischen Gorilla Foundation, hatte in rund 25 Jahren ein Gorillaweibchen namens Koko mit einer Zeichensprache im Umfang von etwa tausend Zeichen vertraut gemacht, nebst einiger englischer Lautwörter, um sich auf diese Weise mit ihr verständigen zu können.

Ein Internetprovider inszenierte daraufhin als Werbegag die Möglichkeit, mit Koko via Internet zu kommunizieren. Die Fragen sollten in die Zeichensprache übersetzt, Kokos Antworten von Mitarbeitern am Terminal ins Internet eingegeben werden.

“Der Chat begann, Talika faßte sich als erste Mut: ›Hallo Koko, es ist eine Ehre, dich zu treffen.‹ Kokos Antwort war erstaunlich: ›Gut hier.‹ Und als der Moderator die ersten Fragen einsammelte, huschte ein entschiedenes ›Koko liebt Essen!‹ über die Bildschirme. (…) Ob sie Vögel mag, wollte einer wissen. Koko ging zum Fenster, schaute hinaus, und meinte plötzlich: ›Fake‹. Das kommt immer dann, wenn von Dingen die Rede ist, die nicht hier und jetzt präsent sind, erklärte Dr. Patterson.” (Dieter Grönling: ›Koko liebt Essen!‹ Fragestunde mit einem Flachlandgorilla im Internet. In: die tageszeitung, 30. April 1998. S. 20.)

Man spricht offenbar als Gorilladame nicht über Abwesendes, schon gar hinter dem Rücken der Dinge, über Sachen und Lebewesen, die im Augenblick nicht ›da‹ sind. — Offenbar fehlt das Vorstellungsvermögen, so daß ein Fake deklariert wird, wenn Sachen nicht vorhanden sind.

Da nun die Grammatik zuständig ist für die Ontologie, wird bereits im Vorfeld darüber befunden, ob etwas ›existent‹ ist oder aber nicht. Und über Nicht–Vorhandenes zu reden, ist doch Unsinn, oder? — Es ist, als würde die Grammatik bei Koko streiken und jeden Versuch vereiteln, etwas zur Sprache zu bringen, das nicht wirklich, sondern nur in der Vorstellung ›ist‹.

Dabei können Imaginationen zugleich vorhanden und nicht vorhanden sein, nämlich in unserer Phantasie, die bei Bedarf auch fliegende rosarote Elefanten zur Verfügung stellt. Insofern haben wir es bei Koko mit einem begrenzten Vorstellungsvermögen zu tun; Grenzen, die wir als Menschen anstandslos überschreiten. — Aber es ist nicht einfach, sich Phantasie als solche überhaupt vorzustellen.

Bewußtsein läßt sich als System beschreiben, das mit einer großen Vielfalt von unterschiedlichen Beobachtungsbeobachtungen operiert. Dabei geht es um Blickwinkel, Perspektiven und Differenzen, die gegeneinander und miteinander ins Verhältnis oder auch in Kontrast gesetzt werden. — Dieses Beobachten von Wahrnehmungswahrnehmungen kann ad Infinitum immer komplexer werden, vom einfachen Bewußtsein über das Selbstbewußtsein, bis hin zum Geist.

Demnach gibt es stets ein Bewußtsein, das aus anderer Warte ein anderes in seiner Wahrnehmung beobachtet. Erst dadurch wird diese Wahrnehmung ihrerseits ›bewußt‹. — Ich weiß dann nicht einfach nur, sondern ich weiß, daß ich etwas weiß, dessen ich mir bewußt bin.

Darin liegt einer der wesentlichen Unterschiede zu den Tieren: Es ist uns durch Erleben im eigenen Vorstellungsvermögen möglich, so zu verfahren, als wären wir ›mittendrin‹, inmitten der Ereignisse. — Dabei wissen wir zugleich, daß alles ›nur‹ imaginiert ist, daß es reine Phantasiewelten sind.

Allerdings können wir in und mit diesen imaginären Welten unseren geistigen Horizont ganz beträchtlich erweitern. Wir können alle erdenklichen Erlebnisse, Erfahrungen und Beobachtungen machen, die von erheblicher Bedeutung sein können.

Phantasie ist eine erstaunliche Fähigkeit, die nicht genug gewürdigt werden kann. Derweil liegt die eigentliche Kunst darin, einigermaßen ›konstruktiv‹ zu imaginieren, um dann möglichst genau darüber zu sprechen.

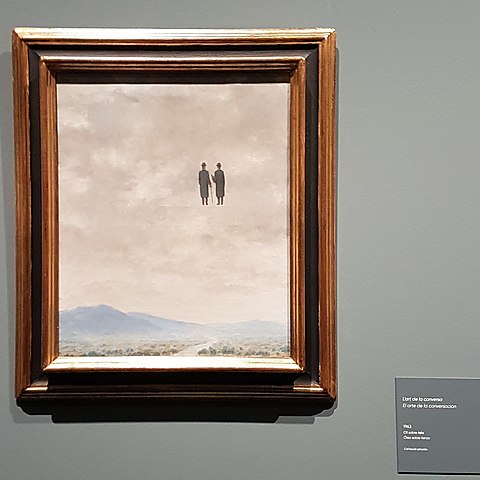

Quadre ’L’art de la conversa’, de René Magritte. Exposició de Caixafòrum a Barcelona, març de 2022.—Quelle: Public Domain via Wikimedia. Diese Illustration bewußt mirakulös. Unschwer ist zu erkennen: Es ist ein ‘Magritte’. Aber nicht dieser ist hier das Thema oder sein Surrealismus, auch dieser steht nicht im Zentrum. Tatsächlich handelt es sich um den Ausschnitt aus dem Katalog einer Kunstausstellung über René Magritte in Barcelona. Die Gemälde–Beschriftung liefert dazu einen sicheren Anhaltspunkt. — Dieses ganze Arrangement soll illustrieren, daß wir hochkomplexen Zusammenhänge ›lesen‹, ›interpretieren‹, ›deuten‹ und ›verstehen‹ können.

Daher rührt aber auch eine bis heute nachwirkende Urangst, weil unsere Altvorderen auf ›frevelhafte‹ Weise die Autorität der Instinkte mißachtet und durch Sprache und Imagination die Grenzen der tierischen Lebenswelten übertreten und überwunden haben.

Das Imaginationsvermögen erlaubt uns, auch Abwesendes zur Sprache zu bringen, als Kompensation für die verlorene Instinktsicherheit. — So sind wir uns in der Vorstellung selbst immer einen Schritt voraus, aber auch nur selten ›eins mit uns selbst‹.

So wurden neue Möglichkeiten eröffnet, sich selbst orientieren zu können, etwa durch Erfahrungsaustausch und durch Weitergabe von Wissen. Kultur wurde als etwas völlig Neues erschaffen, als Gegenwelt zur Natur. — Dabei wurden die Voraussetzungen geschaffen für ein Vorstellungsvermögen, mit dem es möglich wurde, sich in der ganzen Welt selbst orientieren zu können.