-

Anthropologie, Diskurs, Ethik, Götter und Gefühle, Identität und Individualismus, Ironie, Moderne, Motive der Mythen, Philosophie, Platon, Professionalität, Psyche, Psychosophie, Schönheit, Seele, Technikethik, Theorien der Kultur, Traum, Urbanisierung der Seele, Utopie, Wissenschaftlichkeit, Zeitgeist, Zivilisation

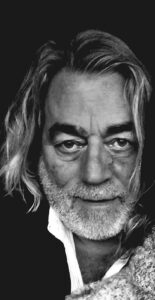

Über mich

Prof. Dr. phil. Heinz-Ulrich Nennen

Hochschullehrer für Philosophie an der Universität Karlsruhe.

Philosophische Praxis Münster,

für alle Zweifelsfälle des Lebens, des Denkens und nicht zuletzt der Gefühle.

Email: heinz-ulrich.nennen@t‑online.de

Motto:

Zunächst muß

das Eigentliche

zur Sprache gebracht werden,

denn nur so kommt das Neue ins Denken.

Von dort kann es dann in die Welt gelangen und spätestens

dann wird es auch im eigenen Leben nicht ganz ohne Wirkung bleiben.

Etwas ausführlicher:

Ich bin Privatdozent und Hochschullehrer für Philosophie an der Universität Karlsruhe (KIT). Im westfälischen Münster betreibe ich eine Philosophische Ambulanz, eine Beratung zur Selbstberatung, denn Philosophie ist ein Gespräch der Seele mit sich selbst.

Ich habe hier in Münster Philosophie, Soziologie und Erziehungswissenschaft studiert und 1989 mit einer Dissertation unter dem Titel Ökologie im Diskurs promoviert. Darin habe ich die seinerzeit aufkommende Technik- und Zivilisationskritik dokumentiert und ihre Hintergründe systematisch rekonstruiert. Demnach gibt es drei mögliche Begründungen für Umweltschutz:

- pragmatisch-anthropozentrisch, weil es auf Dauer unsinnig ist, sich selbst die Lebens- und Existenzgrundlagen zu entziehen

- ethisch-moralisch, weil es geboten erscheint, sich verpflichtet zu fühlen, nachfolgenden Generationen, anderen Lebewesen oder auch Göttern gegenüber

- ästhetisch, weil etwa ein Baum weit mehr ist als eine Sauerstoffspender, sondern eben auch ein Erlebnis, was übrigens alles andere als banal ist

Mit der Dissertation zeigte sich bereits der Schwerpunkt meiner Arbeit, mich interessieren Diskurse im Großen und Ganzen aber auch Dialoge im ganz Kleinen und Persönlichen. Ich bin Dialogarbeiter und Diskursanalytiker: Einerseits interessiert mich die Frage, wie das Neue ins Denken kommt, andererseits, wie Dialoge und Diskurse damit umgehen. – Daher arbeite ich gern inter-disziplinär, an den Grenzen zwischen Psychologie, Anthropologie, Kulturwissenschaft und eben Philosophie.

Nach einer 10-jährigen Tätigkeit als Wissenschaftler im Bereich Diskurs an der Akademie für Technikfolgenabschätzung, hatte ich gestiegenes Interesse daran, einmal einen Diskurs im Prozeß, also in “Wildform” zu beobachten, zu beschreiben und währenddessen zeitgleich zu analysieren.

Im Sommer 1999 bot sich diese Gelegenheit. Anläßlich des Skandals um die Elmauer Rede, die der Philosoph Peter Sloterdijk gehalten hatte, kam es zu einem Medien-Hype sondergleichen, mit mehr als 1000 Zeitungsartikeln, Kommentaren und Berichten. Als ich seinerzeit im Radio davor erfuhr, wußte ich, daß es “mein” Thema sein würde.

In einem 700-seitigen Buch, das auch der Habilitation diente, habe ich diesen soeben aufkommenden Skandal um die angeblich faschistoide Rede des Philosophen Peter Sloterdijk in Echtzeit rekonstruiert. Es war ein Philosophisches Experiment mit der Frage, ob es gelingen kann, einen Diskurs nicht nur zu beobachten, sondern zugleich auch auf den Ausgang der Sloterdijk-Debatte zu spekulieren, noch während dieser Ausgang noch ungewiß war.

Die Warnung dagegen ist bekannt: “Hättest Du geschwiegen, dann wärst Du Philosoph geblieben.” – Ich bin aber davon überzeugt, daß es möglich sein muß, Philosophie auch in Echtzeit betreiben zu können. Nur dann erst hätte auch unser Vernunftvermögen wirklich eine Chance. Bei diesem philosophischen Experiment ging es mir daher um den Beweis, daß es unter gewissen methodischen Bedingungen sehr wohl möglich sein kann, Philosophie in Echtzeit betreiben.

Die Methode geht auf manche Überlegung und Beobachtung meiner rund 10-jährigen Tätigkeit als Wissenschaftler im Bereich Diskurs an der Stuttgarter Akademie für Technikfolgenabschätzung zurück. Dort wurde 1993 im Zuge der Auseinandersetzungen um Atomkraft (wie Gegner sagen), resp. Kernenergie (wie Befürworter sagen) und Klimaschutz von der Landesregierung in Baden-Württemberg ein “Thinktank” zur Erforschung und zur Bewertung von Technikfolgen gegründet, um mehr Wissenschaft und mehr Diskurs in die mitunter sehr dramatisch geführten Auseinandersetzungen um neue Technologien zu bringen. Die Politik war seinerzeit in diesen Fragen mit ihrem Latein am Ende, – das ist eben der Augenblick, in dem neue Institutionen wie eine solche TA-Akademie gegründet werden.

Zu meiner Methode: Schaut man sich unsere Urteile, Bewertungen und Einschätzungen genauer an, so setzen sie sich zusammen aus einer Vielzahl von Aussagen, die aus unterschiedlichsten Sektoren stammen, die wir aber häufig nur zum Teil selbst überprüft haben. Die Frage ist dann immer, wie sicher, wie entscheidend, wie belastungsfähig unsere Vorannahmen wirklich sind. Noch entscheidender ist es, zu spüren, wo die Grundlagen und Voraussetzungen nicht wirklich sicher sind.

Die Kunst besteht nun genau darin, ein jedes Gesamturteil wieder aufzulösen in seine Teile, aus denen es zusammen gesetzt ist, um das eigene Urteilsvermögen nochmals selbst beurteilen zu können.

Wer sich dessen bewußt ist, sollte daher wissen, was wir eigentlich wissen müßten aber vielleicht gar nicht wissen können, so daß wir uns die Begrenztheit unseres eigenen Urteilsvermögens genauer vor Augen führen können.

Philosophie ist insofern eine Frage der Aussagegenehmigung, die man sich selbst berechtigterweise glaubt erteilen zu dürfen. Die Frage ist dabei immer, wie viel vom Ganzen haben wir eigentlich wirklich sicher im Blick?

Philosophieren bedeutet, ein feines Gespür dafür zu entwickeln, wie weit einzelne Aussagen jeweils tragen, wann ein Wort seine Bedeutung zu verlieren beginnt, wann irgend etwas an einer Aussagen nicht mehr zutreffend sein kann. Ich arbeite daher sehr intensiv über Symbole, Mythen und Märchen und insbesondere auch über Götterfiguren, weil sich darin, weil sich dahinter manches verbirgt, was unserem Denken in abstrakten Begriffen wieder mehr Inhalt, mehr Leben und Geist vermitteln kann.

Philosophie ist daher weit mehr als nur trockene Theorie und eiskalte Methode, sondern sie hat auch eine Praxis, die sich ganz anders darstellt, die nicht nur sehr unterhaltsam sondern auch erheiternd sein kann. – Das Lachen ist schließlich ein immer wiederkehrender Topos in der Philosophie.

Philosophie ist nicht nur reine Theorie, sie hat auch eine Praxis. Es gilt, mit der Sprache zum bisher nicht Gesagten vorzudringen. Daher geht es auch um Inspiration, also darum, neue Eindrücke ebenso wie Gefühle zur Sprache zu bringen.

Philosophie hat keineswegs nur mit Reden und Denken zu tun, es geht auch um Inspiration, um neuen Eindrücken ebenso wie Gefühlen mehr Raum zuzugestehen. Philosophie ist nicht nur Theorie sondern auch Praxis, gelebte Praxis. Sie setzt daher eine geistige Mobilität voraus, die darauf aus ist, ständig den Standort zu wechseln, um dabei nicht selten auch die eigene Position, also sich selbst zu riskieren.

-

Anthropologie, Diskurs, Emanzipation, Identität und Individualismus, Kunst, Künstler, Leib, Motive der Mythen, Philosophie, Psyche, Psychosophie, Schönheit, Seele, Theorien der Kultur, Traum

Was ist Bewußtsein?

Beobachtung, Bewertung und Beurteilung

Unsere Sprache macht uns vieles möglich: Wir können einander durch Erzählen mitteilen, was wir erlebt und erfahren haben. — Allein durch Zuhören läßt sich bereits manches lernen.

Gastón Charó: Obras sobre papel (2020). Via: Wikimedia. Wir können vieles zum Objekt unserer Beobachtungen machen. Es zählen dabei nicht nur die gemachten Erfahrungen, sondern auch die Art und Weise, wie etwas in Erfahrung gebracht wurde.

Darüber hinaus lassen sich nicht nur Wahrnehmungen, sondern auch Selbstwahrnehmungen zur Sprache bringen. Wir arbeiten dabei mit Übertragungen, um uns beim Verstehen an die Stelle anderer versetzen zu können. — Der Dialog ist die Königsdisziplin solcher Begegnungen, die tiefgreifend sein können.

Sobald neue Erfahrungen ins Spiel gebracht werden, tun sich auch neue Differenzen auf. — Phänomene werden „von innen“ ganz anders erlebt, als wenn wir sie nur „von außen“ betrachten. Dann wird uns bewußt, daß wir den Standpunkt wechseln müssen, um zu verstehen.

Es ist ein großer Unterschied, anderen nur zuzuschauen oder aber selbst aktiv zu werden. Wer nur beobachtet, hat zwar eher einen unvoreingenommenen Blick, aber keine wirkliche Vorstellung davon, wie es ist, selbst zu handeln. — Zu handeln bedeutet, einen Entschluß zu fassen, der dann aber auch kritisiert werden kann.

-

Anthropologie, Diskurs, Emanzipation, Identität und Individualismus, Kunst, Leib, Motive der Mythen, Philosophie, Psyche, Psychosophie, Schönheit, Seele, Traum, Urbanisierung der Seele, Wahrheit, Zeitgeist, Zivilisation

Im Dialog

Schwebendes Denken

Sprache erlaubt uns, einzelne Sichtweisen und Urteile der Reihe nach durchzuspielen. Jede einzelne Hinsicht soll ihren großen Auftritt haben. — Verstehen ist eine besondere Weise des Miteinanderseins.

Paul Klee: Abenteurerschiff (1929). Im Dialog zelebrieren wir unsere Einfühlungsvermögen, jeder einzelnen Perspektive ihre Eigenart zuzugestehen. — Aber Verstehen ist mit Aufwand verbunden, daher fragen wir uns oft, ob es aussichtsreich sein kann, uns auf neue Perspektiven näher einzulassen.

Entscheidend sind umfassende Einblicke in die Hintergründe. Wir erwarten schließlich von uns einen hohen Grad an Aufmerksamkeit, um dann souverän darauf zu reagieren. — Unser Bewußtsein erlaubt uns, von uns selbst zu wissen, daß und was wir wissen.

Daher spielt Sprache eine außerordentliche Rolle. In Dialogen und Diskursen verständigen wir uns darüber, wie sich Wahrnehmungen machen lassen, was sie bedeuten und wie mit möglichen Widersprüchen umgegangen werden kann. — Jedes Bewußtsein lebt in einer eigenen Welt und manche davon sind eigentümlich.

Das Durchspielen von Möglichkeiten und das Erwägen entscheidender Hintergründe ist eine anspruchsvolle Kunst, die ihre Anregungen von weit herholt. Aber dazu verfügen wir über Mythen, Symbole und Geschichten, so daß es möglich ist, jede davon als eigene Innenwelt zu erleben.

Allerdings haben neue Perspektiven oft auch etwas Ketzerisches. Sie nehmen nicht die gebotene Rücksicht auf etablierte Standards und gehen stattdessen unvoreingenommen vor. — Sie möchten sich bewähren, was oft zu Überraschungen führt, mit denen niemand rechnen konnte.

Dazu müssen mitunter fundamentale Ängste überwunden werden, weil mancher Gedanke an etwas rührt, das vielleicht noch nie zur Sprache gebracht wurde. — Das wiederum können jedoch viele gar nicht ertragen. Sie möchten bei einem möglichst einfachen, oft auch beim bereits gefällten Urteil bleiben.

In neuem Licht betrachtet wirkt manches höchst bedrohlich. Deshalb ist es so bedeutend, sich auf den Weg zu begeben, um die neuen Erfahrungen nicht nur zu machen, sondern auch zu verstehen. — Wir können ganze Welten in Erfahrung bringen und erläutern, warum sie sich wie verhalten. Aber diese Vielfalt bringt auch Unsicherheit mit sich.

Hinter den Kulissen steht das „Selbst”, es sorgt sich um Integrität. Wir sind in Geschichten verstrickt und setzen sie auch wie Masken auf, weil wir ins selbst anhand unserer Geschichten verstehen. — Wir identifizieren uns mit unserem Selbst und seiner Geschichte. Mithilfe dieser Instanz versuchen wir uns auf Selbstkonzepte, die im Dialog gesucht werden.

-

Anthropologie, Ausnahmezustand, Emanzipation, Ethik, Feminismus, Götter und Gefühle, Identität und Individualismus, Ironie, Leib, Moral, Motive der Mythen, Philosophie, Platon, Professionalität, Psyche, Psychosophie, Religion, Schönheit, Schuld, Seele, Theorien der Kultur, Traum, Urbanisierung der Seele, Wahrheit, Zeitgeist

Was tun, wenn ‘die’ Frau wütend ist?

Michail Sergejewitsch Gorbatschow, der ehrenwerte und letzte Staatspräsident der Sowjetunion, hatte bekanntermaßen ein äußerst inniges Verhältnis zu seiner Frau Raissa Maximowna Gorbatschowa.

Man hat ihn später hier in Münster desöfteren am Aasee spazieren gesehen, als seine Frau, übrigens eine Philosophin, mit dem Krebs kämpfte.

Beide kannten sich lang und waren, wie es nur wenige Paare fertig bringen, wirklich ein Team. In ihr hatte er eine unbestechliche Ratgeberin, so wie es Platon idealisiert hat. Er stellt die Philosophenkönige vor wie welche, die einfach deswegen nicht bestechlich sind, weil sie schon “alles” haben, was nicht mit Geld zu bezahlen ist.

Gorbatschows Verzweiflung über ihren Tod dürfte nicht minder groß gewesen sein, wie die angesichts der schier unlösbaren Aufgabe, den Saurier Sowjetunion mit einem heimtückisch taktierenden Westen im Nacken dennoch wieder auf Kurs zu bringen. Von wegen keine Osterweiterung der NATO, von wegen “gemeinsames Haus Europa”.

Ein Putsch machte alle Hoffnungen zunichte und brachte einen Trunkenbold wie Jelzin ans Ruder und Oligarchen, die sich das ehemalige Volksvermögen unter den Nagel gerissen haben. Im Windschatten dieser Verwerfungen fand Putin als Nachfolger seinen Weg zur Macht, der das alles natürlich als demütigende Katastrophe empfunden hat.

Gustav Klimt: Umarmung (1909). Aber nun zur Frage: Was hat Gorbatschow gemacht, wenn Raissa Maximowna Gorbatschowa wütend war? Er hat es in einem Interview selbst ausgeplaudert und für mich klang es auch ein wenig wie eine Empfehlung, was denn nun männlicherseits zu tun sei in solchen Fällen, wenn “die” Frau außer sich ist vor Wut.

Er habe sie in seine Arme genommen und fest umschlossen, um sie auch bei Gegenwehr ganz nahe fest zu halten, bis sich der Zorn, die Wut und die Verzweiflung wieder legten. — Das scheint in der Tat hilfreich zu sein, denn ich habe gesehen, daß es insbesondere bei Kindern und Menschen in psychischen Ausnahmezuständen positiv wirken kann, einfach nur “gehalten zu werden”, bis es wieder besser geht.

- Der Grund dürfte darin liegen, daß die Wut selbst zum Ausdruck gebracht werden kann: Anfangs wehrt sie sich vielleicht noch vehement gegen die machtvolle Umklammerung. Der Zorn wird also anfangs immer stärker, bis er selbst sein Limit erreicht hast, denn er kann ja nun ausgelebt werden. Allmählich verausgabt sich der Zorn jedoch, dann er kann den inneren Druck wie durch ein Ventil ablassen.

Es mag einen anderen Eindruck machen aber es ist keine Gewalt, es ist eher wie der Schutz vor weiteren Zornesausbrüchen. Das wird möglich, weil die Wut und die mit ihr einhergehende Verzweiflung nun ihren Ausdruck gefunden hat und mitgeteilt werden kann.

Wer zu woke ist, den bestraft das Leben

Aber wie es in diesen desorientierten Zeiten üblich ist, werden manche ganz gewiß jetzt Zeter und Mordio schreien: Ist das nicht Gewalt gegen die Frau? — Oh je.

Wer zu woke ist, den bestraft das Leben. — Die Formel stammt übrigens nicht von ihm, sondern von einem seiner Sprecher. Das geflügelte Wort wurde zum Orakelspruch. Es fiel auf einem informellen Treffen mit Pressevertretern beim Staatsbesuch von “Gorbi” in Ostberlin: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.

Damit ist auch etwas darüber gesagt, was das Leben ausmacht. Es bietet Gelegenheiten, die vertan sind, wenn sie nicht ergriffen werden. – Wir sollten Möglichkeiten für unsere Sehnsüchte daraus machen, die tief in uns schlummern, um wachgeküßt zu werden. Aber dazu braucht es Nähe, Vertrauen und wohl auch die Gewißheit, daß alles wieder gut werden kann.

-

Identität und Individualismus, Ironie, Kunst, Künstler, Moderne, Motive der Mythen, Philosophie, Professionalität, Psyche, Religion, Schönheit, Seele, Traum, Zeitgeist

Kunst als Traumarbeit

Langsame Annäherung

Es gibt eine Installation der Bildhauerin Miriam Jonas, die sich bei der Betrachtung erst ganz allmählich erschließt. Dabei ist es wesentlich, sich diesem Werk aus der Distanz mit mäßigem Schritt anzunähern.

Auf weißer Fläche sind in Mustern angebrachte, eckig–abgerundete oder auch ovale Objekte zu sehen, die nicht aufgemalt, sondern aufgesetzt sind. — Allerdings sind die 75 Objekte dieser Wandarbeit mustergültig aufgebracht.

Miriam Jonas: Polka Popes. Wandinstallation aus 75 Teilen, Plastilin, Fischkonservendosen, Acrylglas, Holz. Maße: 260 x 415 cm; Barcelona, Münster 2011. — Quelle: Miriam Jonas: www.miriamjonas.de/Polka-Popes. Die Anordnung entspricht den Polka Dots, einem Stoffmuster, das im 19. Jahrhundert in England aufkam: Gefüllte Punkte, die auf engstem Raum verteilt ein regelmäßiges Muster abgeben. — Die Wahrnehmung beginnt zu flimmern, weil das Hirn changiert.

Es kann offenbar nicht eigenmächtig entscheiden, welche Ordnung denn nun vorherrschen soll. So geht es dann hin und her, bis die Punkte zu tanzen beginnen…

Kunst, Design und Kitsch

Der Unterschied zur Kunst ist die Seelenlosigkeit beim Kitsch, weil es kein Eingedenken ist, sondern lediglich sinnfreies Andenken.

Der Unterschied zwischen Kunst und Design liegt darin, daß der Anspruch auf Bedeutung zum Fetisch erhoben wird. — Tatsächlich gehen die exklusiv inszenierten Ambitionen jedoch nicht auf, weil es nur Simulationen von Sinn sind, die keine Seele und auch keinen Geist zum Bleiben animieren könnten.

Die Polka Popes von Miriam Jonas gehen auf eine Begegnung der Künstlerin mit der spanischen Folklore und der Volkskultur in Barcelona zurück. — Es ist selbst wie ein Traum, was dieses Werk in Szene setzt, denn das macht Träume so bemerkenswert: Sie bringen ganz mühelos unterschiedliche Sachen zusammen, die eigentlich voneinander geschieden sind.

Die Polka Popes von Miriam Jonas gehen auf eine Begegnung der Künstlerin mit der spanischen Folklore und der Volkskultur in Barcelona zurück. — Es ist selbst wie ein Traum, was dieses Werk in Szene setzt, denn das macht Träume so bemerkenswert: Sie bringen ganz mühelos unterschiedliche Sachen zusammen, die eigentlich voneinander geschieden sind.Derweil wird in diesem Werk das Kunstschaffen selbst thematisiert. Ambivalenzen werden aufgefächert, überraschende Verbindungen werden geknüpft. — Die Fassungen der vermeintlichen Edelsteine entpuppen sich bei näherem Hinsehen als Fischkonserven, und die Gemmen darin sind nicht aus Horn oder Edelstein, sondern aus kindgerechtem Plastilin, gehalten in der Palette authentischer Quietschfarben.

Genau auf diese Weise arbeiten auch Träume, wenn sie auf der Grundlage zunächst willkürlich erscheinender Arrangements ganz überraschende Verbindungen herstellen, die allerdings zu lesen und noch mehr zu deuten und zu verstehen geben. — Es ist ein interessanter Hinweis, wenn ein Traum in Barcelona erwähnt wird.

Träume erschaffen ihre Wirklichkeit

Träume haben die Lizenz, ihre eigene Wirklichkeit zu konstruieren. Dabei sind sie mächtig genug, alles Erdenkliche überraschend zusammenzufügen. Im Traum scheint es so, als wäre es vollkommen selbstverständlich, mit traumwandlerischer Sicherheit das eine mit etwas vollkommen anderem zu kombinieren, um damit etwas zu verstehen zu geben.

Hinter den Träumen stehen Botschaften, wenn mit Übertragungen, Allegorien und Symbolen bemerkenswerte Umbesetzungen vorgenommen werden, die spektakulär sein können in ihrer Bedeutung, wenn man die Traumarbeit zu deuten versteht.

So etwas geschieht auch in diesem Werk: Die einzelnen Bestandteile sind mustergültig nach Art der Polka Dots arrangiert, so daß die Objekte bald aus der Reihe tanzen, kindlich und doch wieder nicht ganz so unschuldig, weil sie vielleicht auch nur so tun.

Im Traum wird alles zum Zeichen, nichts muß sein und bedeuten, als was und wie es erscheint. — Schließlich kann auch das Kokettieren mit Unschuld selbst wieder Erotik heraufbeschwören. Nicht von ungefähr ist daher dieses Muster äußerst beliebt bei Dessous, denn beim Spiel mit der Unschuld geht es auch um Koketterie.

Die Polka Popes von Miriam Jonas arrangieren unterschiedliche Aspekte zu einem künstlerischen Traum. — Entscheidend ist nicht nur daß, sondern auch wie es ein Kunstwerk fertigbringt, ein derartiges Netz beziehungsreicher Spannungen zu erzeugen, zwischen Ordnung und Freiheit, Kunst und Kitsch, Original und Fälschung, zwischen dem Heiligen und dem Profanen.

-

Ein, zwei, viele Ichs

Über Masken

Ein Blick hinter die Karnevalsmasken

Radiointerview mit Daniel Lasch

Ursprünglich geht der Karneval auf die römischen Saturnalien zurück. Das war ein Fest zur Ehren des Gottes Saturn. – Saturn ist ein eher düsterer, urzeitlicher Gott, der seine Herrschaft durch seine Söhne gefährdet sah und sie deshalb in einer Anwandlung von Kannibalismus auffraß. Alle, bis auf einen Sohn, der von seiner Mutter vor ihm versteckt gehalten wurde und schließlich die schreckliche Prophezeiung erfüllte, seinen Vater entmachtete.

Die Saturnalien erinnern an die untergegangene Ordnung des Saturn, die im Rückblick von vielen bald zum „goldenen Zeitalter“ verklärt wurde. Es war ein mehrtägiges Fest, das zu Ehren des Saturn zwischen dem 17. und dem 23. Dezember gefeiert wurde und wohl auch eine der Wurzeln des christlichen Weihnachtsfestes bildete.

Jedenfalls war es eine Zeit, in der die übliche Ordnung der römischen Gesellschaft auf den Kopf gestellt wurde. Der römische Satiriker Horaz spricht von der „Libertas Decembris“, der „Freiheit des Dezembers”. Sklaven waren ihren Herren, Frauen ihren Männern gleichgestellt. Wein floss im Überfluss, man speiste die Armen, beschenkte sich großzügig, sexuelle Ausschweifungen und Glücksspiel waren erlaubt. Vielleicht überlebte in den Saturnalien die Erinnerung an eine untergegangene matriarchale Ordnung, in der das Verhältnis der Menschen zur Natur noch versöhnlicher war als in der betont soldatischen Gesellschaft der römischen Antike. – Die Maskerade war auch damals ein unentbehrliches Mittel, den Rollentausch zwischen Mann und Frau, reich und arm, Sklave und Herr glaubhaft zu machen. Am Ende der Saturnalien aber fielen alle Masken und die alte patriarchale Ordnung kehrte zurück. Das leichte Spiel mit multiplen Identitäten, die Entgrenzung des eigenen Ichs, die Entlastung von einer festgezurrten sozialen Rolle stecken auch heute noch hinter der Lust am karnevalesken Mummenschanz.

Daniel Lasch spricht mit dem KIT Philosophen Dr. Heinz-Ulrich Nennen über die Welt als Bühne multipler Identitätsspiele: