-

Anthropologie, Ausnahmezustand, Corona, Corona-Diskurs, Corona-Politik, Diskurs, Ethik, Identität und Individualismus, Moderne, Moral, Professionalität, Religion, Technikethik, Theorien der Kultur, Urbanisierung der Seele, Wissenschaftlichkeit, Zeitgeist, Zivilisation

Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat

Über Menschenwürde und Impfzwang

Viel war immer von „Würde“ die Rede, gerade in Deutschland. Dieser Begriff war wie ein Fetisch, man hob ihn sehr hoch und höher. Aber den allermeisten war das Gemeinte so faßbar wie die Begriffe Leib und Seele.

Und da nun die „harten“ Wissenschaften keinen Zugang haben zu alledem, ist es eigentlich schlecht bestellt um das, was gemeint sein könnte. Allenfalls wird widerwillig noch so etwas wie Psyche zugestanden aber dann auch nur mit einem Manko. Wenn etwas „psychologisch bedingt“ ist, dann ist es zugleich „nur psychologisch“. — Es ist gewissermaßen grundlos, weil es ja nun keine „kausale“ Ursache gibt, oder?

Das ist der bornierte Materialismus einer Kultur, die inzwischen gefährlich geistlos geworden ist, wie sich an der aktuellen Debatte um den Impfzwang zeigt.

„Würde“ ist unfaßbar für alle diejenigen, die meinen, es gäbe nur eine einzige Wahrheit, nämlich diejenige, die sich in Zahlen messen und naturwissenschaftlich thematisieren läßt. Ja und Liebe wird zur Hormonstörung, ist es nicht so? Und Schönheit kommt von außen, tausend InfluencerInnen können nicht irren?

Alles, was nicht ins Prokrustenbett dieser Unbildung paßt, wird passend gemacht. Das geht so weit, daß BiologInnen in den Talkshows der Republik unwidersprochen zwischen Glauben und Wahrheit unterscheiden, um dann “die Wahrheit” für sich zu reklamieren. Und alles andere ist Hokuspokus? – Ich muß doch sehr bitten.

Das Niveau ist inzwischen unterirdisch. Die so scheel beäugte Psyche geht gerade über Hecken und Zäune. Es geht schon längst nicht mehr um körperliche Gesundheit. Wir haben es mit einer Massenhysterie zu tun, die nun Sündenböcke braucht, weil aus alledem, was man sich versprochen hat, durch Impfen wiederzugewinnen, nichts wie erwartet gekommen ist.

Dabei wurde von Anfang an rücksichtslos alles ins Opferfeuer geworfen, ob es das Seelenheil von Kindern ist, denen man sagte, sie würden den Tod bringen oder die Würde der Sterbenden und Dementen, die ohne jede menschliche Berührung wegdämmern und sterben. Die Liste ist inzwischen unübersehbar, was da an Schäden angerichtet worden ist.

„Würde“ ist ein höchst intimes Selbstverhältnis zwischen Ich und Selbst, Körper und Psyche, Leib und Seele, Sinnlichkeit und Geist. Es ist dieser seltsame Widerspruch, daß wir von den einen nicht einmal flüchtig berührt werden möchten, während wir uns den anderen mitunter vorbehaltlos hingeben können. Das hat etwas mit einem Vertrauen zu tun, das nicht eingefordert werden kann.

Was haben wir denn für Bilder im Kopf, wenn „unser Körper“ gerade mit etwas ringt? Das sind Narrative, die wir uns durch den täglichen Wissenschaftsjournalismus einfangen. Als ob das alles wäre, um zu sagen, wer und was „wir“ denn so alles „sind“.

Naiv sind weniger die der Esoterik Verbundenen, sie versuchen wenigstens eigene Worte zu finden für dieses Intimverhältnis. Während die anderen nur ihre Geistlosigkeit demonstrieren und einen längst arbeitslos gewordenen Kirchenglauben nunmehr auf „die“ Wissenschaft richten, ja welche denn? — Es gab zu allen Zeiten einfache Gemüter und diese wußten darum. Nur, inzwischen halten sich diese auch noch für aufgeklärt, wenn sie daran gehen, andere zu belehren, um sie auf den richtigen Glaubensweg zu bringen.

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein und das Leben ist der höchsten Güter nicht; — vieles, unendlich vieles ist schon gesagt worden darüber, daß es Dinge gibt zwischen Himmel und Erde, zwischen Körper und Geist, von denen sich unsere Wissenschafts–Weisheiten nun wirklich nicht einmal eine Vorstellung machen können.

Alle diese Schuster sollten bei ihren Leisten bleiben, denn es ist zwischen Technik– und Naturwissenschaften einerseits und zwischen Geistes– und Kulturwissenschaften andererseits zu unterscheiden. Und die Borniertheit mancher Fachvertreter und ihrer Nachbeter sollte uns nicht darüber hinwegtäuschen, daß wir es mit einer komplexen und auch tiefgründigen Wirklichkeit zu tun haben. — Wir haben eine Innenwelt, die es mit den unendlichen Weiten des Kosmos spielend aufnehmen kann, wenn man bedenkt, wer und was in unserer Phantasie so alles leibhaftig ist.

Als ich in einem Thinktank vorzeiten desöfteren interdisziplinäre Expertenkreise moderiert habe, gab es nicht selten diese Kindlichkeit im Auftreten von Sachverständigen, wenn sie mal für etwas nicht zuständig sind, sondern andere, noch dazu konkurrierende Disziplinen. Man mußte dann schon energisch werden, um sie dahin zu bewegen, nur über ihre Sache sprechen, wovon sie schließlich etwas verstehen aber nicht andere schlecht reden. — Genau das aber geschieht nun in dieser Gesellschaft. Da sucht eine aufgehetzte Mehrheit nach Sündenböcken und erklärt alle Andersdenkenden zu „Gefährdern“.

Die Mehrheit hat nicht das Recht, sich so eine Minderheit zu erschaffen, um dann über sie herzufallen, nur weil sie sich hat Angst machen und mit falschen Versprechungen und trügerischen Hoffnungen ins Bockshorn jagen lassen. Die Gesellschaft hat nicht das Recht, so zu tun, als sei sie eine Gemeinschaft und hätte dementsprechende Rechte. Gerade unsere real existierende Gesellschaft ist sozial kälter als viele andere, daher hat sie sogar noch weniger Rechte als jene.

Der Staat hat nicht das Recht, ein Impfregister aufzubauen, denn bereits das verletzt die Würde im Datenschutz und die informationelle Selbstbestimmung. Und der Staat hat schon gar nicht das Recht, in das intime Verhältnis zwischen mir und meinem Körper einzugreifen. Das wäre mehr als die Verletzung meiner Würde, das wäre bereits Mißhandlung. Nur eine Vergewaltigung wäre noch übler.

Und für Neunmalkluge: Wenn ich in eine Alkoholkontrolle gerate und gefragt werden, ob ich mit einer „freiwilligen Alkoholkontrolle“ einverstanden sei, dann frage ich stets, was daran freiwillig sein soll. Wenn nicht, dann müsse ich eben mit zur Wache kommen, wo mir zwangsweise Blut für einen Alkoholtest abgenommen würde, erklärte mir der Beamte. — Da habe ich ihm wiederum erklärt, daß das keine Freiwilligkeit sei. Verdeutlicht habe ich es ihm am Beispiel seiner Kollegin, die daneben stand. Wenn ich diese auffordern würde, mich nicht abzuweisen, wenn ich ihr würde nahetreten wollen, weil ich ansonsten „Maßnahmen“ ergreifen würde, was das dann wäre. Nötigung mindestens, vielleicht Freiheitsberaubung, vielleicht mehr.

Nur, wenn ich mit einem Fahrzeug am Straßenverkehr teilnehme, gebe ich gewissermaßen einen Teil meiner Grundrechte preis. Sollte mir das nicht geheuer sein, könnte aber auch auf das Fahren verzichten… — In der Corona-Krise habe ich diese Alternative nicht, ich kann nicht nicht leben oder mal eben auswandern.

Die Geschichte wiederholt sich nicht, das ist eines der meistgeglaubten Standards, und dann werden immer wieder Analogien gesucht, wohl, weil wir dann doch aus den Fehlern der Geschichte lernen wollen. Ich denke in den letzten Wochen desöfteren an die berühmt-berüchtigte Schrift von Henry David Thoreau: Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat:

„Auf diese Weise konfrontiert der Staat nie das Innere eines, intellektuell oder moralisch, sondern nur seinen Körper, seine Sinne. Der Staat ist nicht mit überlegener Weisheit oder Redlichkeit ausgerüstet, er besitzt nur überlegene physische Stärke. Ich bin nicht geboren, um mich zwingen zu lassen. Ich will nach meiner eigenen Art atmen. Laßt uns sehen, wer der Stärkere ist.“ (Henry David Thoreau: Uber die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat. 1849. S. 9.)

-

Anthropologie, Ausnahmezustand, Diskurs, Ethik, Moderne, Moral, Technikethik, Utopie, Wissenschaftlichkeit, Zeitgeist, Zivilisation

Technikethik

Technikethik:

Technische Entwicklungen kontrovers reflektieren

Kolloquium

WS 2021 | donnerstags | 14:00–15:30 | Online

Beginn: 28. Okt. 2021 | Ende: 10. Febr. 2022Zum Kommentar als PDF

Von Verantwortung ist immer wieder die Rede. Ja, sie ist vakant und der Lauf der Welt ist alles andere als vertrauenserweckend. Der gute Wille allein genügt nicht. Zu unterscheiden sind mindestens das Subjekt der Verantwortung, der Verantwortungsbereich und die Verantwortungsinstanz, (ehedem Gott und jetzt?).

Es gilt näher hinzusehen, wenn wir Fragen der Verantwortung angehen wollen, denn der Begriff ist mehrdimensional. Der Karlsruher Technikphilosoph Günter Ropohl hat das Ganze auf eine Formel mit sieben Variablen gebracht: Wer verantwortet was, wofür, weswegen, wovor, wann, wie? Wir müssen doch nicht alles machen, was wir können. Wie weit geht ihre (persönliche) Verantwortung wirklich?

Dieses Kolloquium soll Fragen der Technikethik praktisch erfahrbar machen. Das wird anhand von Fallstudien aus ihren eigenen zukünftigen Berufsfeldern geschehen, die sich aus unterschiedlichen Perspektiven diskutieren lassen. Dabei kommt es weniger auf das Ergebnis an, sondern auf die Qualität und den Austausch der vorgebrachten Argumente.

Betreiben wir also Technikethik ganz konkret. Nehmen wir uns reale Situationen vor: seien es der Abgasskandal, Stellungnahmen zum Einsatz von Genmanipulation, der Einsturz der Brücke in Genua, Unfälle im Rahmen von Fahrten mit autonomen Pkw — oder was immer Sie umtreibt. Tun wir so, als wären wir unmittelbar dabei und hätten etwas zu sagen. Inszenieren wir die Kontroversen, in denen Techniklinien gestaltet werden, um sie am eigenen Leib zu

erfahren. Die Veranstaltung soll Ihnen dazu dienen, Erfahrungen zu machen, die später womöglich auf Sie zukommen. Es ist dann fast wie ein Privileg, sich später daran zurückerinnern zu können, so etwas Ähnliches schon einmal durchgespielt zu haben.Nein, wir müssen es nicht.

Aber?

Aber wir werden es machen.

Und weshalb?

Weil wir nicht ertragen, wenn der kleinste Zweifel bleibt,

ob wir es wirklich können.(Hans Blumenberg)

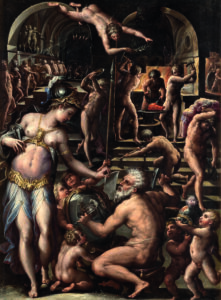

Dirck van Baburen: Prometheus wird von Vulkan angekettet (1623). — Quelle: Public Domain via Wikimedia. — Prometheus, der Gott des Fortschritts, wird auf Geheiß des Zeus, unter Aufsicht des Götterboten Hermes, vom Gott der Technik Vulkan an einen Felsen im Kaukasus geschmiedet. Sein Vergehen: Er hat aus Menschenliebe die Technik zu den Menschen gebracht. Diese sollten darauf den Fortschritt einige Jahrtausende nicht mehr zu Gesicht bekommen. Die Zeiten sind vorbei, als Ingenieure und Ingenieurinnen fast jede weitere Verantwortung noch zurückwiesen mit den Worten, sie würden die Technik nur herstellen, seien aber nicht verantwortlich dafür, was daraus würde. — Aber machen wir uns nichts vor, Versuche, den technischen Fortschritt auf ›bessere‹ Bahnen zu lenken, gab es viele. Unvergessen ist das Wort von Ulrich Beck: Die Ethik spielt im Modell der verselbständigten Wissenschaften die Rolle einer Fahrradbremse am Intercontinental Flugzeug.

Forderungen nach Ethik, Verantwortung, Technikfolgenabschätzung, nachhaltigem Wachstum und Kilmaschutz werden tagtäglich erhoben und sind nicht unproblematisch, denn es ist auch Überforderung im Spiel. Wofür sind wir als Einzelne verantwortlich und wie soll denn die Gesamtverantwortung wahrgenommen werden? Allmählich wird es Zeit. Wer gibt die Technikziele vor oder generieren sie sich selbst?

Was viele Verschwörungstheorien noch unterstellen: Es gibt sie nicht, die Schaltzentralen der Macht, in denen die Ziele des Fortschritts vorgegeben, der Kurs eingestellt und die Entwicklungen koordiniert werden. Zweifelsohne spielen Technik und Wirtschaft eine große Rolle, aber auch Politik und Kultur.

Der blaue Planet ist zur Anthroposphäre geworden. Inzwischen wurde bereits ein neues Erdzeitalter ausgerufen, das Anthropozän. Die Zivilisation ist nunmehr alles entscheidend für das Schicksal des ganzen Planeten und die Zukunft der Menschheit. Die Erde ist zum Raumschiff geworden. Wir rasen durch einen lebensfeindlichen Raum, hinter uns eine erst kurze Episode der Zivilisation und vor uns eine Zukunft, die mit sich selbst auf Kollisionskurs geht.

Wenn es sie denn gäbe, die Kommando–Brücke, in der die Navigation vorgenommen wird, wenn wir dorthinein gelangen könnten, es wäre der Schock unseres Lebens. Denn die Pilotenkanzel ist leer, alles steht auf Autopilot und niemand wäre in der Lage, den Flug ›von Hand‹ zu steuern. Dabei ist das Ganze keineswegs nur eine Frage der Technik, sondern auch eine von Politik, Wirtschaft, Recht, Kultur, Wissenschaft und vielem anderen mehr.

Jan Cossiers: Carrying Fire (ca. 1630). Prometheus stiehlt das Feuer aus der Werkstatt des Vulkan. Es ist nicht das Herdfeuer, das hatten die Menschen schon sehr lang. Es ist das Metallurgenfeuer, womit die Bronzezeit begann und

dann auch die Zivilisation. — Quelle: Public Domain via Wikimedia.Daher genügt es längst nicht mehr, einfach nur ›gute‹ Technik zu machen, Probleme pragmatisch zu lösen, im Sinne des ›state of the art‹ zu entwickeln, Normen und Vorschriften einzuhalten usw. usf. — Darüber hinaus stellt sich vor allem auch die Frage, wie weit denn die persönliche Verantwortung reichen soll. Es ist nicht allein die Technik, die den Fortschritt bestimmt, es sind viele verschiedenen Faktoren, die eine Rolle spielen. — Die Rollen im Mythos vom Prometheus, der den technischen Fortschritt zur Darstellung bringt, lassen die Zusammenhänge erahnen.

Da ist der Menschenfreund Prometheus, der mit besten Absichten die Entwicklung anfacht, aber eigentlich nicht sehr glücklich agiert. Da ist Vulkan, der Techniker, der alles tut, was ihm aufgetragen wird. Er murrt zwar, als er den geschätzten Kollegen anketten soll, aber er tut es. Da ist Zeus, der ein ambivalentes Verhältnis zur Menschheit hat und daher hin und hergerissen ist über das Prometheus–Projekt. Da ist Athene, die Göttin der Weisheit, die den neuen Zivilisationsmenschen eine Seele einhaucht. Sie spendet auch die Wissenschaft und die Vernunft. Außerdem ist da noch Pandora, die mit allen Gaben Beschenkte, die die Gaben der abdankenden Götter zu den Menschen bringt, aber eben auch die damit verbundenen Übel. Und da ist noch Epimetheus, ein Melancholiker, der sich in Pandora verliebt. — Das dürfte genügen, die verschiedenen Seiten und Interessen zu charakterisieren, die dafür sorgen, daß der Fortschritt eben einen bestimmten Gang nimmt.

Als der Münchener Soziologie Ulrich Beck im Jahre 1958 den Eintritt in die Risikogesellschaft diagnostizierte, sah er den technisch–ökonomischen Fortschritt überlagert von immer größeren, ungeplanten Nebenfolgen, grenzüberschreitenden Umweltproblemen und globalen Folgen Es gibt inzwischen einen Grad an Komplexität, der sich nicht mehr steuern oder gar beherrschen läßt. Eigentlich müßten alle unsere Innovationen unterhalb dieser Schwelle bleiben, aber das Gegenteil ist der Fall. Also wofür sind Techniker, Ingenieure und Ingenieurinnen wirklich verantwortlich? Welcher Teil der Verantwortung fällt anderen zu?

Harry Bates: Akt (1891). Auf Geheiß des Zeus wurde von Vulkan eine Frau erschaffen, mit allen Gaben der Götter ausgestattet und von Hermes zu den Menschen gebracht. Sie brachte jedoch nicht nur die Fähigkeiten der Götter, sondern auch die damit verbundenen Übel auf die Erde. — Quelle: Public Domain via Wikimedia. Es ist keine unproblematische Entwicklung, daß in den letzten Jahrzehnten immer mehr Verantwortung auf Einzelne übertragen wurde, während die Gesamtverantwortung sich immer weiter verflüchtigt. Wer verantwortlich sein soll, muß gestalten, muß auch anders entscheiden können, erst dann kann Verantwortung zugeschrieben werden. — Insofern ist der Anspruch auf Ethik und Moral das eine, wie damit ganz praktisch umgegangen werden kann, ist das andere. Sich verantwortlich zu fühlen für Verhältnisse, die nicht in der eigenen Macht stehen, ist daher nicht unproblematisch. Wer Verantwortung übernimmt, muß ›Nein sagen‹ können oder ›So nicht!‹.

In diesem Seminar sollen solche Konflikte in Wertfragen, Zielkonflikten und der moralischen Integrität durchgespielt werden. Das geschieht anhand von Beispielen einschlägiger Dilemma–Situationen. Mitunter sind die Rahmenbedingungen schon problematisch, etwa wenn es gilt, unter den Bedingungen schlechter Kommunikationsverhältnisse und aus Sorge um die eigene Reputation fachlich kompetent und moralisch integer zu handeln. Dazu bedarf es einiger Erfahrungen, die genauso wichtig sind wie das ganze technische Know–how.

Dazu hat der Konstanzer Philosoph und Wissenschaftstheoretiker Jürgen Mittelstraß eine hilfreiche Unterscheidung geprägt: Zum technischen Verfügungswissen gehört auch ein ebenso wichtiges Orientierungswissen. Das eine sagt uns wie, das andere aber wozu. — Mitunter geraten aber das Wie und das Wozu in Widersprüche. Die Technikgeschichte ist voll solcher Beispiele, wo erst sehr viel später sich Nebenfolgen mit kolossalen Wirkungen zeigen, bis sie endlich wahrgenommen und thematisiert werden.

Und natürlich stellt sich immer wieder die Frage, ob es nicht doch eine ›bessere‹ Technik gibt, eine, die von vornherein weniger Nebenfolgen hat. Technikutopien sind daher eine wichtige Orientierungshilfe, vor allem dann, wenn kritisch damit umgegangen wird. Wesentlich ist es, die verschiedenen Aspekte erörtern zu können und nicht zuletzt, andere zu überzeugen. Dazu ist kritisches Denken erforderlich. Daher geht es um die ethische, politische, ökonomische und ökologische Verantwortung im Ingenieurwesen. Erst das macht ›gute‹ Technik möglich, ein ›gutes‹ Gewissen und nicht zuletzt gute Professionalität.

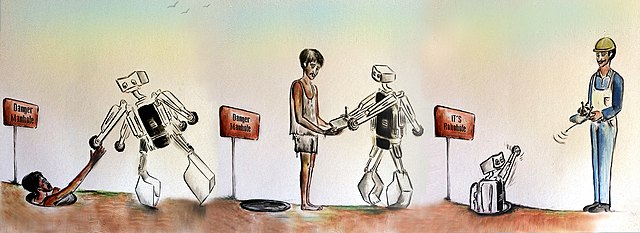

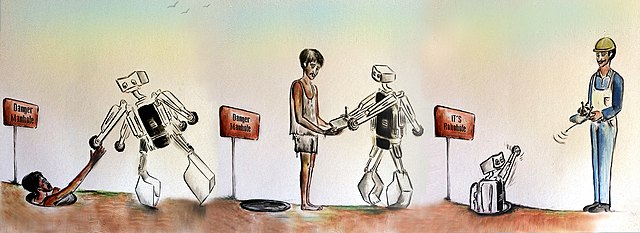

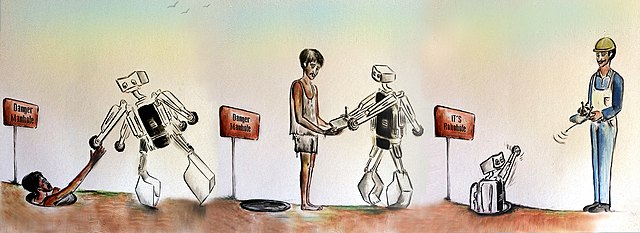

Bandicoot Robot: Converting manhole to robohole (2018). — Quelle: Public Domain via Wikimedia. -

Anthropologie, Ausnahmezustand, Corona, Corona-Diskurs, Corona-Politik, Diskurs, Moderne, Moral, Professionalität, Technikethik, Theorien der Kultur, Utopie, Wissenschaftlichkeit, Zeitgeist, Zivilisation

Grundrechte in der Corona-Krise

Das Schweigen der Richter

Von der Mondlandung bis zum Lockdown

Wer die Mondlandung am Fernseher live miterlebt hat, hat vielleicht auch dieses Erweckungserlebnis. Wenn so etwas möglich war, dann schien eigentlich alles machbar. Dann kam es 1972 mit den Studien des Club of Rome zu einer Fundamentalkrise aller dieser Hoffnungen. — Auch das Grundgesetz hatte immer etwas von dieser Mondlandung, es war und ist eine überzeitliche Leistung mit Ewigkeitscharakter. Dieses Sicherheitsgefühl hat sich gehalten, wohl weil die Performance stets stimmig schien, wenn >Karlsruhe< sprach.

Leben oder Freiheit – Ist die Corona-Politik mit dem Grundgesetz vereinbar? — SWR2-Forum,

Thomas Ihm diskutiert mit

Gigi Deppe, SWR-Rechtsexpertin,

Prof. Dr. Christian Kirchberg, Rechtsanwalt

Prof. Dr. Heinz-Ulrich Nennen, PhilosophDas hatte etwas von Delphi, wo die Priester in ihren Sitzungen darüber berieten, was Apollo als Herr des Hauses wohl gesagt haben würde. Allerdings ist ein Orakel wie das von Delphi auch nur ein Unternehmen mit dem Bestreben, möglichst immer wieder konsultiert zu werden. Und 1000 Jahre kamen Menschen und Staatsvertreter aus dem ganzen Mittelmeerraum mit höchst entscheidenden Fragen, es kann also kein Hokuspokus gewesen sein.

Wenn die Richter in den roten Roben zusammentragen, dann hatte das etwas von dieser Aura: Immer wenn bewegende Urteile anstanden, fand sich mitunter auch eine Spur jener Weisheit, wie sie nun einmal einer letzten Instanz anstehen. — Auch das ist kein Hokuspokus, erforderlich ist gutes Handwerk, hohe Intelligenz, Diskursvermögen und vor allem eines, der gemeinsame Wille im Kollegium, herauszubringen, was wohl die Stimme der Vernunft gesagt haben würde.

(Mein Beitrag beginnt ab: 23:30)

Tiefen und Untiefen der Corona-Krise

Online-Diskussion vom 9. Februar 2021. Einf. u. Mod.: Ullrich Eidenmüller,1. Vorsitzender des Fördervereins FORUM RECHT e. V.

Referenten:

Prof. Dr. Christian Kirchberg (* 1947), Rechtsanwalt in Karlsruhe und Vorsitzender des Verfassungsrechtsausschusses der Bundesrechtsanwaltskammer.Prof. Dr. Heinz-Ulrich Nennen (* 1955), Professor für Philosophie am Karlsruher Institut für Technologie (KIT).

Blackout mit Notstromdiesel

Wer am 31. Januar 2008 gegen 17:35 Uhr per Straßenbahn die Innenstadt von Karlsruhe auf dem Weg zum Hauptbahnhof passieren wollte, konnte erleben, wie ein Stromausfall sich vor Ort darstellt: Das Licht ging aus, die Bahn hielt mitten auf der Strecke, draußen war nichts mehr zu sehen. Spärliches Licht flackerte auf, die Umgebung wirkte gespenstisch. Nur schemenhaft war erkennbar, wie Personal an den Türen der Geschäfte sich postierte.

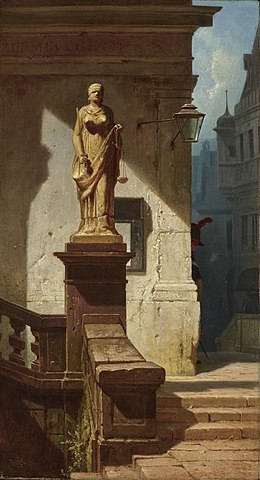

Carl Spitzweg: Das Auge des Gesetzes (Justitia) (1857). Ich entschloß mich, die Notentriegelung der Straßenbahntür zu betätigen, auszusteigen und ein Taxi zu nehmen, um die Fahrt zum Bahnhof weiter fortzusetzen. Die Impressionen auf dieser Taxifahrt waren beeindruckend und lehrreich: Der Weg führte an der Badischen Landesbank vorbei. Sie war beleuchtet, die Notstromversorgung war also angesprungen. Dann fiel der nächste Blick auf das Bundesverfassungsgericht. Das Gebäude war hell erleuchtet, so, als wenn nichts wäre.

Derweil lag die Universität Karlsruhe im Dunklen und nur das Rechenzentrum hatte spärliches Licht. Ein einziger Hotelflur war noch beleuchtet. — An einem Krankenhaus führte der Weg nicht vorbei. Dabei ist es wesentlich, daß gerade auch dort die störungsfreie Stromversorgung gewährleistet sein muß. Auch der Hauptbahnhof war hell erleuchtet, denn die Deutsche Bundesbahn verfügt über ein eigenes Netz und eigene Stromversorgung. Man hatte nicht einmal etwas bemerkt von der Störung.

Es ist wichtig, sich vor Augen zu führen, wie fragil unsere soziotechnischen Welten eigentlich sind. Es braucht nur kleine Unbedachtsamkeiten, die zum Supergau führen können. – Ein warnendes Beispiel dazu sind die nicht überflutungssicher installierten Notstromaggregate der Kernkraftwerksblöcke 1–3 von Fukushima I.

Multiples Systemversagen

Wir erwarten von unserer Technik, daß Notfallsysteme automatisch hochfahren, das wird regelmäßig geprobt — in der Technik. Dabei sollten wir dieselben Anforderungen auch an die Sozialen Systeme stellen. Gerade in Krisen sind wir darauf angewiesen, daß schlicht und ergreifend längst Vorkehrungen getroffen worden sind.

Immer wieder wurde die Unverbrüchlichkeit des Grundgesetzes beschworen. Planspiele und Szenarien für Ausnahmezustände wären besser gewesen als Sonntagsreden. Tatsächlich haben wir es mit einem multiplen Systemversagen zu tun. — Das Gleichgewicht der Kräfte ist in der Corona-Krise von Anfang an ins Ungleichgewicht geraten und es hat >sich< auch nicht wieder eingependelt. Was das bedeutet, läßt sich an einem Plattenspieler erläutern, wenn auf der einen Seite der Tonarm, also die Exekutive und auf der anderen Seite das Gegengewicht, also die Judikative und vor allem auch die Legislative für den richtigen Ausgleich sorgen.

Am 14. Mai 2020 hat das oberste Gericht zwei Verfassungsbeschwerden um Corona und Grundrechte nicht zur Entscheidung angenommen. Dabei boten gerade diese beiden, fast mustergültigen Verfassungsklagen die Gelegenheit für die Verfassungsrichter, sich generell in Sachen Corona zu äußern. Das hätte dann wiederum der Politik sehr viel mehr Orientierung gegeben.

Durch Nichteinlassung haben die Karlsruher Richter jedoch selbst das Gleichgewicht der Kräfte zwischen Legislative, Judikative, Exekutive und auch zwischen Bund und Ländern aus dem Gleichgewicht und außer Kontrolle gebracht. — Hätten die Richter sich überwunden, den Mut und die Weitsicht gefunden, im laufenden Prozeß der Corona-Krise das Spektrum des verfassungsrechtlich Gebotenen zu skizzieren, sie hätten die Politik davor bewahrt, zum Opfer der eigenen Angstpolitik zu werden.

Schönwetterdemokratie?

Das Parlament als Ort öffentlicher Meinungsbildung wurde kurzerhand ersetzt durch eine verfassungsrechtlich gar nicht vorgesehene Ministerpräsidenten-Konferenz unter Leitung der Bundeskanzlerin, in der man seit einem Jahr alle entscheidenden Erwägungen unter Ausschluß der Öffentlichkeit vornimmt. — Dabei wurde immer wieder der Föderalismus schlecht geredet, der allerdings ein unverfügbares Gebot der Verfassung darstellt. Am Beispiel von Frankreich läßt sich zeigen, was es bedeutet, wenn keine effektiven kommunalen Strukturen vor Ort vorhanden sind.

Auch die immer wieder aufgebrachte Forderung nach Gleichbehandlung, ohne Rücksicht auf die vor Ort tatsächlich vorliegenden Verhältnisse, ist stets unwidersprochen erhoben worden. Dagegen kam nur noch durch die Länderhoheit überhaupt noch so etwas wie eine Pflicht zur Verhandlung ins Spiel. Insofern wurde das Land durch den Föderalismus vor einem radikalen Zentralismus mit noch mehr Kollateralschäden bewahrt.

Alle diese Vorkehrungen der Gewaltenteilung sind vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit der Weimarer Republik und der Möglichkeit einer >Gleichschaltung< getroffen worden. Aus guten Gründen wurde ein durchdachtes Konzept von Checks and Balances mit dem Grundgesetz etabliert. Alle diese verbrieften Sicherungen durch das systematische Ausbalancieren der Gewalten galten bislang als vertrauenswürdig, verläßlich, ja eigentlich als robust und geradezu unverwüstlich. Dabei stellte sich im Zuge derCorona-Krise heraus, daß viel davon offenbar nur >gefühlteSicherheit< war.

Die Vertrauenswürdigkeit des Grundgesetzes und seiner Organe wurde in Sonntagsreden immer wieder gefeiert. Als es aber zum Schwur kam, da schwiegen die hohen Richter. Das Mobilé der Gewalten kam aus dem Gleichgewicht und verhakte sich endgültig. Verhältnisse kamen auf, die nicht hatten möglich sein sollen, auch und gerade in einer Krise nicht. — Für den Satz >Not kennt kein Gebot< gibt es nicht einen einzigen denkbaren Anwendungsfall, weil eine Verfassung genau dann verläßlich sein muß, wenn es darauf ankommt. Wir leben nicht in einer Schönwetterdemokratie. Ganz offenbar fehlt allerdings ein fundamentaler Diskurs über Notstand und Grundgesetz. Kevin allein zu Haus

Nun war die Politik ganz >allein zu Hause<. Keine anderen Gewalten, keine Lobbys und auch keine Kritiker mochten sich noch zu Wort melden, denn viele von ihnen waren bereits exkommuniziert. In den vielen Talkshows sah man immer wieder die Anspannung in den Gesichtern, bloß nicht ein womöglich verräterisches Wort zu benutzen, das unmittelbar zur Exkommunikation geführt hätte.

Dieser Zustand ist eine sozio-kulturelle Katastrophe, denn diese Konstellation entspricht genau dem, wovor der Soziologe Niklas Luhmann immer wieder gewarnt hat: Angstkommunikation und Entdifferenzierung. Das bedeutet in Analogie nichts geringeres als ein multiples Systemversagen. Es ist ein Rückfall in den Absolutismus, wenn die Gesellschaft in künstliches Koma versetzt wird. — Die Politik ist völlig überfordert, sie kann nicht leisten, was sie sich da aufbürden läßt. Daher werden die Maßnahmen immer radikaler und immer endloser.

Das Schweigen der Richter

Gewaltenteilung, Föderalismus, Meinungsverschiedenheit, Diskurse, der Anspruch auf Selbstverantwortung und Mündigkeit, das alles sind keine Störungen, gerade in einer Krise nicht. Aber vielen wurde weisgemacht, daß dem so wäre. Manche gaben dem nach, andere blieben beim Zweifel und durch die Gesellschaft ging ein Riß, bei dem sich die unterschiedlichen Ansichten nicht mehr miteinander ins Gespräch bringen ließen. — Dabei ist gerade die Vielfalt der Hinsichten die alles entscheidende Bedingung für die Möglichkeit einer umsichtigen Politik und einer zeitgenössischen Kultur, die dem Untertanengeist, Fremdbestimmung und der Bevormundung endgültig Valet sagen sollte.

Die Corona–Krise bietet auch eine Chance, den Untertanengeist in Deutschland endlich zu überwinden, den autoritären Charakter und vor allem das misanthropische Menschenbild. Warum übertragen wir nicht den Geist der Reformpädagogik auch auf ein neues Verständnis einer zeitgemäßen Politik? In Psychologie und Pädagogik wird spätestens seit den 70er Jahren nicht mehr mit Bevormundung, sondern mit Einvernehmen agiert.

Wir müssen unbedingt unterscheiden zwischen Staat, Gesellschaft und Gemeinschaft. Wer das alles zusammenbringt, führt zumeist nichts Gutes im Schilde. – Ein Staat ist keine Gemeinschaft, auch eine Gesellschaft ist er nicht. Ungehindert vergeht sich der Staat nicht selten an der Gesellschaft, denn Staat und Gesellschaft ziehen nicht unbedingt an einem Strang. Daher ist die Verfassung so entscheidend, weil sie erst die Rahmenbedingungen schafft und sicherstellt, daß alle diese Gewalten getrennter Wege gehen müssen. Sie sollen nicht eins sein, sie sollen und müssen miteinander ringen: “Auditatur et altera pars” — Man höre auch die andere Seite. Das findet wiederum im Art. 103 Abs. 1 des Grundgesetzes seine Entsprechung: Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör.”

Die Prüfung der Verhältnismäßigkeit obliegt den Verfassungs- und Verwaltungsgerichten. Seit Beginn der Corona-Krise wurde erwartet, daß enorme Unverhältnismäßigkeiten konstatiert würden. Das war aber nicht der Fall. Auch war es nicht der Fall, daß klärende Worte durch oberste Richter gesprochen worden wären. — Ein nicht unbeträchtlicher Anteil an der Protestkultur läßt sich auch auf das Schweigen der Richter zurückführen und die Unsicherheit, in der die Gesellschaft sich selbst überlassen wurde.

Die Corona–Krise ist ein umfassender, mehr als nur politischer, sondern vielmehr soziokultureller Konflikt von höchster Brisanz. Über Wochen und Monate wurden grundsätzliche Urteile und Einlassungen des Bundesverfassungsgerichts förmlich gewartet, aber nichts geschah. — Es mutet an, als hätten die Richter in den roten Roben, wie weiland der römische Stadthalter Pontius Pilatus, sich eine Schüssel mit Wasser reichen lassen, um die Hände in Unschuld zu waschen.

-

Anthropologie, Ausnahmezustand, Diskurs, Ethik, Identität und Individualismus, Ironie, Melancholie, Moderne, Moral, Motive der Mythen, Professionalität, Religion, Technikethik, Theorien der Kultur, Urbanisierung der Seele, Utopie, Wissenschaftlichkeit, Zeitgeist, Zivilisation

Technikethik

Kolloquium

Kolloquium Technikethik

Technische Entwicklungen kontrovers reflektieren

SS 2021 | donnerstags | 14:00–15:30 | Online

Beginn: 22 April 2021 | Ende: 22. Juli 2021Zum Kommentar als PDF

Von Verantwortung ist immer wieder die Rede. Ja, sie ist vakant und der Lauf der Welt ist alles andere als vertrauenserweckend. Der gute Wille allein genügt nicht. Zu unterscheiden sind mindestens das Subjekt der Verantwortung, der Verantwortungsbereich und die Verantwortungsinstanz, (ehedem Gott und jetzt?).

Es gilt näher hinzusehen, wenn wir Fragen der Verantwortung angehen wollen, denn der Begriff ist mehrdimensional. Der Karlsruher Technikphilosoph Günter Ropohl hat das Ganze auf eine Formel mit sieben Variablen gebracht: Wer verantwortet was, wofür, weswegen, wovor, wann, wie? Wir müssen doch nicht alles machen, was wir können. Wie weit geht ihre (persönliche) Verantwortung wirklich?

Dieses Kolloquium soll Fragen der Technikethik praktisch erfahrbar machen. Das wird anhand von Fallstudien aus ihren eigenen zukünftigen Berufsfeldern geschehen, die sich aus unterschiedlichen Perspektiven diskutieren lassen. Dabei kommt es weniger auf das Ergebnis an, sondern auf die Qualität und den Austausch der vorgebrachten Argumente.

Betreiben wir also Technikethik ganz konkret. Nehmen wir uns reale Situationen vor: seien es der Abgasskandal, Stellungnahmen zum Einsatz von Genmanipulation, der Einsturz der Brücke in Genua, Unfälle im Rahmen von Fahrten mit autonomen Pkw — oder was immer Sie umtreibt. Tun wir so, als wären wir unmittelbar dabei und hätten etwas zu sagen. Inszenieren wir die Kontroversen, in denen Techniklinien gestaltet werden, um sie am eigenen Leib zu

erfahren. Die Veranstaltung soll Ihnen dazu dienen, Erfahrungen zu machen, die später womöglich auf Sie zukommen. Es ist dann fast wie ein Privileg, sich später daran zurückerinnern zu können, so etwas Ähnliches schon einmal durchgespielt zu haben.Nein, wir müssen es nicht.

Aber?

Aber wir werden es machen.

Und weshalb?

Weil wir nicht ertragen, wenn der kleinste Zweifel bleibt,

ob wir es wirklich können.(Hans Blumenberg)

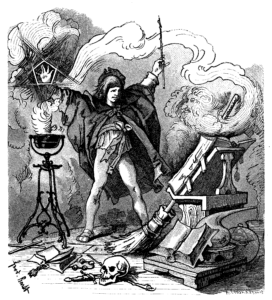

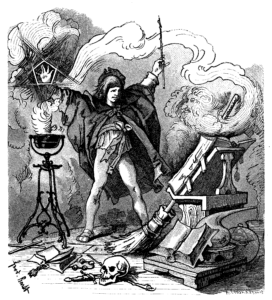

Dirck van Baburen: Prometheus wird von Vulkan angekettet (1623). — Quelle: Public Domain via Wikimedia. — Prometheus, der Gott des Fortschritts, wird auf Geheiß des Zeus, unter Aufsicht des Götterboten Hermes, vom Gott der Technik Vulkan an einen Felsen im Kaukasus geschmiedet. Sein Vergehen: Er hat aus Menschenliebe die Technik zu den Menschen gebracht. Diese sollten darauf den Fortschritt einige Jahrtausende nicht mehr zu Gesicht bekommen. Die Zeiten sind vorbei, als Ingenieure und Ingenieurinnen fast jede weitere Verantwortung noch zurückwiesen mit den Worten, sie würden die Technik nur herstellen, seien aber nicht verantwortlich dafür, was daraus würde. — Aber machen wir uns nichts vor, Versuche, den technischen Fortschritt auf ›bessere‹ Bahnen zu lenken, gab es viele. Unvergessen ist das Wort von Ulrich Beck: Die Ethik spielt im Modell der verselbständigten Wissenschaften die Rolle einer Fahrradbremse am Intercontinental Flugzeug.

Forderungen nach Ethik, Verantwortung, Technikfolgenabschätzung, nachhaltigem Wachstum und Kilmaschutz werden tagtäglich erhoben und sind nicht unproblematisch, denn es ist auch Überforderung im Spiel. Wofür sind wir als Einzelne verantwortlich und wie soll denn die Gesamtverantwortung wahrgenommen werden? Allmählich wird es Zeit. Wer gibt die Technikziele vor oder generieren sie sich selbst?

Was viele Verschwörungstheorien noch unterstellen: Es gibt sie nicht, die Schaltzentralen der Macht, in denen die Ziele des Fortschritts vorgegeben, der Kurs eingestellt und die Entwicklungen koordiniert werden. Zweifelsohne spielen Technik und Wirtschaft eine große Rolle, aber auch Politik und Kultur.

Der blaue Planet ist zur Anthroposphäre geworden. Inzwischen wurde bereits ein neues Erdzeitalter ausgerufen, das Anthropozän. Die Zivilisation ist nunmehr alles entscheidend für das Schicksal des ganzen Planeten und die Zukunft der Menschheit. Die Erde ist zum Raumschiff geworden. Wir rasen durch einen lebensfeindlichen Raum, hinter uns eine erst kurze Episode der Zivilisation und vor uns eine Zukunft, die mit sich selbst auf Kollisionskurs geht.

Wenn es sie denn gäbe, die Kommando–Brücke, in der die Navigation vorgenommen wird, wenn wir dorthinein gelangen könnten, es wäre der Schock unseres Lebens. Denn die Pilotenkanzel ist leer, alles steht auf Autopilot und niemand wäre in der Lage, den Flug ›von Hand‹ zu steuern. Dabei ist das Ganze keineswegs nur eine Frage der Technik, sondern auch eine von Politik, Wirtschaft, Recht, Kultur, Wissenschaft und vielem anderen mehr.

Jan Cossiers: Carrying Fire (ca. 1630). Prometheus stiehlt das Feuer aus der Werkstatt des Vulkan. Es ist nicht das Herdfeuer, das hatten die Menschen schon sehr lang. Es ist das Metallurgenfeuer, womit die Bronzezeit begann und

dann auch die Zivilisation. — Quelle: Public Domain via Wikimedia.Daher genügt es längst nicht mehr, einfach nur ›gute‹ Technik zu machen, Probleme pragmatisch zu lösen, im Sinne des ›state of the art‹ zu entwickeln, Normen und Vorschriften einzuhalten usw. usf. — Darüber hinaus stellt sich vor allem auch die Frage, wie weit denn die persönliche Verantwortung reichen soll. Es ist nicht allein die Technik, die den Fortschritt bestimmt, es sind viele verschiedenen Faktoren, die eine Rolle spielen. — Die Rollen im Mythos vom Prometheus, der den technischen Fortschritt zur Darstellung bringt, lassen die Zusammenhänge erahnen.

Da ist der Menschenfreund Prometheus, der mit besten Absichten die Entwicklung anfacht, aber eigentlich nicht sehr glücklich agiert. Da ist Vulkan, der Techniker, der alles tut, was ihm aufgetragen wird. Er murrt zwar, als er den geschätzten Kollegen anketten soll, aber er tut es. Da ist Zeus, der ein ambivalentes Verhältnis zur Menschheit hat und daher hin und hergerissen ist über das Prometheus–Projekt. Da ist Athene, die Göttin der Weisheit, die den neuen Zivilisationsmenschen eine Seele einhaucht. Sie spendet auch die Wissenschaft und die Vernunft. Außerdem ist da noch Pandora, die mit allen Gaben Beschenkte, die die Gaben der abdankenden Götter zu den Menschen bringt, aber eben auch die damit verbundenen Übel. Und da ist noch Epimetheus, ein Melancholiker, der sich in Pandora verliebt. — Das dürfte genügen, die verschiedenen Seiten und Interessen zu charakterisieren, die dafür sorgen, daß der Fortschritt eben einen bestimmten Gang nimmt.

Als der Münchener Soziologie Ulrich Beck im Jahre 1958 den Eintritt in die Risikogesellschaft diagnostizierte, sah er den technisch–ökonomischen Fortschritt überlagert von immer größeren, ungeplanten Nebenfolgen, grenzüberschreitenden Umweltproblemen und globalen Folgen Es gibt inzwischen einen Grad an Komplexität, der sich nicht mehr steuern oder gar beherrschen läßt. Eigentlich müßten alle unsere Innovationen unterhalb dieser Schwelle bleiben, aber das Gegenteil ist der Fall. Also wofür sind Techniker, Ingenieure und Ingenieurinnen wirklich verantwortlich? Welcher Teil der Verantwortung fällt anderen zu?

Harry Bates: Akt (1891). Auf Geheiß des Zeus wurde von Vulkan eine Frau erschaffen, mit allen Gaben der Götter ausgestattet und von Hermes zu den Menschen gebracht. Sie brachte jedoch nicht nur die Fähigkeiten der Götter, sondern auch die damit verbundenen Übel auf die Erde. — Quelle: Public Domain via Wikimedia. Es ist keine unproblematische Entwicklung, daß in den letzten Jahrzehnten immer mehr Verantwortung auf Einzelne übertragen wurde, während die Gesamtverantwortung sich immer weiter verflüchtigt. Wer verantwortlich sein soll, muß gestalten, muß auch anders entscheiden können, erst dann kann Verantwortung zugeschrieben werden. — Insofern ist der Anspruch auf Ethik und Moral das eine, wie damit ganz praktisch umgegangen werden kann, ist das andere. Sich verantwortlich zu fühlen für Verhältnisse, die nicht in der eigenen Macht stehen, ist daher nicht unproblematisch. Wer Verantwortung übernimmt, muß ›Nein sagen‹ können oder ›So nicht!‹.

In diesem Seminar sollen solche Konflikte in Wertfragen, Zielkonflikten und der moralischen Integrität durchgespielt werden. Das geschieht anhand von Beispielen einschlägiger Dilemma–Situationen. Mitunter sind die Rahmenbedingungen schon problematisch, etwa wenn es gilt, unter den Bedingungen schlechter Kommunikationsverhältnisse und aus Sorge um die eigene Reputation fachlich kompetent und moralisch integer zu handeln. Dazu bedarf es einiger Erfahrungen, die genauso wichtig sind wie das ganze technische Know–how.

Dazu hat der Konstanzer Philosoph und Wissenschaftstheoretiker Jürgen Mittelstraß eine hilfreiche Unterscheidung geprägt: Zum technischen Verfügungswissen gehört auch ein ebenso wichtiges Orientierungswissen. Das eine sagt uns wie, das andere aber wozu. — Mitunter geraten aber das Wie und das Wozu in Widersprüche. Die Technikgeschichte ist voll solcher Beispiele, wo erst sehr viel später sich Nebenfolgen mit kolossalen Wirkungen zeigen, bis sie endlich wahrgenommen und thematisiert werden.

Und natürlich stellt sich immer wieder die Frage, ob es nicht doch eine ›bessere‹ Technik gibt, eine, die von vornherein weniger Nebenfolgen hat. Technikutopien sind daher eine wichtige Orientierungshilfe, vor allem dann, wenn kritisch damit umgegangen wird. Wesentlich ist es, die verschiedenen Aspekte erörtern zu können und nicht zuletzt, andere zu überzeugen. Dazu ist kritisches Denken erforderlich. Daher geht es um die ethische, politische, ökonomische und ökologische Verantwortung im Ingenieurwesen. Erst das macht ›gute‹ Technik möglich, ein ›gutes‹ Gewissen und nicht zuletzt gute Professionalität.

Bandicoot Robot: Converting manhole to robohole (2018). — Quelle: Public Domain via Wikimedia. [gview file=”Nennen-Technikethik-SS21.pdf” save=”1″]

-

Anthropologie, Corona-Diskurs, Diskurs, Ethik, Götter und Gefühle, Identität und Individualismus, Ironie, Melancholie, Moderne, Moral, Motive der Mythen, Religion, Technikethik, Theographien, Theorien der Kultur, Urbanisierung der Seele, Utopie, Wissenschaftlichkeit, Zeitgeist, Zivilisation

Philosophische Ambulanz

Philosophische Ambulanz

SS 2021 | freitags | 12:00-13:30 Uhr | Raum: online

Beginn: 23. April 2021 | Ende: 23. Juli 2021

Zum Kommentar als PDF

Ferdinand Bart: Der Zauberlehrling, (1882). Zeichnung aus dem Buch Goethe’s Werke, 1882. — Quelle: Public Domain via Wikimedia Und sie laufen! Naß und nässer

Wird’s im Saal und auf den Stufen.

Welch entsetzliches Gewässer!

Herr und Meister! hör mich rufen! —

Ach, da kommt der Meister!

Herr, die Not ist groß!

Die ich rief, die Geister,

Werd ich nun nicht los.

»In die Ecke,

Besen! Besen!

Seid’s gewesen.

Denn als Geister

Ruft euch nur, zu seinem Zwecke,

Erst hervor der alte Meister.(Goethe: Der Zauberlehrling)

In der Philosophischen Ambulanz kommt die Philosophie wieder zurück auf den Marktplatz, wo Sokrates seine Dispute führte, immer auf der Suche nach einer Philosophie, die es besser aufnehmen kann mit der Wirklichkeit. In den Dialogen und Diskursen der Philosophischen Ambulanz soll es darum gehen, in gemeinsamen Gedankengängen die besseren, höheren und tieferen Einsichten zu gewinnen.

Verstehen ist Erfahrungssache, Verständigung ist eine Frage der Übung. Oft herrschen aber falsche Vorstellungen vor: Gemeinsames Verstehen entsteht im Dialog und in Diskursen, bei denen es nicht vorrangig um Meinungsäußerungen und Stellungnahmen geht. Es kommt auch nicht darauf an, Recht zu behalten, sich zu behaupten oder etwa vermeintliche ›Gegner‹ mundtot zu machen. — Gewalt entsteht, wo Worte versagen, wenn nicht gesagt und verstanden werden kann, was einem wirklich am Herzen liegt.

Es kommt viel mehr darauf an, im gemeinsamen Verstehen weiterzukommen, so daß sich die Diskurse anreichern und ihre Sukzession, also einen Fortschritt erreichen. Daher ist es so wichtig, gerade im Konflikt aus einem Dissens heraus wie der zu neuem Einvernehmen zu finden. Erst das macht uns zu mündigen Zeitgenossen, wenn wir auch über die eigene Stellungnahme noch frei verfügen können. — Zu Philosophieren bedeutet, Widersprüche und Ambivalenzen nicht schleunigst aufzulösen, weil sie anstrengend sind. Vielmehr gilt es, das Denken selbst in der Schwebe zu halten. Der Weg ist das Ziel, gerade auch beim Philosophieren.

Es gilt, nicht nur die üblichen Standpunkte zu vertreten, sondern neue und gänzlich unbekannte Perspektiven zu erproben. Daher ist der Positionswechsel von so eminenter Bedeutung. Genau das ist ›Bildung‹, den Standort der Betrachtung wechseln, um eine Stellungnahme ggf. auch aus einer beliebigen anderen Perspektive vornehmen, kommentieren und beurteilen zu können.

Verstehen ist Erfahrungssache

Im Philosophischen Café kommt die Philosophie wieder zurück auf den Marktplatz, wo Sokrates seine Dispute führte, immer auf der Suche nach einer Philosophie, die es besser aufnehmen kann mit der Wirklichkeit. In den Dialogen und Diskursen der Philosophischen Ambulanz soll es darum gehen, in gemeinsamen Gedankengängen die besseren, höheren und tieferen Einsichten zu gewinnen.

Verstehen ist Erfahrungssache, Verständigung ist eine Frage der Übung. Oft herrschen aber falsche Vorstellungen vor: Gemeinsames Verstehen entsteht im Dialog und in Diskursen, bei denen es um nicht vorrangig um Meinungsäußerungen und Stellungnahmen geht. Es kommt auch nicht darauf an, Recht zu behalten, sich zu behaupten oder etwa vermeintliche ›Gegner‹ mundtot zu machen. — Gewalt entsteht, wo Worte versagen, wenn nicht gesagt und verstanden werden kann, was einem wirklich am Herzen liegt. Es kommt vielmehr darauf an, im gemeinsamen Verstehen weiterzukommen, so daß sich die Diskurse anreichern und ihre Sukzession, also einen tatsächlichen Fortschritt im Verstehen erreichen.

Daher ist es so wichtig, gerade im Konflikt aus einem Dissens heraus wieder zu neuem Einvernehmen zu finden. Erst das macht uns zu mündigen Zeitgenossen, wenn wir auch über die eigene Stellungnahme noch frei verfügen können. — Zu Philosophieren bedeutet, Widersprüche und Ambivalenzen nicht schleunigst aufzulösen, weil sie anstrengend sind. Vielmehr gilt es, das Denken selbst in der Schwebe zu halten. Der Weg ist das Ziel, gerade auch beim Philosophieren.

Es gilt, nicht nur die üblichen Standpunkte zu vertreten, sondern neue und gänzlich unbekannte Perspektiven zu erproben. Daher ist der Positionswechsel von so eminenter Bedeutung. Genau das ist ›Bildung‹, den Standort der Betrachtung wechseln, um eine Stellungnahme ggf. auch aus einer beliebigen anderen Perspektive vornehmen, kommentieren und beurteilen zu können.

Aufmerksamkeit ist eine begrenzte Ressource. Wir müssen selbst entscheiden, wann wir etwas auf sich beruhen lassen, für welche Themen wir offen sind, und wofür wir uns wirklich brennend interessieren. Die Zunahme an Informationen ist dabei von erheblicher Bedeutung, denn sie führt gegenwärtig ganz offenbar zu Überforderungen. Alles könnte man wissen, aber jedes Wissen ist eigentlich unsicherer denn je.

-

Anthropologie, Ausnahmezustand, Corona, Diskurs, Ethik, Götter und Gefühle, Identität und Individualismus, Ironie, Melancholie, Moderne, Moral, Professionalität, Religion, Technikethik, Urbanisierung der Seele, Utopie, Wissenschaftlichkeit, Zeitgeist, Zivilisation

Philosophische Ambulanz

Philosophische Ambulanz

WS 2020 | freitags | 12:00-13:30 Uhr | Raum: online

Beginn: 6. Nov. 2020 | Ende: 19. Febr. 2020

Anmeldung beim House of Competence

Zum Kommentar als PDF

Ferdinand Bart: Der Zauberlehrling, (1882). Zeichnung aus dem Buch Goethe’s Werke, 1882. — Quelle: Public Domain via Wikimedia Und sie laufen! Naß und nässer

Wird’s im Saal und auf den Stufen.

Welch entsetzliches Gewässer!

Herr und Meister! hör mich rufen! —

Ach, da kommt der Meister!

Herr, die Not ist groß!

Die ich rief, die Geister,

Werd ich nun nicht los.

»In die Ecke,

Besen! Besen!

Seid’s gewesen.

Denn als Geister

Ruft euch nur, zu seinem Zwecke,

Erst hervor der alte Meister.(Goethe: Der Zauberlehrling)

In der Philosophischen Ambulanz kommt die Philosophie wieder zurück auf den Marktplatz, wo Sokrates seine Dispute führte, immer auf der Suche nach einer Philosophie, die es besser aufnehmen kann mit der Wirklichkeit. In den Dialogen und Diskursen der Philosophischen Ambulanz soll es darum gehen, in gemeinsamen Gedankengängen die besseren, höheren und tieferen Einsichten zu gewinnen.

Verstehen ist Erfahrungssache, Verständigung ist eine Frage der Übung. Oft herrschen aber falsche Vorstellungen vor: Gemeinsames Verstehen entsteht im Dialog und in Diskursen, bei denen es nicht vorrangig um Meinungsäußerungen und Stellungnahmen geht. Es kommt auch nicht darauf an, Recht zu behalten, sich zu behaupten oder etwa vermeintliche ›Gegner‹ mundtot zu machen. — Gewalt entsteht, wo Worte versagen, wenn nicht gesagt und verstanden werden kann, was einem wirklich am Herzen liegt.

Es kommt viel mehr darauf an, im gemeinsamen Verstehen weiterzukommen, so daß sich die Diskurse anreichern und ihre Sukzession, also einen Fortschritt erreichen. Daher ist es so wichtig, gerade im Konflikt aus einem Dissens heraus wie der zu neuem Einvernehmen zu finden. Erst das macht uns zu mündigen Zeitgenossen, wenn wir auch über die eigene Stellungnahme noch frei verfügen können. — Zu Philosophieren bedeutet, Widersprüche und Ambivalenzen nicht schleunigst aufzulösen, weil sie anstrengend sind. Vielmehr gilt es, das Denken selbst in der Schwebe zu halten. Der Weg ist das Ziel, gerade auch beim Philosophieren.

Es gilt, nicht nur die üblichen Standpunkte zu vertreten, sondern neue und gänzlich unbekannte Perspektiven zu erproben. Daher ist der Positionswechsel von so eminenter Bedeutung. Genau das ist ›Bildung‹, den Standort der Betrachtung wechseln, um eine Stellungnahme ggf. auch aus einer beliebigen anderen Perspektive vornehmen, kommentieren und beurteilen zu können.

Verstehen ist Erfahrungssache

Im Philosophischen Café kommt die Philosophie wieder zurück auf den Marktplatz, wo Sokrates seine Dispute führte, immer auf der Suche nach einer Philosophie, die es besser aufnehmen kann mit der Wirklichkeit. In den Dialogen und Diskursen der Philosophischen Ambulanz soll es darum gehen, in gemeinsamen Gedankengängen die besseren, höheren und tieferen Einsichten zu gewinnen.

Verstehen ist Erfahrungssache, Verständigung ist eine Frage der Übung. Oft herrschen aber falsche Vorstellungen vor: Gemeinsames Verstehen entsteht im Dialog und in Diskursen, bei denen es um nicht vorrangig um Meinungsäußerungen und Stellungnahmen geht. Es kommt auch nicht darauf an, Recht zu behalten, sich zu behaupten oder etwa vermeintliche ›Gegner‹ mundtot zu machen. — Gewalt entsteht, wo Worte versagen, wenn nicht gesagt und verstanden werden kann, was einem wirklich am Herzen liegt. Es kommt vielmehr darauf an, im gemeinsamen Verstehen weiterzukommen, so daß sich die Diskurse anreichern und ihre Sukzession, also einen tatsächlichen Fortschritt im Verstehen erreichen.

Daher ist es so wichtig, gerade im Konflikt aus einem Dissens heraus wieder zu neuem Einvernehmen zu finden. Erst das macht uns zu mündigen Zeitgenossen, wenn wir auch über die eigene Stellungnahme noch frei verfügen können. — Zu Philosophieren bedeutet, Widersprüche und Ambivalenzen nicht schleunigst aufzulösen, weil sie anstrengend sind. Vielmehr gilt es, das Denken selbst in der Schwebe zu halten. Der Weg ist das Ziel, gerade auch beim Philosophieren.

Es gilt, nicht nur die üblichen Standpunkte zu vertreten, sondern neue und gänzlich unbekannte Perspektiven zu erproben. Daher ist der Positionswechsel von so eminenter Bedeutung. Genau das ist ›Bildung‹, den Standort der Betrachtung wechseln, um eine Stellungnahme ggf. auch aus einer beliebigen anderen Perspektive vornehmen, kommentieren und beurteilen zu können.

Aufmerksamkeit ist eine begrenzte Ressource. Wir müssen selbst entscheiden, wann wir etwas auf sich beruhen lassen, für welche Themen wir offen sind, und wofür wir uns wirklich brennend interessieren. Die Zunahme an Informationen ist dabei von erheblicher Bedeutung, denn sie führt gegenwärtig ganz offenbar zu Überforderungen. Alles könnte man wissen, aber jedes Wissen ist eigentlich unsicherer denn je.

-

Diskurs, Götter und Gefühle, Identität und Individualismus, Ironie, Moderne, Technikethik, Theorien der Kultur, Utopie, Wissenschaftlichkeit, Zivilisation

Technikethik

Technische Entwicklungen kontrovers reflektieren

Kolloquium

WS 2020 | donnerstags | 14:00–15:30 | Online

Beginn: 2. Okt. 2020 | Ende: 18. Febr. 2021Anmeldung beim House of Competence

Zum Kommentar als PDF

Von Verantwortung ist immer wieder die Rede. Ja, sie ist vakant und der Lauf der Welt ist alles andere als vertrauenserweckend. Der gute Wille allein genügt nicht. Zu unterscheiden sind mindestens das Subjekt der Verantwortung, der Verantwortungsbereich und die Verantwortungsinstanz, (ehedem Gott und jetzt?).

Es gilt näher hinzusehen, wenn wir Fragen der Verantwortung angehen wollen, denn der Begriff ist mehrdimensional. Der Karlsruher Technikphilosoph Günter Ropohl hat das Ganze auf eine Formel mit sieben Variablen gebracht: Wer verantwortet was, wofür, weswegen, wovor, wann, wie? Wir müssen doch nicht alles machen, was wir können. Wie weit geht ihre (persönliche) Verantwortung wirklich?

Dieses Kolloquium soll Fragen der Technikethik praktisch erfahrbar machen. Das wird anhand von Fallstudien aus ihren eigenen zukünftigen Berufsfeldern geschehen, die sich aus unterschiedlichen Perspektiven diskutieren lassen. Dabei kommt es weniger auf das Ergebnis an, sondern auf die Qualität und den Austausch der vorgebrachten Argumente.

Betreiben wir also Technikethik ganz konkret. Nehmen wir uns reale Situationen vor: seien es der Abgasskandal, Stellungnahmen zum Einsatz von Genmanipulation, der Einsturz der Brücke in Genua, Unfälle im Rahmen von Fahrten mit autonomen Pkw — oder was immer Sie umtreibt. Tun wir so, als wären wir unmittelbar dabei und hätten etwas zu sagen. Inszenieren wir die Kontroversen, in denen Techniklinien gestaltet werden, um sie am eigenen Leib zu

erfahren. Die Veranstaltung soll Ihnen dazu dienen, Erfahrungen zu machen, die später womöglich auf Sie zukommen. Es ist dann fast wie ein Privileg, sich später daran zurückerinnern zu können, so etwas Ähnliches schon einmal durchgespielt zu haben.Nein, wir müssen es nicht.

Aber?

Aber wir werden es machen.

Und weshalb?

Weil wir nicht ertragen, wenn der kleinste Zweifel bleibt,

ob wir es wirklich können.(Hans Blumenberg)

Dirck van Baburen: Prometheus wird von Vulkan angekettet (1623). — Quelle: Public Domain via Wikimedia. — Prometheus, der Gott des Fortschritts, wird auf Geheiß des Zeus, unter Aufsicht des Götterboten Hermes, vom Gott der Technik Vulkan an einen Felsen im Kaukasus geschmiedet. Sein Vergehen: Er hat aus Menschenliebe die Technik zu den Menschen gebracht. Diese sollten darauf den Fortschritt einige Jahrtausende nicht mehr zu Gesicht bekommen. Die Zeiten sind vorbei, als Ingenieure und Ingenieurinnen fast jede weitere Verantwortung noch zurückwiesen mit den Worten, sie würden die Technik nur herstellen, seien aber nicht verantwortlich dafür, was daraus würde. — Aber machen wir uns nichts vor, Versuche, den technischen Fortschritt auf ›bessere‹ Bahnen zu lenken, gab es viele. Unvergessen ist das Wort von Ulrich Beck: Die Ethik spielt im Modell der verselbständigten Wissenschaften die Rolle einer Fahrradbremse am Intercontinental Flugzeug.

Forderungen nach Ethik, Verantwortung, Technikfolgenabschätzung, nachhaltigem Wachstum und Kilmaschutz werden tagtäglich erhoben und sind nicht unproblematisch, denn es ist auch Überforderung im Spiel. Wofür sind wir als Einzelne verantwortlich und wie soll denn die Gesamtverantwortung wahrgenommen werden? Allmählich wird es Zeit. Wer gibt die Technikziele vor oder generieren sie sich selbst?

Was viele Verschwörungstheorien noch unterstellen: Es gibt sie nicht, die Schaltzentralen der Macht, in denen die Ziele des Fortschritts vorgegeben, der Kurs eingestellt und die Entwicklungen koordiniert werden. Zweifelsohne spielen Technik und Wirtschaft eine große Rolle, aber auch Politik und Kultur.

Der blaue Planet ist zur Anthroposphäre geworden. Inzwischen wurde bereits ein neues Erdzeitalter ausgerufen, das Anthropozän. Die Zivilisation ist nunmehr alles entscheidend für das Schicksal des ganzen Planeten und die Zukunft der Menschheit. Die Erde ist zum Raumschiff geworden. Wir rasen durch einen lebensfeindlichen Raum, hinter uns eine erst kurze Episode der Zivilisation und vor uns eine Zukunft, die mit sich selbst auf Kollisionskurs geht.

Wenn es sie denn gäbe, die Kommando–Brücke, in der die Navigation vorgenommen wird, wenn wir dorthinein gelangen könnten, es wäre der Schock unseres Lebens. Denn die Pilotenkanzel ist leer, alles steht auf Autopilot und niemand wäre in der Lage, den Flug ›von Hand‹ zu steuern. Dabei ist das Ganze keineswegs nur eine Frage der Technik, sondern auch eine von Politik, Wirtschaft, Recht, Kultur, Wissenschaft und vielem anderen mehr.

Jan Cossiers: Carrying Fire (ca. 1630). Prometheus stiehlt das Feuer aus der Werkstatt des Vulkan. Es ist nicht das Herdfeuer, das hatten die Menschen schon sehr lang. Es ist das Metallurgenfeuer, womit die Bronzezeit begann und

dann auch die Zivilisation. — Quelle: Public Domain via Wikimedia.Daher genügt es längst nicht mehr, einfach nur ›gute‹ Technik zu machen, Probleme pragmatisch zu lösen, im Sinne des ›state of the art‹ zu entwickeln, Normen und Vorschriften einzuhalten usw. usf. — Darüber hinaus stellt sich vor allem auch die Frage, wie weit denn die persönliche Verantwortung reichen soll. Es ist nicht allein die Technik, die den Fortschritt bestimmt, es sind viele verschiedenen Faktoren, die eine Rolle spielen. — Die Rollen im Mythos vom Prometheus, der den technischen Fortschritt zur Darstellung bringt, lassen die Zusammenhänge erahnen.

Da ist der Menschenfreund Prometheus, der mit besten Absichten die Entwicklung anfacht, aber eigentlich nicht sehr glücklich agiert. Da ist Vulkan, der Techniker, der alles tut, was ihm aufgetragen wird. Er murrt zwar, als er den geschätzten Kollegen anketten soll, aber er tut es. Da ist Zeus, der ein ambivalentes Verhältnis zur Menschheit hat und daher hin und hergerissen ist über das Prometheus–Projekt. Da ist Athene, die Göttin der Weisheit, die den neuen Zivilisationsmenschen eine Seele einhaucht. Sie spendet auch die Wissenschaft und die Vernunft. Außerdem ist da noch Pandora, die mit allen Gaben Beschenkte, die die Gaben der abdankenden Götter zu den Menschen bringt, aber eben auch die damit verbundenen Übel. Und da ist noch Epimetheus, ein Melancholiker, der sich in Pandora verliebt. — Das dürfte genügen, die verschiedenen Seiten und Interessen zu charakterisieren, die dafür sorgen, daß der Fortschritt eben einen bestimmten Gang nimmt.

Als der Münchener Soziologie Ulrich Beck im Jahre 1958 den Eintritt in die Risikogesellschaft diagnostizierte, sah er den technisch–ökonomischen Fortschritt überlagert von immer größeren, ungeplanten Nebenfolgen, grenzüberschreitenden Umweltproblemen und globalen Folgen Es gibt inzwischen einen Grad an Komplexität, der sich nicht mehr steuern oder gar beherrschen läßt. Eigentlich müßten alle unsere Innovationen unterhalb dieser Schwelle bleiben, aber das Gegenteil ist der Fall. Also wofür sind Techniker, Ingenieure und Ingenieurinnen wirklich verantwortlich? Welcher Teil der Verantwortung fällt anderen zu?

Harry Bates: Akt (1891). Auf Geheiß des Zeus wurde von Vulkan eine Frau erschaffen, mit allen Gaben der Götter ausgestattet und von Hermes zu den Menschen gebracht. Sie brachte jedoch nicht nur die Fähigkeiten der Götter, sondern auch die damit verbundenen Übel auf die Erde. — Quelle: Public Domain via Wikimedia. Es ist keine unproblematische Entwicklung, daß in den letzten Jahrzehnten immer mehr Verantwortung auf Einzelne übertragen wurde, während die Gesamtverantwortung sich immer weiter verflüchtigt. Wer verantwortlich sein soll, muß gestalten, muß auch anders entscheiden können, erst dann kann Verantwortung zugeschrieben werden. — Insofern ist der Anspruch auf Ethik und Moral das eine, wie damit ganz praktisch umgegangen werden kann, ist das andere. Sich verantwortlich zu fühlen für Verhältnisse, die nicht in der eigenen Macht stehen, ist daher nicht unproblematisch. Wer Verantwortung übernimmt, muß ›Nein sagen‹ können oder ›So nicht!‹.

In diesem Seminar sollen solche Konflikte in Wertfragen, Zielkonflikten und der moralischen Integrität durchgespielt werden. Das geschieht anhand von Beispielen einschlägiger Dilemma–Situationen. Mitunter sind die Rahmenbedingungen schon problematisch, etwa wenn es gilt, unter den Bedingungen schlechter Kommunikationsverhältnisse und aus Sorge um die eigene Reputation fachlich kompetent und moralisch integer zu handeln. Dazu bedarf es einiger Erfahrungen, die genauso wichtig sind wie das ganze technische Know–how.

Dazu hat der Konstanzer Philosoph und Wissenschaftstheoretiker Jürgen Mittelstraß eine hilfreiche Unterscheidung geprägt: Zum technischen Verfügungswissen gehört auch ein ebenso wichtiges Orientierungswissen. Das eine sagt uns wie, das andere aber wozu. — Mitunter geraten aber das Wie und das Wozu in Widersprüche. Die Technikgeschichte ist voll solcher Beispiele, wo erst sehr viel später sich Nebenfolgen mit kolossalen Wirkungen zeigen, bis sie endlich wahrgenommen und thematisiert werden.

Und natürlich stellt sich immer wieder die Frage, ob es nicht doch eine ›bessere‹ Technik gibt, eine, die von vornherein weniger Nebenfolgen hat. Technikutopien sind daher eine wichtige Orientierungshilfe, vor allem dann, wenn kritisch damit umgegangen wird. Wesentlich ist es, die verschiedenen Aspekte erörtern zu können und nicht zuletzt, andere zu überzeugen. Dazu ist kritisches Denken erforderlich. Daher geht es um die ethische, politische, ökonomische und ökologische Verantwortung im Ingenieurwesen. Erst das macht ›gute‹ Technik möglich, ein ›gutes‹ Gewissen und nicht zuletzt gute Professionalität.

Bandicoot Robot: Converting manhole to robohole (2018). — Quelle: Public Domain via Wikimedia. [gview file=”Nennen-Technikethik-WS20.pdf” save=”1″]

-

Anthropologie, Diskurs, Ethik, Götter und Gefühle, Identität und Individualismus, Ironie, Kunst, Künstler, Lehramt, Lehre, Leib, Melancholie, Moderne, Moral, Motive der Mythen, Platon, Politik, Professionalität, Psyche, Religion, Schönheit, Schuld, Schule, Seele, Technikethik, Theographien, Theorien der Kultur, Urbanisierung der Seele, Utopie, Vorlesung, Wahrheit, Wissenschaftlichkeit, Zeitgeist, Zivilisation

Vorlesungen und Seminare

-

Anthropologie, Corona-Politik, Diskurs, Ethik, Moderne, Technikethik, Utopie, Wissenschaftlichkeit, Zeitgeist, Zivilisation

Energie und Ethik

Leitbilder im philosophischen Diskurs

Rio de Janeiro, Berlin, Kioto und Buenos Aires — weitere Konferenzen der UNO werden hinzukommen in dem Bemühen um international verbindliche Vereinbarungen zum Schutz der Erdatmosphäre. Die Verbrennung fossiler Energieträger wie Kohle, Gas oder Öl im derzeitigen Umfang führt zu erhöhten Konzentrationen von Kohlendioxid in der Atmosphäre, wodurch aller Voraussicht nach das Klima der Erde entscheidend verändert wird. Als Folge erwarten die meisten Experten eine Temperaturerhöhung und damit die Ausdehnung von Trockengebieten, eine Erhöhung des Meeresspiegels sowie die Zunahme von Wirbelstürmen, Überschwemmungen und extremen Wetterlagen. Um die damit einhergehenden Folgen abzumildern, versucht die internationale Staatengemeinschaft, Reduktionsziele für CO2 festzulegen. So hat sich beispielsweise Deutschland verpflichtet, 25% bei der CO2 –Emission bis zum Jahre 2005 einzusparen. Allerdings sind diese Maßnahmen nicht unumstritten, denn die Simulationen der zukünftigen Klimaentwicklung geben immer noch hinreichend Raum für Interpretation und Spekulation.

Heinz–Ulrich Nennen, Georg Hörning (Hrsg.): Energie und Ethik. Leitbilder im philosophischen Diskurs. Campus-Verlag, Frankfurt am Main 1999. Auch natürliche Klimaschwankungen sind erheblich. Eiszeiten, Zwischeneiszeiten, Wärme– und Kälteperioden, mitunter ausgelöst durch Meteoriteneinschlag, sind immer wieder zu verzeichnen gewesen. Diesen Katastrophen sind ganze Kulturen zum Opfer gefallen, allerdings sind sie ohne das Hinzutun des Menschen eingetreten. Die Möglichkeit einer anthropogenen globalen Klimaänderung ist dagegen ein absolutes Novum in der Erdgeschichte. Mittlerweile befassen sich Versicherungsunternehmen in wohlverstandenem Eigeninteresse verstärkt mit Maßnahmen zur Vorsorge.

Selbst wenn die Weltklimamodelle auf absehbare Zeit keine dezidierten Vorhersagen erlauben sollten, so wäre es auch aus anderen Gründen sinnvoll, nach Wegen zu suchen, den Einsatz fossiler Energie zu begrenzen. Im Gegenteil, es wäre begründungspflichtig, den bisherigen Einsatz dieser Energien im gewohnten Umfang beizubehalten, obwohl Alternativen zur Verfügung stehen. Konkret stellt sich damit die Frage globaler Umweltveränderungen als Herausforderung an das Gestaltungsvermögen vor Ort. Die Motive sind vielfältiger Natur, sie reichen von der Sorge um den Verlust an Lebensqualität bis hin zu wirtschaftlichen, sozialen und entwicklungspolitischen Anliegen.

Das Problem

Es sind nicht lediglich Fragen der Technik angesprochen, wenn es um die Gestaltung zukünftiger Energiesysteme geht. Das wird besonders dort deutlich, wo unterschiedliche Verständnisse von Verzicht aufeinander treffen. Allein die Differenzierung, ob es sich um ein Verzichten müssen oder um ein Verzichten können handelt, ist bezeichnend für die Ebene auf der sich der Energie–Diskurs bewegt. Welche Technik, welches Verhalten und welcher Zukunftsentwurf sind maßgeblich für die Gestaltung der künftigen Energieversorgung? Diese Aspekte von Technikfolgenbewertung lassen sich in Leitbildern verdichten, mit denen sich auch Generationen voneinander abgrenzen.

Unterschiedliche Leitbilder miteinander in den Diskurs zu bringen, war Aufgabe des hier dokumentierten Prozesses. Es galt zu beurteilen, welches von vier exemplarischen Szenarien einer zukünftigen Energieversorgung und –nutzung zu empfehlen sei. Dabei werden unmittelbar Fragen der Ethik aufgeworfen, insbesondere dort, wo Grundrechte zur Disposition stehen könnten. Die Wahl einer der möglichen Strategien zur CO2 –Reduktion stellt eine Herausforderung an die demokratische Kultur dar, weil sich mit diesen Strategien unterschiedliche Lebensstile verbinden.

Diskurse zur Energiefrage sind Ausdruck tiefergehender gesellschaftlicher Konflikte: Verschiedene Entwürfe eines gelingenden Lebens oder einer erfolgreichen und erstrebenswerten Wirtschaftsweise stehen zur Debatte, gerade weil nicht lediglich Technologien der Stromerzeugung oder Nutzungstechniken, wie Kernenergie und 3–Liter–Auto, im Vordergrund stehen. Gesamtgesellschaftliche Konfliktlösungen lassen sich immer weniger aus der tagespolitisch motivierten Zusammenschau isolierter Perspektiven ableiten. Stattdessen ist eine Gesamtschau erforderlich, im Wechsel der Perspektiven verschiedene, auf konträren Leitbildern beruhende Optionen zu Energienachfrage und –versorgung zu eröffnen.

Die Bewertung der Optionen erfordert einerseits den philosophischen Diskurs sowie andererseits ein geeignetes Verfahren der Bürgerbeteiligung, wobei entscheidend ist, daß es um mehr geht, als um den isolierten Ausdruck partikularer Fachinteressen, wirtschaftlicher Folgen oder gesellschaftlicher Konsequenzen, sondern um den umfassenden Prozeß der Abwägung vor dem Hintergrund des gesamten Fragespektrums. Dazu sind ein fundiertes Aufarbeiten der Sachlage, die Darstellung realistischer Handlungsoptionen einschließlich der möglicherweise damit einhergehenden Konsequenzen sowie eine Reflexion der gesellschaftlich relevanten Bewertungskriterien aus der Sichtweise von Betroffenen erforderlich.

Immer häufiger werden auch Ethiker um Rat gefragt, wenn es um Fragen der Zukunftsgestaltung geht. Oftmals wird dabei unterstellt, seitens der philosophischen Ethik ließen sich unanzweifelbare und eindeutige Antworten, ›richtige‹ und ›allgemeingültige‹ Lösungs– und Bewertungsstrategien bei kontrovers diskutierten Sachverhalten für die verantwortliche und verantwortbare Entscheidungsvorbereitung geben. Dieser Erwartung kann nicht entsprochen werden: Ein solches philosophisches ›Machtwort‹ kann nicht die Aufgabe der philosophischen Ethik sein. Vor dem Hintergrund einer angespannten Welt, in der fundamentalistische Strömungen mit der Wissenschaft um das Monopol der Weltdeutung ringen, können weder Ethik noch Philosophie zu Garanten letztverbindlicher Handlungsmaximen und allgemeinverbindlicher Gesichtspunkte der Bewertung werden. Aufgabe der Philosophie kann es schon gar nicht sein, vorschnell Partei zu ergreifen. Sie kann Anregungen geben und auch advokatorisch provozierende Positionen vertreten — in der Hoffnung, neue Optionen und Perspektiven zu eröffnen.

[gview file=”https://nennen-online.de/wp-content/uploads/Nennen-Energie-und-Ethik.pdf” save=”1″]

-

Das Expertendilemma

Zur Rolle wissenschaftlicher Gutachter in der öffentlichen Meinungsbildung

Was ist im Spiel, wenn in der Politikberatung die Aussagen wissenschaftlicher Experten einander widersprechen? Diese Frage bewegt Politiker, die von der Wissenschaft Rat erwarten, sie beschäftigt viele Wissenschaftler selbst, die Öffentlichkeit zumal. Auseinandersetzungen um divergierende Expertengutachten sind häufig von der Hypothese geprägt, schwarze Schafe in der Wissenschaft würden die Beförderung eigener oder fremder Interessen über die strenge Norm des ausschließlichen Ringens um Wahrheit stellen. Wo es um die Technikfolgenforschung und –bewertung geht, stellen sich häufig gerade derartige Probleme. Daher hat die Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden–Württemberg den Diskurs ‘Expertendilemma’ angeregt.

[gview file=”Nennen-Garbe-Das-Expertendilemma.pdf” profile=”3″ save=”1″]

Heinz–Ulrich Nennen, Detlef Garbe (Hrsg.): Das Expertendilemma. Zur Rolle wissenschaftlicher Gutachter in der öffentlichen Meinungsbildung. Springer Verlag; Berlin, Heidelberg 1996. Der Begriff ‘Expertendilemma’ bezeichnet eine Situation, in der zu einem bestimmten Sachverhalt verschiedene Gutachten eingeholt worden sind, die zu divergierenden, oft widersprüchlichen Aussagen kommen. Vom ‘Expertendilemma erster Art’ wird dann gesprochen, wenn Widersprüche wissenschaftsintern auftreten. Das ‘Expertendilemma der zweiten Art’ zeigt sich dagegen an der Nahtstelle zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit bzw. Wissenschaft und Politik. Zum einen wird die Expertise in der politischen Praxis häufig als selektives Instrument benutzt, um bereits getroffene Entscheidungen nachträglich zu legitimieren, statt anstehende Entscheidungen darauf zu stützen. Zum anderen, was gravierender ist, hat sich die Praxis herausgebildet, daß der Politiker damit rechnen kann, zu jeder Sachfrage das gewünschte, als ‘wissenschaftlich’ bezeichnete Gutachten zu bekommen. — Diese Problematik ist bis dato, sowohl auf theoretischer wie praktischer Ebene, weder für die Wissenschaft(en) selbst, noch für Politik, Wirtschaft oder in den Augen der Öffentlichkeit adäquat beantwortet. Ziel war es daher, zunächst die von Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit wahrgenommenen Dilemmata offenzulegen, zu diskutieren und nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen in der Frage, ob die Anzweifelbarkeit von Gutachten, wie vielfach behauptet, gleichermaßen zu einem Autoritätsverlust der Wissenschaft führen muß.

Unstrittig scheint zu sein, daß damit ein Krisenphänomen angesprochen ist, von dem die in der Debatte um mögliche Entwicklungsziele und –wege begriffenen modernen Industriegesellschaften und damit entsprechende Weiterentwicklungen selbst betroffen sind. Zu den absehbaren Ergebnissen dieser Debatte ist zu zählen, daß auf der einen Seite den Wissenschaften im Verhältnis zur Öffentlichkeit ein mangelndes Eingehen auf spezifische Problemstellungen attestiert werden muß. Ebenso läßt sich auf der anderen Seite, bei politischen Entscheidungsträgern ebenso wie in der Öffentlichkeit, ein fehlender adäquater Umgang mit dem Eingeständnis des Nicht–Genau–Wissens der Experten feststellen. Somit sind Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit gleichermaßen gefordert. Insofern ist das ‘Expertendilemma’ weniger ein Dilemma der Experten, denn nicht diese, sondern ihre Klienten, die Entscheider, müssen aus der Fülle alternativer Optionen wählen und sich entscheiden.

Die Mehrdeutigkeit der wissenschaftlichen Expertise muß aber nicht notwendig ein Problem für die Entscheider sein — im Gegenteil. Sie könnte auch als Möglichkeit begriffen werden, weitere Kriterien und Wertgesichtspunkte in die Entscheidungsfindung einfließen zu lassen. Damit gewinnt insbesondere die Politik Entscheidungs– und Handlungsspielräume wieder zurück, und auch die Öffentlichkeit selbst erscheint als nicht zu unterschätzender Faktor in den gesellschaftlichen Diskursen bei der Bewertung der Optionen möglicher Entwicklungen.

[gview file=”Nennen-Das-Expertendilemma-Fazit1.pdf” profile=”3″ save=”1″]