Vorlesungen und Seminare

Die Sehnsucht nach der Sehnsucht

Nur wer die Sehnsucht kennt

Goethe Lotte Werther. Stadt– und Industriemuseum, Wetzlar 2014.—Quelle: 3StepsCrew, Giessen, Germany via Wikimedia, Lizenz: CC-BY-SA‑2.0.

Mit seinem Werther trifft Goethe das epochale Lebensgefühl junger Leute im Spannungsfeld zwischen der neuen Empfindsamkeit und einer überkommenen Moral, die eigentlich alles Persönliche im Keim erstickte. Dagegen gründete sich die seinerzeit als Lesesucht bezeichnete Suche nach den Motiven einer neuen Sehnsucht auf Individualität und auch auf Narzissmus. So entstand der neue Zeitgeist mit einem Hang zum sentimentalischen Charakter, der erst in der Romantik ganz zum Ausdruck kommen und auch seine Schattenseiten entwickeln sollte.

Das neu heranbrausende Zeitalter der Empfindsamkeit war selbstverständlich höchst umstritten, denn damit wurde ein ganz bedeutender Schub in der Psychogenese ausgelöst. Anstelle der stets so tugendhaft und alternativlos hingestellten Fügsamkeit, sich den Anforderungen eines überkommenen Konventionalismus klaglos zu überantworten, wurde nun der Ausdruck eines neuen Individualismus möglich, der Weltschmerz und Melancholie zum Ausdruck brachte und dabei bis zum Narzissmus führen konnte.—Die Figur des Werther war dabei der Prototyp eines neuen Zeitgenossen, der mit seiner unstillbaren Sehnsucht, seinem überbordendem Narzissmus und mit seiner Melancholie an der herrschenden Moral einfach scheitert.

Das war eine, wenn nicht die erste ›Jugendbewegung‹. Weitere Reaktionen in Kunst und Literatur ließen nicht auf sich warten. Massive Veränderungen im Selbstverständnis und im Selbstverhältnis gingen damit einher. Es kam zur Vorbildfunktion, zur Identifikation, zur Nachahmung der Hauptfigur und schließlich zum Werther–Kult mit einer Reihe von Suiziden oder Suizidversuchen.—Das war nicht nur ein Bruch mit der Tradition der Fremdbestimmung, sondern eine Demonstration des Anspruchs auf Individualität jenseits der herkömmlichen Moral. Und so wurde dann auch der Selbstmord dieses tragischen Helden nicht mehr als Sünde tabuisiert, sondern als ›Freytod‹ betrachtet, als Ausdruck einer individuellen Freiheit, sich gegen gesellschaftliche Zwänge zu behaupten, indem man sich dem Weiterleben ›entzieht‹.

Im Wilhelm Meister wird diese träumende Sehnsucht weiter zum Ausdruck gebracht, aber auch eine Naivität, die zustande kommt, wo Empathie ohne Theorie einfach nur auf eine neue Sehnsucht zielt, von der nicht inhaltlich gesagt werden kann, was denn nun die Sehnsucht dieser Sehnsucht sein soll:

Er verfiel in eine träumende Sehnsucht, und wie einstimmend mit

seinen Empfindungen war das Lied, das eben in dieser Stunde Mi-

gnon und der Harfner als ein unregelmäßiges Duett mit dem herz-

lichsten Ausdrucke sangen:Nur wer die Sehnsucht kennt,

Weiß, was ich leide!

Allein und abgetrennt

Von aller Freude,

Seh’ ich ans Firmament

Nach jener Seite.

Ach! der mich liebt und kennt,

Ist in der Weite.

Es schwindelt mir, es brennt

Mein Eingeweide.

Nur wer die Sehnsucht kennt,

Weiß, was ich leide!(Johann Wolfgang von Goethe: Wilhelm Meisters Lehrjahre.

In: Hamburger Ausgabe, Hamburg 1977ff. Bd. 7. S. 240f.)

So träumt dann Wilhelm Meister noch in träumender Sehnsucht, kommt aber aus dem Leiden am Leiden nicht heraus. Es bleibt bei der Sehnsucht nach dem, was der Sehnsucht wert ist. Und so geht Goethes Faust weit darüber hinaus: Er greift wirklich nach den Sternen und macht dabei diejenigen Welt– und Selbst–Erfahrungen, die dazu angetan sind, für sich selbst besser wahrnehmen zu können, was denn gewollt werden sollte.

Faust ist rastlos, unerfüllt, umtriebig und voller Sehnsucht nach einer Sehnsucht, deren Beweggründe ihm selbst aber unbekannt sind. Er täuscht sich darüber, was und wo denn nun das Land seiner Träume liegt, was das Ziel aller Sehsüchte sein soll.—Im Dialog mit der Sorge, die sehr melancholische Züge trägt, erläutert er die zunehmende Ruhe der Weisheit, die mit der Erfahrenheit einhergeht:

FAUST.

Ich bin nur durch die Welt gerannt;

Ein jed’ Gelüst ergriff ich bei den Haaren,

Was nicht genügte, ließ ich fahren,

Was mir entwischte, ließ ich ziehn.

Ich habe nur begehrt und nur vollbracht

Und abermals gewünscht und so mit Macht

Mein Leben durchgestürmt; erst groß und mächtig,

Nun aber geht es weise, geht bedächtig.

Der Erdenkreis ist mir genug bekannt,

Nach drüben ist die Aussicht uns verrannt;

Tor, wer dorthin die Augen blinzelnd richtet,

Sich über Wolken seinesgleichen dichtet!

Er stehe fest und sehe hier sich um;

Dem Tüchtigen ist diese Welt nicht stumm.

Was braucht er in die Ewigkeit zu schweifen!

Was er erkennt, läßt sich ergreifen.

Er wandle so den Erdentag entlang;

Wenn Geister spuken, geh’ er seinen Gang,

Im Weiterschreiten find’ er Qual und Glück,

Er, unbefriedigt jeden Augenblick!

SORGE.

Wen ich einmal mir besitze,Dem ist alle Welt nichts nütze;

Ewiges Düstre steigt herunter,

Sonne geht nicht auf noch unter,

Bei vollkommen äußern Sinnen

Wohnen Finsternisse drinnen,

Und er weiß von allen Schätzen

Sich nicht in Besitz zu setzen.

Glück und Unglück wird zur Grille,

Er verhungert in der Fülle; …(Johann Wolfgang von Goethe: Faust. Eine Tragödie. In: Hamburger Ausgabe

Hamburger Ausgabe, Hamburg 1977ff. Bd. 8. S. 344f.)

Faust muß in der Tat alles erst selbst in Erfahrung bringen und braucht dafür einen Teufelspakt mit dem genialen Mephisto, der das allumfassende Probieren und Studieren ihm erst möglich macht.—In der Faustwette geht es schließlich um die Lösung der Frage nach der Sehnsucht der Sehnsucht:

FAUST.

Werd’ ich zum Augenblicke sagen:

Verweile doch! du bist so schön!

Dann magst du mich in Fesseln schlagen,

Dann will ich gern zugrunde gehn!

Dann mag die Totenglocke schallen,

Dann bist du deines Dienstes frei,

Die Uhr mag stehn, der Zeiger fallen,

Es sei die Zeit für mich vorbei! (Ebd. S. 57.)

Derweil wirkt Mephisto stets so, als habe er das alles längst hinter sich und wüßte um das Wesen des Menschen, um Träume und Schäume. Dieser Dämon spricht wie ein Nihilist, der sich längst zum Zyniker gewandelt hat, und in der Tat ist Mephisto bar jeder Sehnsucht, so daß man sich fragen muß, woher er dann noch seine Energie nimmt.

Auszug aus: Heinz-Ulrich Nennen: Empathie. S. 148ff.

Psychodizee

Ernst Klimt: Pan tröstet Psyche. Privatbesitz.—Quelle: Public Domain via Wikimedia Commons.

Die Rechtfertigung der Gesellschaft und die Belastung des Einzelnen gehen Hand in Hand. Aber das Skandalon bleibt: Die Welt ist schlecht eingerichtet und ungerecht, vor allem, wo sie doch gar nicht mehr von einem Schöpfergott, sondern einzig und allein von Menschen zu verantworten ist. Die Theodizee ist zur Soziodizee geworden und auf diese folgt nun die Psychodizee. Auf die Anklage Gottes und dem Versuch seiner Rechtfertigung, folgte zunächst die Anklage der Gesellschaft und schlußendlich die Belastung der Psyche.—So kehrt die Hölle im Inneren wieder zurück, wir bereiten sie uns fürderhin selbst. Es ist, als habe sich seit Jahrhunderten kaum etwas wirklich verändert in den Tiefen unseres Selbst. Und so zeigt sich dann, warum die Angst vor dem Jüngsten Gericht und vor der Hölle bis in die Gegenwart hinein noch immer eine so große Rolle spielt.

Die alles entscheidenden Fragen werden inzwischen systematisch übergangen, etwa die, wer uns nach dem Tod Gottes noch unsere ›Sünden‹ vergibt, wenn und wo wir es selbst noch immer nicht können. Das wiederum bringt zunehmende Belastungen für die Psyche mit sich, worauf nun verstärkt mit dem Einsatz von Psychopharmaka reagiert wird. Es ist aber verheerend, über diese Höhen und Tiefen einfach hinwegzugehen, denn dann wird fast schon wie im Märchen auch noch die eigene Seele verkauft.—Wo die eigenen Gefühle systematisch manipuliert werden, dort fallen weitere Anpassungsleistungen bis hin zur Gewissenlosigkeit immer leichter. Ungehemmt kommt dann die für so viele Sparten obligatorische Skrupellosigkeit zum Zuge, als Aushängeschild einer negativen Identität, deren Ethos darin besteht, keines zu haben.

Es ist bestechend, wie Max Weber mit spekulativen Beschreibungen dieser Tendenzen seinerzeit schon die möglichen Varianten der weiteren Entwicklung einzukreisen verstand. Solche Vorhersagen über langfristige gesellschaftliche Entwicklungen sind sehr wohl möglich und haben nichts mit Prophetie zu tun. Nun hat sich Max Weber dabei auf Nietzsche gestützt, und wir dürften den beiden Denkern daher erscheinen, wie jene letzten Menschen, von denen im Zarathustra die Rede ist. Es ist die schlechteste aller möglichen Entwicklungsvarianten, mit denen nicht nur Nietzsche sondern auch Weber und Freud bereits rechneten.

Wir werden also dem ›letzten Menschen‹ tatsächlich immer ähnlicher? Eines ist jedenfalls gewiß, wir sind sehr viel näher dran, als es noch in der Epoche von Friedrich Nietzsche, Max Weber und Sigmund Freud möglich gewesen wäre. Manche der Fortschritte dürften daher in Wirklichkeit eher Rückschritte gewesen sein.—Was bei Weber das stählerne Gehäuse der Hörigkeit ausmacht, schildert Nietzsche als Zukunfts–Diagnose im Zarathustra und Freud sieht die Belastungsgrenzen der Psyche voraus.

Schlußendlich kommt es zum Zynismus und zur Borniertheit dieser ›letzten Menschen‹, die allen Ernstes von sich behaupten, das Glück erfunden zu haben, wohlgemerkt, nicht ge– sondern erfunden, und genauso sieht es dann auch aus, dieses Glück in aller geistigen Bescheidenheit: »Wir haben das Glück erfunden«—sagen die letzten Menschen und blinzeln, heißt es in Zarathustras Vorrede.

Körper, Psyche, Seele und Geist, alles scheint aufs bequemste zurecht gerückt worden zu sein. Und man möchte glauben, alles sei dasselbe. Da wird dann die Psyche zum störenden Beiwerk, um von Seele und Geist ganz zu schweigen. Wir sind eine rein technisch unverschämt erfolgreiche Spezies von Raubaffen, die inzwischen nur noch das Körperliche gelten lassen. Woher soll da noch der Geist kommen?—Nietzsche rechnet mit dem Zeitgeist der Moderne ab.

Die ungeheuerliche Prophetie ist längst zum Klassiker geworden, so daß eine jede Zeit, die spät geworden ist, ihr Spiegel– und Zerrbild darin wiederfinden kann:

Man hat sein Lüstchen für den Tag und sein Lüstchen für die Nacht:

aber man ehrt die Gesundheit.

»Wir haben das Glück erfunden«—sagen die letzten Menschen und blinzeln.

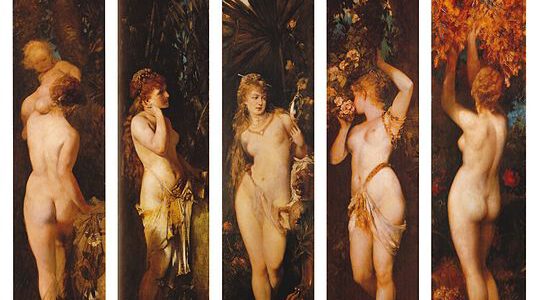

Empathie

Hans Makart: Die fünf Sinne. Hören, Sehen, Riechen, Schmecken. Österreichische Galerie Belvedere, Wien.

Wer sich mit Äußerlichkeiten zufrieden gibt und glaubt, auf dieser Grundlage bereits umfassende Urteile abgeben zu können, wird nur angepaßtes Denkens zelebrieren. Da ist dieser Hang, sich nie und nimmer persönlich auf die Sachen selbst einzulassen. Es scheint, als würde man bereits ahnen, daß viele Gefahren damit einhergehen, wollte man dem Anspruch auf persönliche Urteile tatsächlich gerecht werden. Aber nichts dergleichen findet wirklich statt: Das Denken wird nicht aufgeschlossen, sondern, noch ehe es überhaupt in Gang gekommen ist, sofort wieder stillgestellt und auf Üblichkeiten fixiert. Eigenes Denken, Aufmerksamkeit, Empathie,—alles was mit hohem, höherem oder höchstem Anspruch daherkommt, ist dann nur noch Attitüde.

Die Kunst, sich des eigenen Verstandes zu bedienen, kommt in der Regel nicht einmal im Ansatz zur Anwendung. In den herrschenden Diskursen geht es zumeist nur darum, sich gemeinschaftlich zu erregen, sich an Feindbildern zu orientieren, vor allem an jenen, die ganz gefährlich anders sind. Aber die eigentlichen Gefahren kommen gar nicht von außen, sondern von innen. Es sind Ängste im Spiel, die sich vor den unendlichen Weiten, vor den Unberechenbarkeiten und Ungewißheiten in der eigenen Psyche herrühren. Der Ungrund wird sehr wohl gespürt und geahnt, daß es gar keine Gewißheiten sind, von denen wir getragen werden.—Wer sich wirklich auf das offene Denken einläßt, wird sich selbst überzeugen, überraschen, ja sogar überholen, wird immer weniger Parteigänger, wird sich stattdessen auf die Ängste im eigenen Inneren einlassen müssen.

[gview file=„Nennen-Empathie.pdf” save=„1”]

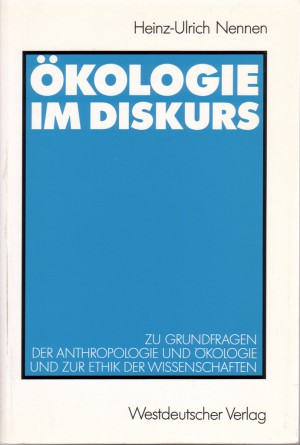

Ökologie im Diskurs

Ökologie im Diskurs.

Studien zu Grundfragen der Anthropologie, Ökologie und zur Ethik der Wissenschaften

Drei mögliche Begründungsebenen lassen sich unterscheiden, auf die sich Motive für Naturschutz zurückführen lassen: naturwissenschaftliche–, ästhetische– und ethische Begründungen. Diese drei möglichen Perspektiven werden allerdings, anders als zu erwarten wäre, weder gleichberechtigt noch gleichrangig angenommen; es läßt sich ein Hang zur ersteren, der naturwissenschaftlichen Argumentation beobachten, wenn Motive fur Naturschutz begründet werden sollen. Gleichfalls ist eine gewisse Scheu vor ästhetischen oder ethischen Kriterien zu beobachten; letztere verkümmern geradezu, wenn ihnen aus Gründen, die wir prüfen wollen, allenfalls noch der Status von Hilfsargumenten eingeräumt wird.

In der Tat sind diese drei Begründungsebenen nicht gleichrangig. Die allein mit ästhetischen und ethischen Sätzen formulierbaren Kriterien qualitativer Natur sind, sofern sie tatsächlich qualitative Momente ausformuliere, immer schon dem naturwissenschaftlichen und quantifizierenden Zugriff entzogen; sie sind nicht gleichrangig, weil sie auf verschiedenen Erkenntnisebenen operieren, aber sie sind gleichberechtigt.—Begründungen, warum etwa ein Baum, eine Tierart, eine bestimmte Landschaft oder z.B. die Wälder des Amazonas zu schützen seien, lassen sich beispielhaft für alle drei Ebenen angeben: Weil der Baum z.B. Sauerstoff produziere oder weil Abholzen der Amazonas–Wälder das globale Klima gefährde, weil der Baum und seine charakteristische Landschaft dem Menschen Erlebnisse äußerer und innerer Erfahrung ermögliche, die unwiederbringlich verloren wären, und schließlich, weil es dem Menschen nicht erlaubt sei ohne Not zu töten, weil jedes Lebewesen ein allein durch seine Existenz verbrieftes Recht auf artgerechtes Leben habe und weil im Falle der Zerstörung der Amazonaswälder den dort lebenden Indianern die Existenzgrundlage genommen wäre.

Charakteristisch für die naturwissenschaftlich orientierte Begründungsebene sind Argumente, die einen bestimmten Zweck als notwendig voraussetzen (Vordersatz) und dann im Rahmen einer Wenn–dann–Folge die Gefährdung oder mögliche Zerstörung eines als zweckrational anerkannten lebensnotwendigen Zusammenhangs begründen (Schlußsatz). Ein derartiges Argumentationsmuster insistiert stets auf die zwingende Notwendigkeit unerwünschter Folgen. Weitaus schwieriger lassen sich Begründungszusammenhänge unter ästhetischen oder ethischen Gesichtspunkten gestalten, wenn erwartet wird, sie sollten ebenfalls Schlußfolgerungen ermöglichen, die zwingend notwendig sind. Es kann aber von Sinnzusammenhängen gerade nicht ohne weiteres erwartet werden, daß sie zweckrationale Schlußsätze begründen, dazu sind sie nicht prädestiniert, denn sinnhafte und sinnvolle Argumente werden mitunter gerade durch ein Relativieren von Zwecken erst möglich.

An der Notwendigkeit ökologischer Fragestellungen in den Naturwissenschaften scheint niemand mehr ernsthaft zweifeln zu wollen, es kommt nunmehr darauf an, auch die Geisteswissenschaften mit einzubeziehen. Was angesichts anthropologischer Fragestellungen gelang, muß auch in der Ökologie gelingen; notwendig ist der multidisziplinäre Diskurs der Ökologie, wobei die Zahl der hier zu beteiligenden Wissenschaften allerdings bedeutend großer wäre. Dabei muß es den einzelnen Disziplinen zunächst im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeit selbst überlassen bleiben, ihre je eigenen Kriterien zur Bestimmung des Ökologischen zu entwickeln. Im Vorfeld der Diskurse muß die Möglichkeit zur Selbstbestimmung gewährleistet sein, Übergriffe oder vorschnelle Verbindungen sind abzulehnen; eine Begrenzung dessen was Ökologie ist, kann nur in Abhängigkeit von der jeweiligen Fragestellung, also von Fall zu Fall ratsam sein, im Grunde aber ist dieser Diskurs als multidisziplinärer offener denn je. Wenn zudem noch ökologische Disziplinen den Menschen mit einbeziehen sollen, und sie werden nicht umhin können dieses zu tun, so treten neben die Kriterien der physischen Natur zusätzlich solche der psychischen–.

Zur psychischen Natur des Menschen gehört die Möglichkeit ästhetischer Erfahrung, eine Fähigkeit, die unter bestimmten Umständen auftritt, die unter den Erschwernissen entfremdeter Lebensverhältnisse die personale Integration durch das Erleben von Ganzheits–Erfahrungen gewährleisten kann. So wie das Individuum seinerseits seine Entstehung einem bestimmten historischen und topographischen Ort verdankt, so ist auch die Wahrnehmung des Naturschönen ihrerseits an Voraussetzungen gebunden, die bedingt erfüllt sein müssen, bevor eine Landschaft in Absehung vom Zweck als schön empfunden werden kann…

[gview file=„https://nennen-online.de/wp-content/uploads/Nennen-Oekologie-im-Diskurs.pdf” save=„1”]

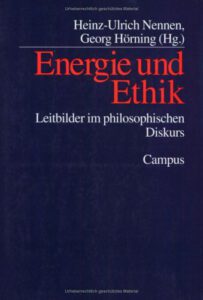

Energie und Ethik

Leitbilder im philosophischen Diskurs

Rio de Janeiro, Berlin, Kioto und Buenos Aires—weitere Konferenzen der UNO werden hinzukommen in dem Bemühen um international verbindliche Vereinbarungen zum Schutz der Erdatmosphäre. Die Verbrennung fossiler Energieträger wie Kohle, Gas oder Öl im derzeitigen Umfang führt zu erhöhten Konzentrationen von Kohlendioxid in der Atmosphäre, wodurch aller Voraussicht nach das Klima der Erde entscheidend verändert wird. Als Folge erwarten die meisten Experten eine Temperaturerhöhung und damit die Ausdehnung von Trockengebieten, eine Erhöhung des Meeresspiegels sowie die Zunahme von Wirbelstürmen, Überschwemmungen und extremen Wetterlagen. Um die damit einhergehenden Folgen abzumildern, versucht die internationale Staatengemeinschaft, Reduktionsziele für CO2 festzulegen. So hat sich beispielsweise Deutschland verpflichtet, 25% bei der CO2 –Emission bis zum Jahre 2005 einzusparen. Allerdings sind diese Maßnahmen nicht unumstritten, denn die Simulationen der zukünftigen Klimaentwicklung geben immer noch hinreichend Raum für Interpretation und Spekulation.

Heinz–Ulrich Nennen, Georg Hörning (Hrsg.): Energie und Ethik. Leitbilder im philosophischen Diskurs. Campus-Verlag, Frankfurt am Main 1999.

Auch natürliche Klimaschwankungen sind erheblich. Eiszeiten, Zwischeneiszeiten, Wärme– und Kälteperioden, mitunter ausgelöst durch Meteoriteneinschlag, sind immer wieder zu verzeichnen gewesen. Diesen Katastrophen sind ganze Kulturen zum Opfer gefallen, allerdings sind sie ohne das Hinzutun des Menschen eingetreten. Die Möglichkeit einer anthropogenen globalen Klimaänderung ist dagegen ein absolutes Novum in der Erdgeschichte. Mittlerweile befassen sich Versicherungsunternehmen in wohlverstandenem Eigeninteresse verstärkt mit Maßnahmen zur Vorsorge.

Selbst wenn die Weltklimamodelle auf absehbare Zeit keine dezidierten Vorhersagen erlauben sollten, so wäre es auch aus anderen Gründen sinnvoll, nach Wegen zu suchen, den Einsatz fossiler Energie zu begrenzen. Im Gegenteil, es wäre begründungspflichtig, den bisherigen Einsatz dieser Energien im gewohnten Umfang beizubehalten, obwohl Alternativen zur Verfügung stehen. Konkret stellt sich damit die Frage globaler Umweltveränderungen als Herausforderung an das Gestaltungsvermögen vor Ort. Die Motive sind vielfältiger Natur, sie reichen von der Sorge um den Verlust an Lebensqualität bis hin zu wirtschaftlichen, sozialen und entwicklungspolitischen Anliegen.

Das Problem

Es sind nicht lediglich Fragen der Technik angesprochen, wenn es um die Gestaltung zukünftiger Energiesysteme geht. Das wird besonders dort deutlich, wo unterschiedliche Verständnisse von Verzicht aufeinander treffen. Allein die Differenzierung, ob es sich um ein Verzichten müssen oder um ein Verzichten können handelt, ist bezeichnend für die Ebene auf der sich der Energie–Diskurs bewegt. Welche Technik, welches Verhalten und welcher Zukunftsentwurf sind maßgeblich für die Gestaltung der künftigen Energieversorgung? Diese Aspekte von Technikfolgenbewertung lassen sich in Leitbildern verdichten, mit denen sich auch Generationen voneinander abgrenzen.

Unterschiedliche Leitbilder miteinander in den Diskurs zu bringen, war Aufgabe des hier dokumentierten Prozesses. Es galt zu beurteilen, welches von vier exemplarischen Szenarien einer zukünftigen Energieversorgung und –nutzung zu empfehlen sei. Dabei werden unmittelbar Fragen der Ethik aufgeworfen, insbesondere dort, wo Grundrechte zur Disposition stehen könnten. Die Wahl einer der möglichen Strategien zur CO2 –Reduktion stellt eine Herausforderung an die demokratische Kultur dar, weil sich mit diesen Strategien unterschiedliche Lebensstile verbinden.

Diskurse zur Energiefrage sind Ausdruck tiefergehender gesellschaftlicher Konflikte: Verschiedene Entwürfe eines gelingenden Lebens oder einer erfolgreichen und erstrebenswerten Wirtschaftsweise stehen zur Debatte, gerade weil nicht lediglich Technologien der Stromerzeugung oder Nutzungstechniken, wie Kernenergie und 3–Liter–Auto, im Vordergrund stehen. Gesamtgesellschaftliche Konfliktlösungen lassen sich immer weniger aus der tagespolitisch motivierten Zusammenschau isolierter Perspektiven ableiten. Stattdessen ist eine Gesamtschau erforderlich, im Wechsel der Perspektiven verschiedene, auf konträren Leitbildern beruhende Optionen zu Energienachfrage und –versorgung zu eröffnen.

Die Bewertung der Optionen erfordert einerseits den philosophischen Diskurs sowie andererseits ein geeignetes Verfahren der Bürgerbeteiligung, wobei entscheidend ist, daß es um mehr geht, als um den isolierten Ausdruck partikularer Fachinteressen, wirtschaftlicher Folgen oder gesellschaftlicher Konsequenzen, sondern um den umfassenden Prozeß der Abwägung vor dem Hintergrund des gesamten Fragespektrums. Dazu sind ein fundiertes Aufarbeiten der Sachlage, die Darstellung realistischer Handlungsoptionen einschließlich der möglicherweise damit einhergehenden Konsequenzen sowie eine Reflexion der gesellschaftlich relevanten Bewertungskriterien aus der Sichtweise von Betroffenen erforderlich.

Immer häufiger werden auch Ethiker um Rat gefragt, wenn es um Fragen der Zukunftsgestaltung geht. Oftmals wird dabei unterstellt, seitens der philosophischen Ethik ließen sich unanzweifelbare und eindeutige Antworten, ›richtige‹ und ›allgemeingültige‹ Lösungs– und Bewertungsstrategien bei kontrovers diskutierten Sachverhalten für die verantwortliche und verantwortbare Entscheidungsvorbereitung geben. Dieser Erwartung kann nicht entsprochen werden: Ein solches philosophisches ›Machtwort‹ kann nicht die Aufgabe der philosophischen Ethik sein. Vor dem Hintergrund einer angespannten Welt, in der fundamentalistische Strömungen mit der Wissenschaft um das Monopol der Weltdeutung ringen, können weder Ethik noch Philosophie zu Garanten letztverbindlicher Handlungsmaximen und allgemeinverbindlicher Gesichtspunkte der Bewertung werden. Aufgabe der Philosophie kann es schon gar nicht sein, vorschnell Partei zu ergreifen. Sie kann Anregungen geben und auch advokatorisch provozierende Positionen vertreten—in der Hoffnung, neue Optionen und Perspektiven zu eröffnen.

[gview file=„https://nennen-online.de/wp-content/uploads/Nennen-Energie-und-Ethik.pdf” save=„1”]

Das erschöpfte Selbst

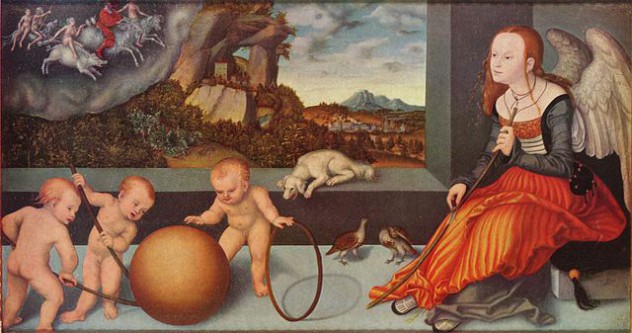

Lucas Cranach der Ältere: Melancholie. Nationalgalerie,

Kopenhagen.<fn>Public domain via Wikimedia Commons.</fn>

Erläuterungen zur Psychogenese

Bereits die Ideale, an denen das eigene Selbstverständnis ausgerichtet wird, können korrupt sein. Oft wird auf naïve, vor allem unreflektierte Weise das Unmögliche erwartet, etwa ein vollkommenes Selbst, das man zu finden oder zu heben versucht, als wäre es wie ein versunkenes Schiff, wie der Schatz in einem Berg, der von einem eifersüchtigen Drachen bewacht wird.—Viele der einschlägigen Ideale bedürfen der philosophischen Kritik, sie kommen irgendwoher, stellen maximale Ansprüche und werden doch nie und nirgends befragt, woher sie eigentlich ihre Autorität und ihren Anspruch auf Geltung nehmen. Dagegen ist es erst einmal von Interesse, ganz allgemein zur Kenntnis zu nehmen, was sich eigentlich so alltäglich im Selbst abspielt, welche Konflikte immer wieder neu entschieden werden müssen.

Wenn mit dem Ende der Kindheit auch noch das persönliche Reflexionsvermögen hinzukommt, wenn also dieser höhere Bewußtseinsgrad dann auch noch beherrscht werden soll, so wird schnell Chaos daraus. Schamgefühle, Ängste, Irrationalismen kommen auf, die sich gar nicht so einfach beherrschen lassen.—Nicht nur die Ideale sind problematisch, auch werden falsche Erwartungen gehegt. Und alles, was sich nicht erreichen läßt, wird womöglich zum Anzeichen einer persönlichen Unzulänglichkeit, die schlichtweg so gar nicht attestiert werden kann.

Wer glaubt, ein für allemal mit diesen Problemen fertig werden zu können und sich schämt, weil es immer noch nicht gelungen ist, diesem Ideal zu entsprechen, macht sich selbst unglücklich. Wer innere Probleme in der Außenwelt oder äußere Probleme in der Innenwelt anzugehen versucht, der irrt nicht nur, sondern ist per se falsch orientiert. Persönlich zu verantwortendes, psychisches oder soziales Unglück entsteht auch dann, wenn die Ideale korrupt sind, wenn wir von der Lösung eine falsche Vorstellung haben, wenn wir mit falschen Mitteln agieren oder etwas Unmögliches versuchen, vor allem aber, wenn wir Innen- und Außenwelt gegeneinander setzen.—Wir sollten uns die vielen Fronten vor Augen zu führen, an denen die Konfliktlinien verlaufen, an denen immer wieder neue Kämpfe ausbrechen müssen, von Augenblick zu Augenblick, um zu verstehen, welche Orientierungsleistungen ohnehin bereits erbracht werden.

Es ist gar nicht verwunderlich, daß sich inzwischen Anzeichen mehren, die mehr und mehr auf eine Erschöpfung des Selbst verweisen. Noch fehlt der philosophische Blick für die erstaunlichen Weiten unserer Innenwelten und vor allem fehlt noch jegliches Verständnis dafür, was sich ohnehin schon so alles ereignet, wenn die Götter in uns wieder einmal die uralten Streitigkeiten aufleben lassen.

Philosophie in Echtzeit

Die Sloterdijk–Debatte: Chronik einer Inszenierung. Über Metaphernfolgenabschätzung, die Kunst des Zuschauers und die Pathologie der Diskurse

Am 17. Juli 1999 hielt Peter Sloterdijk im oberbayerischen Schloß Elmau eine Rede mit dem Titel „Regeln für den Menschenpark“ – eine in Inhalt und Form überaus provokante Auseinandersetzung mit Fragen der Gentechnik im allgemeinen und des Klonens im besonderen. In über 1000 Artikeln und Rundfunkbeiträgen sowie zahllosen Leserbriefen artikulierte sich das Unbehagen an Sloterdijks unbequemen, schnell unter Faschismusverdacht gestellten Überlegungen.

Gerade dieser Skandal hielt sich beträchtlich lang in der öffentlichen Aufmerksamkeit. Die Eskalation der Debatte begann, wie so viele zuvor, mit einem Faschismus–Vorwurf, verlief dann aber doch anders und endete eben nicht mit der Exkommunikation. Der Hype um die Sloterdijk–Debatte erreichte seinen Kulminationspunkt mit dem Philosophen–Kongreß in Konstanz und endete, als die Frankfurter Buchmesse eröffnet wurde.

Die Karawane öffentlicher Aufmerksamkeit war längst weitergezogen, so daß kaum Jemand ein winziges aber entscheidendes Detail noch hätte zur Kenntnis nehmen können.—Nur wer lange genug vor Ort blieb, einfach mit dem Gefühl, das könne noch nicht alles gewesen sein, sollte belohnt werden durch die Information über eine Begebenheit, auf die nur die Wirklichkeit kommt. Das Fazit ist dann auch überraschend mitten aus dem Leben gegriffen.

![Heinz-Ulrich Nennen: Philosophie in Echtzeit. Die Sloterdijk–Debatte: Chronik einer Inszenierung. Über Metaphernfolgenabschätzung, die Kunst des Zuschauers und die Pathologie der Diskurse. Königshaus & Neumann, Würzburg 2003. [ISBN: 978-3-8260-2642-3] 650 S. 49,80 EU.](https://nennen-online.de/wp-content/uploads/Nennen-Philosophie-in-Echtzeit.jpg)

Heinz-Ulrich Nennen: Philosophie in Echtzeit. Die Sloterdijk–Debatte: Chronik einer Inszenierung. Über Metaphernfolgen-abschätzung, die Kunst des Zuschauers und die Pathologie der Diskurse. Königshaus & Neumann, Würzburg 2003. [ISBN: 978–3‑8260–2642‑3] 650 S. 49,80 EU

Was er jedoch offenbar nicht ohne Hintersinn ganz bewußt zunächst nicht publik gemacht hat, war ein ebenso winziges wie entscheidendes Detail. Darauf hatte niemand kommen können, der nicht dabei gewesen ist oder, der nicht nachrecherchiert hat im Theater zu Basel, was es mit dieser Matinée auf sich gehabt haben könnte.—Sloterdijk hatte höchstselbst berichtet von dieser Veranstaltung, in der er also anwesend gewesen sein muß. Was er aber nicht ausgeplaudert, sondern mutmaßlich ganz bewußt verschwiegen hat, war die nicht unerhebliche Tatsache, daß dieselbe Menschenpark–Rede von Elmau zuvor im Theater zu Basel von einem Schauspieler vorgetragen worden war. Es waren zwar dieselben Worte, aber Redner, Publikum und auch die Kulissen waren wie ausgewechselt. Die Ironie, die Satire und die humane Kritik am Humanismus kam gar nicht mehr oder ganz anders an. Noch dazu waren Berichterstatter vor Ort, die den Skandal suchten und fanden. Sie mißachteten dann auch die Signale der Ironie, sondern sahen und hörten, was sie gesehen und gehört haben wollen.

Es wäre ein wünschbarer Nebeneffekt dieser Studie, würde es künftig hin und wieder eine derartige Untersuchung in einem ähnlichen „Fall“ geben, nicht zuletzt, um die Qualität der Medien und ihrer Vertreter einmal mehr einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Dabei lassen sich große qualitative Unterschiede feststellen: Es gibt durchaus positive Beispiele auch in dieser Debatte, wo Berichterstatter und Kommentatoren mit gutem Gespür, großem Feingefühl und nicht zuletzt auch mit Sachkenntnis vorgegangen sind. Vorentschiedenheit und beflissentliche Parteilichkeit, gepaart mit Unverständnis, sind dagegen häufig die entscheidenden Faktoren für definitiv schlechte, falsche, möglicherweise bewußt falsche Berichterstattung, mit der niemandem und schon gar nicht der Öffentlichkeit gedient sein kann.

Die vorliegende Chronik der Sloterdijk-Debatte ist zugleich ein philosophisches Experiment, den Fall einer Skandalisierung einmal bewußt systematisch zu rekonstruieren, um zu beobachten, wie sich Information und Desinformation, Inszenierung und Gegeninszenierung zueinander verhalten, wie sich Öffentlichkeit im Zeitalter ihrer Medienförmigkeit konstituiert, wie sich dabei die Alltagsvernunft ausnimmt und wie es um die Idealität idealer Diskurse bestellt ist,—alles wiederum beobachtet unter Anleitung eines Chronisten und bewertet aus den wechselnden Perspektiven eines Zuschauers, von dem angenommen wird, daß dieser sich auf etwas Besonderes versteht: „Die Kunst des Zuschauers“, erst allmählich herauszubekommen, was eigentlich gespielt wird.

Heinz-Ulrich Nennen: Philosophie in Echtzeit @ Google Books

Heinz-Ulrich Nennen: Philosophie in Echtzeit @ Königshausen & Neumann Verlag

Heinz-Ulrich Nennen: Philosopie in Echtzeit. @ Amazon

[gview file=„https://nennen-online.de/wp-content/uploads/Nennen-Philosophie-in-Echtzeit-Kurzfassung.pdf” save=„1”]

[gview file=„https://nennen-online.de/wp-content/uploads/Nennen-Philosophie-in-Echtzeit-Inhalt.pdf” save=„1”]

[gview file=„https://nennen-online.de/wp-content/uploads/Nennen-Philosophie-in-Echtzeit-Vorwort.pdf” save=„1”]

Dialog und Diskurs

Schwebendes Denken

Bezaubernde Bilder bezeugen, wie innig die Philosophie allem zugetan ist, was Flügel verleiht.

Bei Hegel beginnt die Eule der Minerva ihren Flug erst in der Dämmerung. – Platon schildert das Aufsteigen zur Erkenntnis mit der Allegorie vom Seelenwagen, bei dem es darum geht, am Triumphzug der Götter über das nächtliche Firmament, quer über die Milchstraße bis hin zum Reich der Ideen teilnehmen zu können. Aber den allermeisten Zeitgenossen fehle es dabei an „Federn”, auch beherrschen sie nicht die Selbstführung…

Die Gedanken sind frei, es kommt darauf an, sie schweben, fliegen und aufsteigen zu lassen. Es kommt darauf an, daß sie stets offen bleiben, sich inspirieren zu lassen.

Philosophischer Salon Karlsruhe

Philosophische Ambulanz Karlsruhe

Philosophischer Salon | B‑Side-Festival 2019 | Münster

Philosophisches Café Münster

Wenn herkömmliche Orientierungen unsicher werden, dann stellen sich Fragen der Selbstorientierung. Neue Antworten lassen sich jedoch erst finden, wenn zuvor genügend Abstand genommen wird. Erst aus der Distanz läßt sich das Ganze umfassend in den Blick nehmen. – Nur so kommt das Neue ins Denken und dazu ist Philosophie unverzichtbar. Philosophieren bedeutet, sich durch eigenes Denken zu orientieren, gerade dann, wenn vieles in der Schwebe ist.

Neben dem philosophischen Dialog als intensiver Form, sich in Themen von existentieller Bedeutung einzufühlen, um sie zu erörtern, bietet das Philosophische Café die Möglichkeit, auch in größeren Gruppen tiefer miteinander ins Gespräch zu kommen. – Es gilt, nicht einfach nur die üblichen Standpunkte zu vertreten, sondern alle erdenklichen Positionen vorbehaltlos zu erörtern. So wird die Sache selbst allmählich gemeinsam entwickelt und nicht selten lassen sich ihr ganz neue Seiten abgewinnen. Manches erscheint dann in anderem Licht, so daß sich auch für die eigene Stellungnahme ganz neue Perspektiven eröffnen.

Das Philosophische Café versteht sich als Forum für eine Philosophie, die erst im gemeinsamen Gespräch aufkommen kann. Das Thema wird in der Regel nicht vorgegeben, es ergibt sich zwanglos fast wie von selbst. Der Gang des Gesprächs ist offen und dabei ist es nicht so entscheidend, wie sich andere Philosophen bereits dazu geäußert haben. Gewiß ist es anregend zur Kenntnis zu nehmen, was bereits gesagt worden ist, aber viel wichtiger ist es, sich selbst beim gemeinsamen Philosophieren zu erfahren.

Überzeugungen sollen nicht einfach nur vertreten, sondern dargelegt werden. Die Situation ist handlungsentlastet, nichts muß beschlossen werden. Niemand muß sich überzeugen lassen, denn wir überzeugen uns ohnehin immer nur selbst. Entscheidend ist, das eigene Denken an den Tag zu legen. Erst dann wird jene Freiheit spürbar, von der die Höhenflüge der Philosophie getragen werden. – Philosophie hat eben auch ihre Praxis: Es ist die Freude daran, wie unterschiedlich die Perspektiven doch sein können.

Kaum eine davon ist ohne Berechtigung, aber nur wenige davon sprechen wirklich fürs Ganze. Es gibt viele aber nicht unendlich viele Hinischten, aus denen sich dieselbe Sache betrachten läßt. Entscheidend sind daher vor allem solche Hinsichten, die in der Sache weiter bringen und helfen, besser zu verstehen, worauf es ankommen könnte.

Für den Gang solcher Untersuchungen prägte Hegel das Bild vom Flug der Eule der Minerva und bei Platon findet sich die Allegorie vom Seelenwagen. Diese bezaubernden Bilder bezeugen, wie innig die Philosophie allem zugetan ist, was Flügel verleiht, weniger um abzuheben, sondern um einen guten Überblick und neue Einblicke zu erhalten. – Alles was Flügel verleiht, hat daher einen symbolischen Bezug zur Philosophie, weil Federn zum Schreiben taugen, weil sie Gedanken beflügeln und weil dann nur noch die notwendige Seh‑, Erkenntnis- und Urteilskraft dazu gehört, um erkennen zu können, was sich in der Dämmerung abzuzeichnen beginnt.

Das ultimative Ziel solcher Reisen ist Platon zufolge eine Expedition ins Reich der Ideen. Beim Ausritt zusammen mit den Göttern über das nächtliche Firmament alle 10.000 Jahre kommt es darauf an, sehr schwere Himmelspassage zu bestehen, mit einem allzu menschlichen Gespann aus einem guten und einem schlechten Pferd. Viele stürzen dabei ab und fallen unmittelbar wieder ins Sein ohne sich wiedererinnern zu können. – Erst hinter dieser schwierigen Himmelspassage würde man zusammen mit den Göttern die Ideen anschauen.

Es kommt darauf an, die Kunst des Schwebens zu beherrschen. Dazu braucht es ‚Federn‚und die wachsen nur denen die lieben, denn die Liebe in ihrem heiligen Wahn soll wiederum Ähnlichkeit haben mit dem, wie denen zumute ist, die die Ideen erschauen. Und Platon zufolge verleiht gerade die Philosophie solche Flügel, schließlich geht es ihr – nicht nur dem Namen nach, um die Liebe zur Weisheit.

Solche Gespräche sind dazu angetan, die Sache selbst wie eine Feder durch den Atem aller, die mitreden und mitdenken, in der Schwebe zu halten, um beim gemeinsamen Philosophieren wie im Flug ins Reich der Ideen unterwegs zu sein.

Philosoph mit Wohnmobil

Ein Karlsruher Hochschul–Dozent

studiert an Münsters Hafen das Leben

Dieser Mann lehrt als Dozent an der Universität im baden-württembergischen Karlsruhe. Aber den Philosophen zieht es immer wieder ins westfälische Münster. Dort lebt Dr. Heinz-Ulrich Nennen in einem Wohnmobil direkt am Ufer des alten Industriehafens. „Sonntags gehen die Menschen hier anders“, sagt er. Dann flanierten sie – während sie in der Woche hetzten. Aber das ist nur ein Beispiel des Hafenlebens, das Nennens Vorlesungen schreibt.

Morgens, so gegen fünf Uhr, da findet er es hier am schönsten. „Wenn sich der Hafen im glatten, stillen Wasser spiegelt“, erzählt er verträumt, „da erlebt man diesen Mikrokosmos gleich doppelt.“ In diese „kleine eigene Welt“ zieht sich Dr. Heinz-Ulrich Nennen seit fast vier Jahren gerne zurück. Er hat Familie und Wohnung in Unna und einen Lehrauftrag in Karlsruhe. Aber sein Zuhause steht hier: Ein amerikanischer „Winnebago“.

Ein Wohnwagen Baujahr 1988, 11,20 Meter lang, geparkt direkt am Kanalufer gegenüber der Hafen-Gastronomie. „Gegen halb sechs bringt die erste Welle das Leben zurück. Ganz langsam kommt sie herein. Man kann zuschauen, wie sie geht.“ Es klingt fast lyrisch, wie er die Worte pointiert betont.

Dabei mag man eine gewisse Sehnsucht nach Stille in seinen dunklen, stets offenen Augen erkennen. Aber Nennen ist keiner, der das Leben scheut. Den Tag über war er auf einer Philosophen-Tagung in Essen. Erst seit wenigen Minuten ist er zuhause. Schick in schwarz gekleidet sitzt er am Schreibtisch. Auf dem Fußboden Laminat, an den Wänden Schränke in Eiche massiv. „Hier fühle ich mich daheim“, sagt er, kocht sofort einen Tee und erzählt.

Auf dem Tisch steht noch das Rotweinglas, direkt daneben die ausgebrannten Teelichter von vergangener Nacht. An den Wänden hängen goldige Lampenhalter mit Faltschirmchen. Schnell erkennt man: Nennen ist kein Camper. Auch nicht der Typ, der romantisch am Lagerfeuer grillt. „Ich will auf keinen Luxus verzichten“, sagt er. Nennen ist vielmehr ein Feldforscher mit mobilem Wohnbüro – ausgestattet mit UMTS-Laptop, Navigations-Touchscreen, Schlafzimmer, Dusche und eigenem Stromgenerator. Außer Spül- und Waschmaschine ist alles an Bord. Nennen: „Ich kann hier zehn Tage autark leben. Dann sind die Wasser‑, Gas- und Benzintanks leer.“

Früh tauchte der Rheinenser in Münster auf, ging hier zur Schule, studierte und promovierte vor knapp 20 Jahren – „mit summa cum laude“ – an der philosophischen Fakultät. Er dachte, die Arbeitswelt reißt sich um ihn, wenn er sich bewirbt. Aber sie drehte sich auch ohne ihn weiter. Die erste Zeit war er arbeitslos, dann unterrichtete er angehende Polizisten in Ethik und forschte für zehn Jahre in einem Stuttgarter Institut rund um die Folgen der Atomkraft.

Schließlich habilitierte er über die Sloterdijk-Debatte. Nennen: „Das war Philosophie in Echtzeit. Ich habe alles aus dem Moment heraus analysiert.“ Dieses Prinzip hat er sich bis heute zu eigen gemacht. Seine Vorlesungen an der Uni Karlsruhe schreibt er jede Woche neu – oft nachts am münsterschen Hafenufer. Seine Themen: „Empathie“, „Psyche“ oder „Selbstverständigung“.

Zwischendurch grüßen Spaziergänger und Hafenmeister. Die Leute hier kennen ihn – und er kennt sie. Aus dem Wohnwagen beobachtet er sie, studiert sie und findet den Stoff für seine Studenten. Nennen: „Der Hafen ist unberechenbar. Mal wacht man auf, da ist Triathlon. Mal kommt doch noch ein Güterzug.“ Und mal erhöhen die Tanzjünger im Heaven den Beat. Das erinnere ihn immer an Kinder von Fließbandarbeitern: „Sie suchen das Band, vielleicht auch einen Lebensrhythmus. Um drei Uhr wird immer der Arbeitstakt erhöht.“

Nicht nur bei den Tänzern – auch im Wohnwagen: „Ich brauche Rummel. Der inspiriert mich.“ Nachdenklich stützt er den Kopf auf die Hand und krault durch seinen ergrauten Bart. Da ist sie, die nächste Idee.

Erschienen in: Münstersche Zeitung (20. September 2008)

Instagram

[instagram-feed]

Tags

Anerkennung Anthropologie Autonomie Fortschritt Freiheit Geschlechterrollen Götter Heldenreise Ideale Identität Individualität Individuum Kultur Liebe Meistererzählung Meistererzählungen Metaphern Moderne Mythen Märchen Nietzsche Orientierung Orientierungswissen Orientierung zur Selbstorientierung Philosophie Philosophische Ambulanz Platon Polytheismus Psyche Psychogenese Pädagogik Religion Romantik Seele Selbsterfahrung Selbstgestaltung Selbstorientierung Selbstvertrauen Verstehen Weltvertrauen Wildnis Winnebago Wissenschaft Zeitgeist Zivilisation-

Recent Posts

- Kann das weg?In Anthropologie, Corona-Diskurs, Creative, Diskurs, Ethik, Götter und Gefühle, Identität und Individualismus, Kunst, Künstler, Leib, Lifestyle, Philosophie, Psyche, Religion, Schönheit, Theorien der Kultur, Traum, Urbanisierung der Seele, Zeitgeist, Zivilisation

- ANUVERSUMIn Philosophie

- Die HeldenreiseIn Philosophie

- Kann das weg?

Categories

- Anthropologie

- Ausnahmezustand

- Corona

- Corona-Diskurs

- Corona-Politik

- Creative

- Diskurs

- Emanzipation

- Ethik

- Feminismus

- Götter und Gefühle

- Identität und Individualismus

- Ironie

- Kunst

- Künstler

- Lehramt

- Lehre

- Leib

- Lifestyle

- Lüge

- Melancholie

- Moderne

- Moral

- Motive der Mythen

- Philosophie

- Platon

- Politik

- Professionalität

- Psyche

- Psychosophie

- Religion

- Schönheit

- Schuld

- Schule

- Seele

- Technikethik

- Theographien

- Theorien der Kultur

- Traum

- Urbanisierung der Seele

- Utopie

- Vorlesung

- Wahrheit

- Wissenschaftlichkeit

- Zeitgeist

- Zivilisation

Banner Ads