Heinz–Ulrich Nennen: Der Mensch als Maß aller Dinge? Über Protagoras, Prometheus und die Büchse der Pandora (ZeitGeister 1); tredition Hamburg 2018. 232 S. – Paperback 16,99 €, ISBN: 978–3‑7439–0090‑5. Hardcover 26,99 € ISBN: 978–3‑7439–0091‑2. Erscheinungsdatum: 11.12.2018.

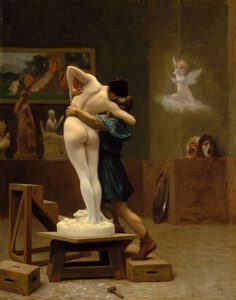

Pandora ist das Abschiedsgeschenk der abdankenden olympischen Götter, danach kommt nur noch der Mensch. Es sollte keine weitere Dynastie von Göttern mehr geben. — Wir sind werdende Götter in einer Welt, die wir selbst erschaffen haben, für die wir auch ganz allein verantwortlich sind.

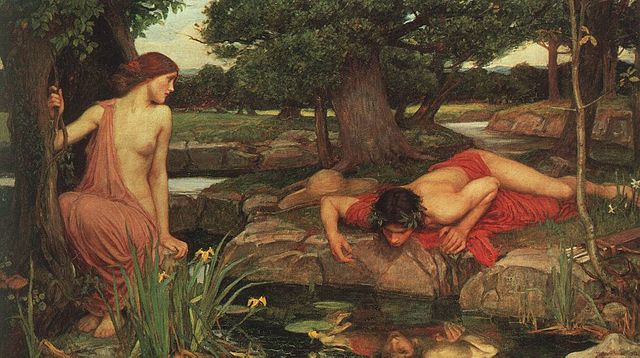

Mit sämtlichen göttlichen Gaben bedacht, ist Pandora die Allegorie aller Verlockungen, wie sie nur zivilisierte Welten bieten. Zugleich bringt sie auch alle damit verbundenen Übel in die Welt. Um die Frage nach dem Warum ranken sich seither viele Meistererzählungen. Grund genug, sie erneut zu befragen, um ›unsere‹ Antworten zu finden.

Also wie gehen wir um mit unserer Souveränität in Fragen von Moral, Gefühl und Selbstbestimmung? Der Weg führt vom ersten Gewissen bis zur multiplen Identität, immer auf der Suche nach Sinn, Glück und Geborgenheit. — Inzwischen tragen wir die Götter in uns.

Die Reihe ZeitGeister ist der Psychogenese gewidmet, denn Orientierungswissen ist von zunehmender Bedeutung. Es geht um die neuen Perspektiven einer Philosophischen Psychologie, die in den Meistererzählungen ein uraltes Orientierungswissen findet, das überraschend aktuell ist.

Wenn der berühmt–berüchtigte Sophist Protagoras von Sokrates um Erläuterung gebeten wird, was man denn nun gegen teures Geld bei ihm erlernen könne, dann zeigt sich ein tiefgreifender Wandel. — Nicht einmal mehr die Einführung ins Erwachsenenleben gehorcht noch der Tradition der Jäger. Die Kultur in den Städten setzt eigene Maßstäbe und bespiegelt sich dabei selbst. Fraglose Maßstäbe sind nicht mehr vorhanden: Der Mensch ist das Maß aller Dinge!

Protagoras erläutert anhand des Mythos von Prometheus, es mangle nicht an der nötigen Technik, Städte zu errichten. Allein sie zu halten, sei schier unmöglich gewesen. — In der Tat mußte die dringend gebotene Kunst der Politik eigens von Hermes im Auftragdes Zeus nachgereicht werden. Und er, der Sophist, vermittle genaudiese vakanten Kompetenzen.

Politik ist die Kunst, ständig gegenzusteuern, wenn Gesellschaften wieder einmal aus irgendeinem Gleichgewicht geraten. Die eigentliche ›Wildnis‹, in der es zu bestehen gilt, liegt daher in den Städten. — Seither muß also ›studiert‹ werden. Dann ist es durchaus möglich, Karriere zu machen, auch ohne von Adel zu sein.

Pandora ist das Abschiedsgeschenk der abdankenden olympischen Götter, danach kommt nur noch der Mensch. Mit sämtlichen göttlichenGaben bedacht, ist sie die Allegorie aller Verlockungen, wie sie nurzivilisierte Welten bieten. Zugleich bringt sie auch alle Übel mit indie Welt, die vorher nicht waren. — Um die Frage nach dem Warum ranken sich seither viele Meistererzählungen. Grund genug, sie erneutzu befragen, um ›unsere‹ Antworten zu finden.

Philosophie kommt auf, wo Götter schlecht gedacht werden. So entsteht allmählich Souveränität in Fragen von Moral, Gefühl und Selbst. Der Weg führt vom ersten Gewissen bis zur multiplen Identität, immer auf der Suche nach Sinn, Glück und Geborgenheit.

Die Reihe ZeitGeister ist der bisher kaum bedachten Psychogenese gewidmet, dabei ist Orientierungswissen von zunehmender Bedeutung. Es geht um die neuen Perspektiven einer Philosophischen Psychologie, die in Zweifelsfällen immer wieder auf die Orientierungsorientierung durch Philosophische Anthropologie zurückgreifen kann.

- Die Reihe ZeitGeister erscheint mit insges. 7 Bänden bei tredition: → Reihe ZeitGeister

- Band 1: Der Mensch als Maß? – Über das → Buch

- Bestellen beim Verlag → tredition

- Bestellen bei → amazon

- Bestellen bei → ZVAB

- → Bibliotheken

- → DNB

- Zum → download ↓

Alle Bände der Reihe ZeitGeister erscheinen bei tredition – werden aber auch hier sukzessive zum Downloads freigegeben.