Über transzendentale Obdachlosigkeit

Ich habe Amok nie verstanden. Bei Charles Bukowski, durch den man ebenso hindurch muß, wie durch Niklas Luhmann, geschieht das so nebenher. Irgendwer hat mal so richtig schlechte Laune, legt sich dann irgendwo auf die Lauer, nimmt sich ein Gewehr, wird Heckenschütze und ballert irgendwelche Leute ab, die einfach nur das Unglück haben, gerade in diesem Augenblick vor Ort zu sein.

Nun, mir geht es ums Verstehen, nicht unbedingt um Verständnis. Das ist ein himmelweiter Unterschied.

Man legt sich dann irgendwelche Erklärungen zurecht, so etwas die bei Schulmassakern, daß da jemand mit narzisstischer Störung zutiefst verletzt worden sein muß, der darauf „Rache” ausübt. Das ist auch dürftig, weil es nicht die tieferen Gründe erklärt. Wir alle sind schon mal so richtig mies verletzt worden und waren ernstzunehmend sauer, haben aber in der Regel nicht einmal daran gedacht, auf diese Weise damit umzugehen, um die Sache wieder „aus der Welt zu schaffen”.

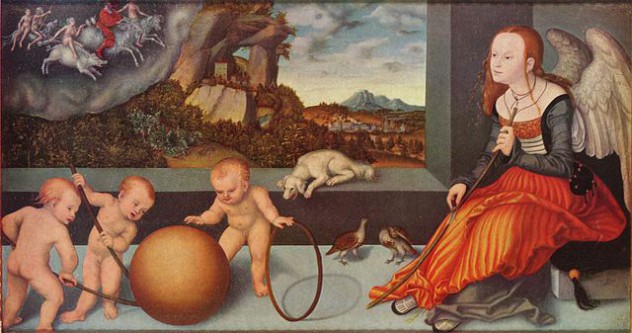

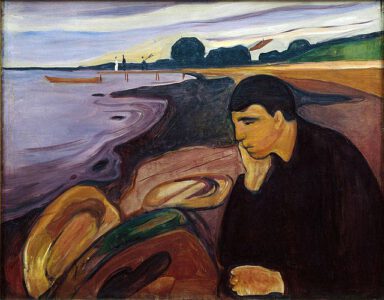

Edvard Munch: Melancholie (1894f).

Einmal habe ich, um besser zu empfinden, in meiner Vorlesung einen Amoklauf aus der Perspektive desjenigen Schülers versucht zu beschreiben, der nun mit seiner Waffe durch den Flur läuft, während die ihm persönlich bekannten und doch vielleicht auch ehedem freundschaftlich verbunden Mitschüler vor ihm fliehen.

Darauf bin ich auf die Idee gekommen, daß es eine Exit–Strategie geben muß. Es kam mir nämlich so vor, als würde mancher Täter sich womöglich den Flüchtenden anschließen, gewissermaßen auf der Flucht vor sich selbst und dem eigenen Horror.

Aber bei dem Anschlag in Heidelberg waren es Studenten, die zumeist persönlich einander gar nicht bekannt sein dürften. Hier entfällt also ein zentrales Argument, persönliche Rache aufgrund persönlicher Demütigungen sei der Grund und der Anlaß.—Also, wie kommt einer dazu, Leute zu „bestrafen”, die so rein gar nichts mit irgendetwas zu tun haben? Was ist dann deren „Schuld”?

Mir tut es leid für alle die, die da in diesem Hörsaal waren, für die Verletzten und noch mehr für die Toten, ihre Angehörigen, Freunde und Freundesfreunde. Sie alle haben mein Mitgefühl.

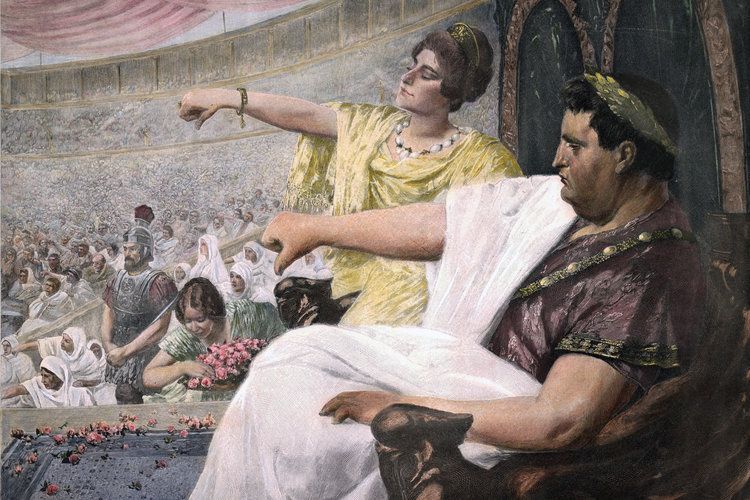

Dennoch will man immer etwas über die Motive hören, als ob es doch irgendwelche zureichende Gründe gäbe. Fast schon entlastend wirkt da, wenn diese Motive religiöser oder politischen Natur sind. Dadurch wird die Absurdität nicht geringer, aber irgendwie hat die Ratio dann etwas, an dem sie sich halten kann.

Eines ging mir nicht mehr aus dem Kopf, als ich von dem Amokläufer an der Uni in Heidelberg hörte. Er soll per Whatsapp kurz zuvor mitgeteilt und angekündigt haben, nachdem er sich die Waffen zuvor im Ausland beschafft hatte, „daß Leute jetzt bestraft werden müssen“. Dieses „Motiv” hat weiter gearbeitet in mir. Irgendwie scheint das ein Schlüssel zu sein für ein tieferes Verstehen ohne Verständnis.

Dabei ist mir aufgefallen, daß diese Formel vom „Bestrafen” häufig verwendet wird, nicht nur von religiös motivierten Amoktätern, sondern auch von solchen, die eigentlich nicht religiös motiviert sein dürften, weil ihnen dazu jeder Backround fehlt. Dann bin ich heute beim Verfassen eines Textes auf den Zeitgeist der Moderne zu sprechen gekommen und darauf, daß mit der Entzauberung der Welt, mit dem Verlust eines Glaubens und einer transzendentalen Obdachlosigkeit diese grundverzweifelten Leute zunächst in Russland aufkommen, wie sie Dostojewski so eindringlich zur Darstellung bringt.

Das hilft nun den Opfern und allen Betroffenen nicht wirklich, weil ihnen das die gesuchte und nicht zu findende Erklärung nicht geben kann. Und dennoch, es hat mit dem „Bestrafen” eine eigene Bewandtnis. Strafe, Sühne und Buße sind nämlich als Motive zutiefst religiös in einem tiefenpsychologischen Sinne. Das bedeutet, man muß nicht unbedingt auf irgendeine Weise gläubig sein, diese Archetypen sind einfach vorhanden im kollektiven Unbewußten.

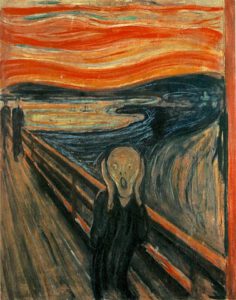

Edvard Munch: Der Schrei.

Also, in der Moderne, wo nicht einmal mehr die Idee vom großen Ganzen noch möglich scheint, dort zerspringt die Welt in tausend Stücke und alle diese Fragmente erscheinen nur noch profan. Darauf wird dann die unselige Profanität selbst zum Skandal und zum verzweifelten Anlaß für Selbstverletzung, sei es am eigenen Leib oder auch am ›Körper‹ der Gemeinschaft.—Der Grund scheint zu sein, daß die Seele der Akteure in der von ihnen verachteten Welt seit geraumer Weile keine Nahrung mehr findet, zumal der Blick für Seelennahrung entweder gar nicht entwickelt oder eingetrübt ist.

Auf diese Weise läßt sich nachvollziehen, warum es unter psychologisch prekären Umständen in den völlig entzauberten und profanisierten Fragmenten moderne Welten immer wieder zu diesen äußerst spektakulären und demonstrativen Terrorakten kommt, und woher die vielen religiösen Motive vor allem doch bei eigentlich religiös gar nicht motivierten Tätern rühren.

Es läßt sich spekulieren, ob das Unvorstellbare nicht doch vorstellbar wird, wenn wir ernst nehmen, was viele dieser Täter als Motiv bekunden, sie wollten ›strafen‹. Als würde da ein geistig vollkommen entwurzeltes Prophetentum exerziert. Tatsächlich läßt sich aber annehmen, daß die Verletzungen in der Tat eine Art ›Buße‹ sein sollen, nur, in einem Kontinuum, das selbst völlig verirrt ist.

Das hat Fjodor Michailowitsch Dostojewski in der ganzen seelischen Dramatik vor Augen geführt. Er war ein Seismograph der Konflikte, in die der Mensch mit dem Anbruch der Moderne geriet. In seinen Werken spiegelte er die irrlichternde menschliche Seele, ihre Sehnsüchte, Regungen und Träume, dann aber auch die Zwänge und Befreiungsversuche bis hin zum Verbrechen.

Seit die Welt nur noch in Fragmenten erscheint, die allesamt nur noch profaner Natur sein können, konzentriert man sich ersatzhalber auf Äußerlichkeiten, spricht allenfalls von ›Werten‹ und verliert jede Vorstellung von Geist und Vernunft in ihrem Bezug zum Schönen, Erhabenen und daher auch zum Göttlichen.—Folgerichtig führt Friedrich Nietzsche dieser Befund zu einer verheerenden Diagnose: Nihilismus.

Der junge Nietzsche selbst verwarf bereits in jungen Jahren diese Weltsicht der Haltlosigkeit und wandte sich der Philosophie von Arthur Schopenhauer zu, die nicht nur die Verzweiflung auf eine sehr konstruktive Weise deutet, sondern die auch eine Philosophie des Mitleids entwickelt und dabei bedeutende Gemeinsamkeiten mit fernöstlichem Denken entwickelt.—Es gäbe also schon philosophische Alternativen, die vor allem eigenes Handeln wieder möglich machen und nicht nur die aktive Weltverneinung und noch dazu die völlig unberechtigte „Bestrafung” zufällig anwesender Menschen, die dann zu Opfern werden. Kein Gott, kein Geist und nicht einmal ein Ungeist wird ein solches Opfer akzeptieren.

Das ist keine Erklärung, die Trost spenden kann, es ist allerdings eine beunruhigende Einsicht in die seelische Kälte unserer Welt, die manche einfach nicht ertragen, schon gar nicht dann, wenn sie sich Hilfe nicht einmal mehr vorstellen können sondern meinen, sie könnten durch solche Taten irgendetwas bewirken, was alten Wunden heilt. – Stattdessen werden neue aufgerissen.