Eine schon lang fällige Glosse

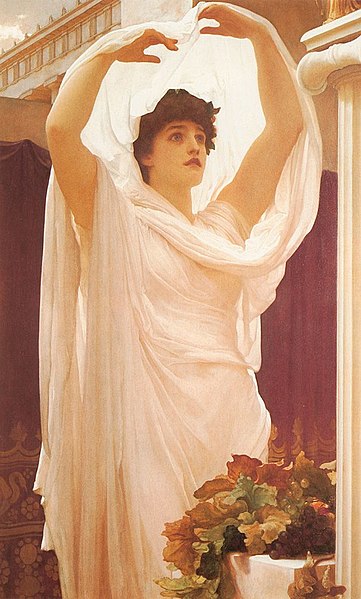

Für Friedrich Kaulbach

Als Mann, nunmehr aber auch Philosoph, möchte ich endlich die Gelegenheit ergreifen, dieser Dame den Spiegel vorzuhalten. Sie hat nämlich einfach nur ihr Ding gemacht.

Es ist mir richtig schlecht ergangen in der wichtigsten Zeit meines Lebens, als noch alles offen war und man sich oft nicht zu erwehren wußte, gegen alle diese Anwürfe. Sie hat über Jahrzehnte die Diskurskontrolle an sich gerissen und viel zu viele folgten ihr blind.

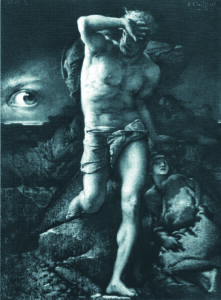

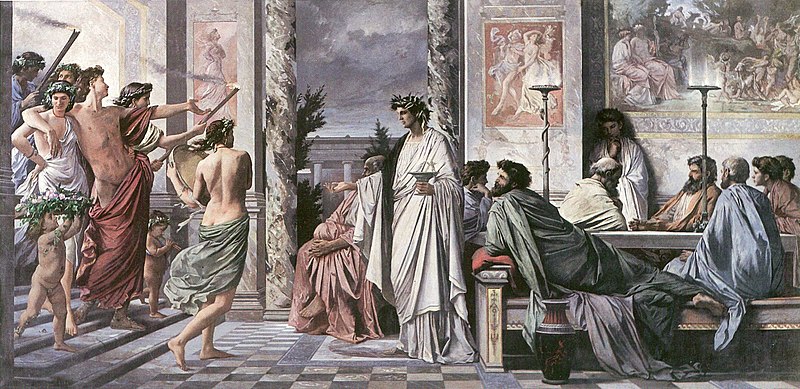

William Adolphe Bouguereau: Orestes wird von Furien gehetzt, 1862.

Dieser Geschlechterkampf wurde dramatisch und vor allem agonal inszeniert. Nein, es mußte nicht endlich einmal gesagt werden, was zu sagen war. Das wäre ohnehin gekommen, einfach weil es nach dem Krieg auf der Agenda stand.

Dabei hätte ich so gern mit den Frauen gemeinsame Sache gemacht.—Noch heute erinnern mich die Schilder vor den Fleischereien mit den kleinen Hunden, die leider nicht hineindürfen, an die damalige Gepflogenheit, Männer auszugrenzen, wo Frauen ihre Weiblichkeit wie eine Monstranz vor sich hertrugen.

Der Schwarzer–Feminismus ist ein Revanchismus, der Männer zu Tätern gemacht hat, einfach nur, weil uns ein Stückchen am Y–Chromosom fehlt. Man kann das als Degeneration deuten, man kann aber auch zu bemerkenswerten Spekulationen greifen darüber, ob „die Natur” nicht womöglich tatsächlich die Frauen auf dem Schirm hat, wenn es um den weiblichen Orgasmus geht.

Das ist eine interessante Spekulation, die der idealistische Philosoph Friedrich Wilhelm Joseph Schelling in die Welt gesetzt hat, eine etwas wunderliche Spekulation, die aber naturgeschichtlich gar nicht ganz so abwegig erscheint. Wenn wir den Anfang des Lebens im Tümpel betrachten, dann kleben die Weibchen ihre Eier an einen Strauch und die Männchen kämpfen um die Gelegenheit, ihren Samen darüber zu spritzen.—Da fragt man sich schon, wo und wie denn die Lust herkommen soll, beim anonymen Sex.

Dann wurden die Verhältnisse in diesem Ur–Tümpel nach innen verlegt, als die Gebärmutter entwickelt wurde. Und die Männchen bekamen einen Penis, um möglichst nahe heranzukommen an die Eizelle, die den Spermien durch einen Maiglöckchenduft den richtigen Weg weist.—Demnach sind Frauen einfach näher dran, denn das Maximum der Lusterfahrung findet in ihrem eigenen Inneren statt und Männer sind dabei eher außen vor. Das wiederum läßt an den blinden Seher Theresias denken, der 9 Monate als Frau gelebt hat, um zu bekunden, die Frau habe das 9–fache der Lust im Verhältnis zum Mann.

Auch das läßt sich nachvollziehen. Frauen brauchen eben die stärkere Motivation, weil sie auch mehr riskieren im Verhältnis zum Mann, nämlich Freiheit, Gesundheit, Leben und auch die soziale Stellung.—Und in der Tat wurde die „Schwäche” von Frauen als Mütter, die ein Kleinkind zu versorgen haben, immer wieder von Gesellschaften schamlos ausgenutzt.

Aber bei alledem hat die Schwarzer–Welt einen ganz einfachen Schwarz–Weiß–Code. Männer sind demzufolge in Wirklichkeit, als was Frauen schon immer gesehen wurden: minderwertig. Und seither gelten Männer als brandgefährlich.—Während Frauen ihr Schicksal zum Opfersein kaum abwehren können, wird das Mann–Sein seltsam widersinnig dargestellt.

„Der” Mann hat halt die falsche Natur und kann deswegen nicht einmal sicher sein vor sich selbst, denn das Trieb– und Täterhafte ist angeblich biologisch ganz tief in ihm angelegt.—Empathie wird exklusiv nur Frauen zugeschrieben. Sensibilität steht im Schwarzer–Feminismus den Männer einfach nicht zu, weil sie nichts weiter sind als entartete Frauen.

Ich bin seinerzeit nicht in Männergruppen gegangen, obwohl ich verstehen kann, daß es einige getan haben. Ich habe mich auch nicht als Emanzipations–Couch angedient, um dann Sex zu erbetteln. Auch bin ich nicht zum Frauen–Versteher oder zum Softie geworden. Mir war das alles zu würdelos, also habe ich meine Männlichkeit lieben gelernt.—Wie heißt doch der Werbe–Spruch einer einschlägigen Industrie: Beton, es kommt darauf an, was man damit macht!

Aber die Traumatisierungen waren wohl platziert. Ich konnte Mit–Männer beobachten, die des nachts hinter einer Frau herliefen, um ihr zu bekunden, daß man ihr wirklich nichts würde antun wollen.—Und dann diese unsäglichen Bemerkungen: Sagte doch eine dieser so schrecklich oberflächlich emanzipierten Frauen zur anderen, als ich ihnen beim Eintritt zu einer Alumni–Feier im Overberg–Kolleg den Vortritt ließ und die Tür aufhielt: Also das sollten man als Frau immer mitnehmen…

Ich habe beizeiten das Gedankenlesen entwickelt und kann mühelos in solchen Situationen den unausgesprochenen Satz weiter fortführen, bis hin zum impertinenten Rest: Ansonsten müsse frau die Männer klein machen und auch so halten.—Das Ganze war ja so sicher, weil es die Rachegöttin Alice so und nicht anders verordnet hatte in ihrer gar nicht göttlichen Weisheit. Selberdenken war schon immer etwas, was die meisten sich nicht zumuten mochten, gerade Frauen nicht.

Ich bin Philosoph geworden, aber so etwas braucht seine Zeit. Anfangs ist es eher so, daß man einfach alles ernst nimmt, auch den größten Unfug, weil man ja nun selbst urteilen lernen will.—Also habe ich mich richtig einmachen lassen von geistlosen MenschInnen, die ihr Vergnügen dabei hatten, irgendwelche Rachegelüste an mir zu exekutieren.

Philosophie macht erst einmal schwach, weil man gar nichts mehr sicher weiß, wenn alles möglich sein könnte, was denn nun noch gelten darf. Aber es ist unethisch, die Schwäche anderer auszunutzen und nicht dafür zu sorgen, daß sie auf Augenhöhe sind.—Im Zweifelsfall gibt man ihnen bessere Argumente einfach selbst zur Hand. Das ist kein Großmut, das ist nicht gönnerhaft, sondern einfach nur menschlich. Es ist eben keine Demütigung, man will doch, daß das Gegenüber ein ebensolches ist und auch bleiben soll.

Das wäre Konzilianz und wahre geistige Größe, alles andere ist einfach nur banausenhaft.—Aber in der Welt von Alice Schwarzer, die diesen unerbittlichen Geschlechterkampf in Szene gesetzt hat, war das natürlich verpönt. Und alle ihre Vestalinnen taten, was der Furie ein Wohlgefallen war.

Ich erinnere mich noch mit Schaudern daran, wie sich dieser Schwarzer–Feminismus allmählich das Format von Rassismus zugelegt hat. Da wurde nämlich die natürliche Bösartigkeit „des” Mannes einfach unterstellt.—Wer da noch in der Identitätsfindung war, konnte glatt von diesen BulldozerInnen überfahren werden. Pardon wurde nicht gegeben, um den unseligen deutschen Kaiser zu zitieren.

Zwei Rachegöttinnen

(Zeichnung aus dem 19. Jahrhundert nach einer antiken Vase)

Ich erinnere mich mit Entsetzen an die Dogmatik nach Schwarzers Gusto, daß angeblich in jedem Mann ein Gewalttäter, ein Vergewaltiger und zuletzt auch ein Kinderschänder „natürlich” mit angelegt sein soll.—Männer waren als solche eine Gefahr, denn sie könnten jederzeit sehenden Auges außer Kontrolle zu geraten, weil sie eben einfach diese miese männliche Natur haben. Das sind Menschenbilder aus den 50er Jahren, in denen das Wort vom „Trieb” jede Psychologie ersetzt, weil danach gleich das Wort „Täter” kam.

Dasselbe Argumentationsprinzip habe ich neulich mit Entsetzen in einem meiner Seminare wieder erlebt: Wir müßten als ‚Weiße‘ alle Schuld auf uns nehmen, weiß zu sein. Das sagte ein Student, der Lehrer werden will, über Interkulturelle Gerechtigkeit.—Ich habe gesagt: Das stehen Sie nicht durch. Sie übernehmen sich, das können Sie gar nicht bewältigen! Sie können es nur für sich selbst anders machen.

Die Auswüchse im Geschlechterkrieg waren irre: Es gab doch tatsächlich Männer, die flehentlich um sich blickten, wenn sie mit einem Kleinkind zu tun bekamen. Es könnte sich ja die böse Natur im ungezähmten Inneren des Mannes wider Willen losmachen und außer Kontrolle geraten.—Solche Menschenbilder sind selbst therapiebedürftig. Aber Alice Schwarzer hat jede Gelegenheit genutzt, diese Welle, die sie selbst erzeugt hat, mit Wonne und Zornesröte zu Tode zu reiten. Die Motive dafür liegen im Krieg, der nur mit anderen Mitteln als Geschlechterkrieg fortgesetzt wurde.

Ich wäre damals nur zu gern mit den ersten Freundinnen, Liebschaften und Selbstsucherinnen ins Einvernehmen gekommen: Emanzipierst Du mich, emanzipiere ich Dich! Wir wußten doch alle gar nicht, wohin die Reise hingehen soll. Nur weg, aber wohin?—Solche Partnerschaften wären aber Kollaboration mit dem Feind gewesen. Wieviel Drittes Reich steckt eigentlich noch immer hinter alledem?

Erzählt wird von einer Begebenheit, daß die junge Alice Schwarzer in Paris mit Jean Paul Sartre zum Interview verabredet war. Und ja, dieses undefinierbare Verhältnis zwischen den beiden öffentlichen Intellektuellen wirkte äußerst vorbildlich.—Aber ich fand das alles etwas suspekt. Was wurde da eigentlich verherrlicht? Sie führten eben ein öffentliches Leben und ich denke, daß vieles einfach nur Inszenierung war.

Jedenfalls soll mittendrin Simone de Beauvoir plötzlich ins Zimmer gepoltert sein, habe die Interviewerin abschätzig angeschaut und sei dann augenblicklich wieder verschwunden.—Und Alice Schwarzer, wie sie später zu Protokoll geben wird, habe sich damals ob der üblichen Kürze ihres Minirocks derart geschämt…

Die Technik, die Sie im „Kleinen Unterschied” einsetzt, war damals üblich und effekthaschend. Das war auch in der angeblich wirklich wahrhaften Arbeiterliteratur so, mit denen junge Lehrer ihre Schüler traktierten, um sie auf dem Wege zur richtigen Ideologie zu bringen, um ein besserer Mensch zu werden.—Ach die vielen falschen Propheten…

Was lernen wir daraus, gar nichts! Ich sitze gerade auf dem Flughafen von Teneriffa und mag diese weiblichen Frauen hier. Selbstverständlich machen sie alles mögliche, aber hier muß nicht dauernd hervorgehoben werden, daß sie ja eigentlich ein Handikap haben, nämlich eine Frau zu sein und trotzdem Busfahrerin.—Vor allem sind sie allesamt immer eine Erscheinung. Ich denke dann immer, daß wir das in Deutschland nicht haben, liegt eben am dauerhaften Krampf in der Geschlechterfrage.

Es gab damals nicht einmal ein Wort für Fakes, weil man noch alles geglaubt hat, was gedruckt wurde. Also mußte, was in angeblichen Interviews, anfangs mit Arbeitern dargestellt wurde, doch auch der Lebenswirklichkeit von Frauen entsprechen. Man kann ja nun in diese Interviews mit „den” Frauen wer weiß was hineinschreiben.—Und bei Alice Schwarzer ging es immer gegen die Kerle. Sie wurden in diesem Geschlechterkrieg systematisch in die Defensive getrieben, mit ihren scheußlichen Angewohnheiten aus Penetrationswut, Brutalität, Orgasm–Gap und grobschlechtigem Unmenschentum.

Was mich damals schon gestört hat, weiß ich allerdings inzwischen zu vertreten. Der „Pädagogische Eros” ist auch wieder so ein Wort, das nach dem nun wirklich nicht ausgeprägten Sprachgefühl von woken Pamphletisten heute vielleicht überhaupt nicht mehr benutzt werden darf, ist eine heilige Sache, aus Gründen der Pädagogik!—Nur das, was von innen her kommt, was aus eigener Einsicht, also intrinsisch einen Prozeß der Selbstveränderung motiviert, um tatsächlich ein anderer Mensch zu werden, ist einzig, was zählt.

Alice Schwarzer hat die Diskurse über Emanzipation gekapert und daraus ihr Ding gemacht. Dabei stand diese Auseinandersetzung ohnehin auf der Tagesordnung. Die beiden Kriege hatte bewiesen, wohin das alles führt, einfach nur in den Tod, ins Leid, in die Verzweiflung und lebenslange Traumata. Die meisten Kriegsheimkehrer hatten Dinge gesehen, die kein Mensch sehen sollte.

Aber auch die Gurus in den 70ern waren eine Plage, weil sie zwar Glaubenssätze verkündeten, aber keine Anleitung zum Selbstdenken gaben.—Opportunisten oder solche, die nur ihr Süppchen kochen wollten, haben es immer leichter als die, die alles selbst in Erfahrung bringen, sich selbst überzeugen und aus eigener Einsicht handeln wollen.

Alice Schwarzer hat allerdings nicht nur Männern geschadet, sondern vor allem den Frauen. „Was ziehe ich nur heute Abend zur Frauengruppe an”, das war ein starkes Problem seinerzeit.—Die Kontrolle und Observanz, der geringschätzige Blick auf den Toiletten, der mißbilligende Neid von Frauen untereinander, die bei aller Betulichkeit immer eher im Verdrängungswettbewerb untereinander stehen, wurde als Verhalten eben nicht überwunden.—Da lobe ich mir das Fairplay unter Männern, die ihre Auseinandersetzungen führen, so daß es gut ist. Und im Unterschied zur Rachsucht unter Frauen ist unter Männer vor allem eines völlig verpönt: Nachtreten.

Eingeübt wurde wieder nur weibliche Unterordnung, nunmehr beim Emanzipieren nach zertifizierter Schwarzer–Methode. Alles ist, bleibt und blieb also immer nur dasselbe. Wie schrecklich.—Aber das war mal wieder typisch.

Es kam nicht darauf an, wer man/frau ist, wie frau/man sich gerade fühlt und worauf es ankommt, sondern einzig auf Anpassung und Duckmäuschentum kam es an.—Und unsereins durfte als Mann natürlich nichts dazu sagen, von wegen Feind hört mit! Dagegen hatte der soeben erwachende Intellekt sich inzwischen schon ein paar Navigationsmittel zugelegt. Ich plaudere ja nur zu gern aus, was ich gefunden habe, das alles soll doch Menschen stark machen, so daß sie über sich hinauswachsen können.

Ich habe das entwaffnende Argument zum ersten Mal von einem Kollegen auf einer Tagung in Mannheim gehört. Es stammt von einem Soziologen, der namentlich nicht genannt werden will und wohl im Osten der Republik auf Brautschau gegangen war. Er hob ungefragt, wohl weil er ein Bedürfnis verspürte, durch sein Bekenntnis endlich Stellung zu beziehen, mit Verve hervor, daß die Frauen im Osten ganz anders wären, als die im Westen, denn diese wären doch eigentlich nur Zicken.

Sorry, da ist etwas dran! Viele Frauen haben bei ihrer Emanzipation bequemlichkeitshalber eine Abkürzung genommen und sich von Frau Schwarzer anleiten lassen. Aber es kommt noch besser: Ich muß gestehen, daß ich die berühmt–berüchtigte klammheimliche Freude nicht verhehlen kann, wenn ich inzwischen dieselbe Aussage vor allem von Frauen hören, die aus anderen Ländern stammen.—Übrigens, es müssen gar nicht gelernte Ossi–Frauen sein, das „vererbt” sich einfach so durch das gelebte Leben an die Töchter. Gut so!

Kunststück, bei ihren Müttern haben die Töchter im Westen immer dieses Hin und Her des Lamentierens erlebt. Dieser andauernde Kampf für und gegen die Männer und dann der Dauerfrust.—Frau will viel, kann sich aber nicht überwinden, endlich auch mal damit anzufangen.

Und alles liegt an den Männern, die den Frauen dann ersatzhalber das Atelier finanzieren, damit sie wenigstens auf Kunst machen können. Aber glücklich wird das alles nicht.—Diesen Keil hat Alice Schwarzer in die Seelen heterosexueller Frauen getrieben, zwischen Frauen und Männer, vor allem aber mitten durch das Weibliche hindurch.

Es gab einige Kritikerinnen, die weggebissen und gecancelt wurden, der Großteil aller ist aber der falschen Prophetin aus Köln gefolgt. Jede Fernsehdiskussion wurde zur Abrechnung. Dabei steckt im Hintergrund eigentlich nur ein geistiges HinterweltlerInnentum.—Auch, wie sie im Verfahren gegen Jörg Kachelmann ausgerechnet für die Bildzeitung das Urteil schon längst gesprochen hatte, als diese unsägliche Geschichte der Rache aus Liebe und Eifersucht ans Licht kam.

Antonio Tempesta:

Die Furie Tisiphone im Palast von Athamas, 1606.

Hohes Gericht der Diskurse!

Ich beantrage, daß zum ‚pädagogischen Eros‘ noch ein ‚psychologischer Eros‘ hinzukommen soll, nämlich einer, der den Leuten ihre Würde läßt, so daß sie wieder aufstehen können.—Was soll all dieser Haß, die Rechthaberei und der dumme Biologismus, mit dem Alice Schwarze in der Geschlechterfrage schon seit Jahrzehnten einen Unfrieden stiftet, der ihr als Geschäftsgrundlage dient.

Wann wird sie endlich Genugtuung finden?—Aber sollte man sie denn als Rachegöttin überhaupt ernst nehmen? Mit den Göttern verhält es sich nämlich wie mit dem bekannten Werbespruch: Die tun was!

Wieviel Opfer verlangt sie noch? Sie ist und bleibt erwartbar untröstlich. Würde sie wirklich übergreifende Interessen im Kosmos vertreten, so wie Götter es tun, die eben nicht eher ruhen, bis Ausgleich geschaffen worden ist, man könnte es nachvollziehen. Sie betreibt aber nur ihr Ding nach Gutsherrinnenart.

Das, genau das wäre eine Frage für den psychologischen Eros. Er soll bitte sagen, ob dieses rostige Kriegsbeil nicht langsam zur Manie geworden ist.—Wenn nur nicht so viele Frauen ihr Leben und ihr Glück darauf verwettet hätten.

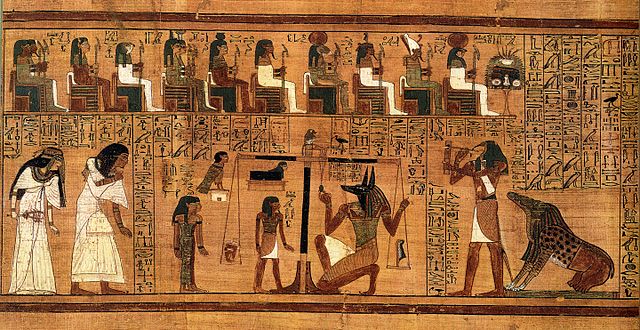

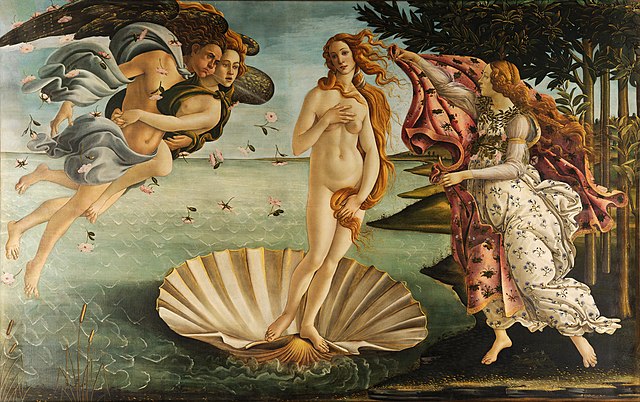

Es ist wie bei den Erinnyen. Das sind Plagegeister, die im selben Augenblick entstehen, wenn Kronos, der jüngste Sohn der Erdgöttin Gaia in der Geschichte der Großgötter, auf Geheiß seiner Mutter den eigenen Vater mit einer Sichel entmannt.—Sobald die Sichel ihre meuchelnde Tat vollführt, spritzt ein Teil des göttlichen Samens ins Meer, woraus Aphrodite, die ‚Schaumgeborene‘ entsteht.

Aber aus dem Blut, das auf Land fällt, entstehen Plagegeister.

Sandro Botticelli: Die Geburt der Venus, 1485.

Nun stellt sich immer die Frage in solchen überzeitlichen Angelegenheiten, warum, wann und ob überhaupt sich so etwas wieder beruhigen könnte. Immerhin ist es eine Tat von kosmischem Ausmaß.—Es ist die Frage, was Frau Schwarzer wirklich bewegt. Ist es Vergeltung, ist es Ausgleich, der Wunsch nach Wiedergutmachung oder die Herstellung von Harmonie, auf die sie sich wohl nicht wirklich versteht? Oder hat sie nicht einfach nur den ruinösen Geschlechterkampf zum Geschäftsmodell ihres Lebens gemacht?

Ich denke an einen meiner wichtigsten Philosophie–Lehrer an der Uni in Münster, dem ich viel zu verdanken habe, weil er im Zuge seiner „Philosophie der Beschreibung” den Perspektivismus zur Methode erhoben hat. Das habe ich übernommen.—Ich will alle Perspektiven würdigen, denn alle sind gleich weit zu Gott. Daher zählen für mich auch immer Positionen, die nicht meine sind. Ich will, daß sie alle eine faire Chancen haben, sich vertreten und durchsetzen zu können. Möge die bessere Theorie gewinnen!

Aber wie sagte doch dieser Philosoph immer wieder, weil er die Welt schlußendlich offenbar nicht mehr verstand: „Ja, da gibt es jetzt so eine neue Zeitschrift, die Emma.”—Es hat nie jemand darauf geantwortet, ich auch nicht. Heute würde ich es können und ich würde das Wort ergreifen, ganz gewiß.

Ich danke Friedrich Kaulbach, der wohl nicht gewußt hat, daß er einer meiner wichtigsten Lehrer wurde. Diese Glosse ist ihm gewidmet.