Das Schloßcafé—eine Herzenssache

Schloßgarten–Restaurant Münster, 2020. Foto von RoxFuchs via Wikimedia. Lizenz: Creative Commons: CC-BY‑4.0.

Der Ort hat(te) Flair.—Tagsüber, sonntags, mittags, abends oder auch bis tief in der Nacht, es sind vielfältige Momente, die Menschen hier miteinander verbunden haben. So etwas läßt sich nicht einfach abreißen.

Das Restaurant im Schloßgarten von Münster ist ein ganz besonderer Ort in der Intimgeschichte der Stadt.—Ein Abbruch des Hauses, ein Bruch mit dieser Tradition wäre wirklich nicht wünschbar. Die Kontinuität sollte auf irgendeine Weise gewahrt bleiben.

Das Schloßcafé ist etwas besonderes. Wir brauchen Lokalitäten mit gutem Geist, an denen wir uns aufgehoben fühlen. Das Wohlgefühl gelingt an traditionellen Orten mit eigener Geschichte und einer Aura, die sich spüren läßt.

Das gilt gerade auch für Lokale, ›wo wir damals immer hingingen, wenn das eine oder das andere stattfand.‹—Bei allem angesagten Individualismus ist es erhebend, sich selbst an einem solchen Ort zu erleben; wo andere schon vor langer Zeit sich und einander gefunden haben. Davon abgetrennt zu werden, hätte etwas von einer geistig–seelischen Amputation.

Das Schloßcafé im Winter, 2021. Foto von Rainer Halamar via Wikimedia. Lizenz: Creative Commons: CC-BY‑4.0.

Warum sollen wir uns nicht bekennen, gerade auch für ›Sentimentalisches‹, für Träume, Phantasien und für Orte, die uns wirklich etwas gegeben haben.

Aber das alles wird uns peinlich gemacht. Daher sind wir sprachlich nur selten bereit und in der Lage, zum Ausdruck zu bringen, was denn nun das Besondere an jenem Ort war, von dem so viele andere auch reden.

Ich selbst habe einige Nächte im Schloßcafé verbracht. Und diese Nächte hatten etwas Bewegendes. Es war kaum ein Durchkommen, andauernd gab es Blicke und Begegnungen, Gesten, Hochgefühle und Verabredungen …—Es herrschte eine dichte Atmosphäre, wie man sie nur selten erlebt.

Philosophisches Café im Erker

Der Erker im Schloßcafé Münster.—Quelle: Eigenes Foto.

Der Erker in diesem Kaffeehaus ist mehr als ideal, die Konstellation ist einfach wie geschaffen für philosophische Diskurse.—Es ging ja nicht um Vorträge, sondern um Dialoge auf Augenhöhe, die ihren eigenen Weg suchen und finden sollten. Das gelang dort immer wieder.

Philosophisches Café im Schloßcafé 2009/10.—Quelle: Eigenes Foto

Hiobsbotschaften

In letzter Zeit hörte ich immer wieder, das Schloßcafé sei geschlossen wegen Umbauarbeiten. Jetzt ist noch etwas hinzugekommen: Von Baufälligkeit ist die Rede, so daß es scheint, hinter den Kulissen stünde bereits der Abrißbagger.—Aber ganz so einfach ist das nicht, dafür zu sorgen, daß mal wieder ein Haus mit Geist und Geschichte einfach weg ist.

Was werden unsere Emotionen wohl dann mit uns machen, wenn sie den Ort und das Haus solcher Erinnerungen verloren haben?—Sie werden zuerst an sich selbst zweifeln und sich zuletzt noch tiefer in die zeitgemäße, immer größer werdende Verbitterung begeben.

Wieder einmal wurde bewiesen, daß es auf unsere Sentimentalität in dieser Welt nun wirklich nicht ankommen kann. Es gibt eben Wichtigeres?

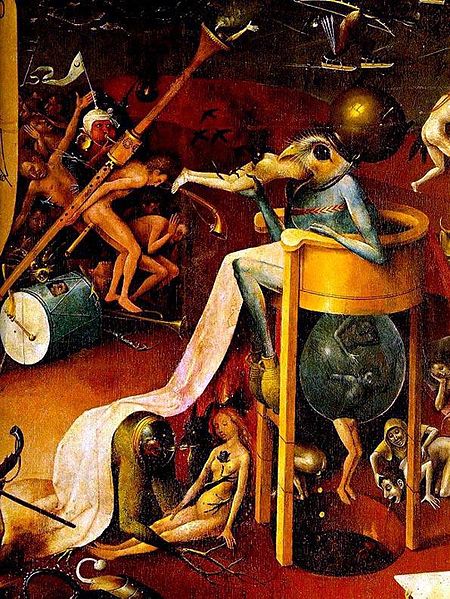

Die Polka Popes von Miriam Jonas gehen auf eine Begegnung

Die Polka Popes von Miriam Jonas gehen auf eine Begegnung