-

Anthropologie, Ausnahmezustand, Corona, Corona-Diskurs, Corona-Politik, Diskurs, Götter und Gefühle, Identität und Individualismus, Melancholie, Motive der Mythen, Psychosophie, Religion, Theorien der Kultur, Zeitgeist, Zivilisation

Wenn Worte sich enthalten

Erlösung gibt es nur durch Sprache, aber was, wenn die Worte fehlen?

Wenn Worte fehlen, suchen wir stammelnd nach Beispielen: Es ist wie…, es ist wie…, es ist wie… – Ja wie denn?

Wenn etwas gesagt werden soll, aber eigentlich gar nicht klar ist, was denn jetzt und vor allem wie, dann stehen die, die sich jetzt mal äußern sollen wie Lehrer vor einer Klasse von Schülern, die den Teufel tun werden, sich jetzt zu melden.

Keines der bekannten Worte wird sich bereit erklären für ein solches Himmelfahrtskommando, darstellen zu sollen, wie es denn so ist, ein Impfgegner zu sein und gegen den Strom zu schwingen. Ein Student sagte mal im Seminar, da müsse man aufpassen, nicht blaue Augen zu bekommen, wenn man gegen den Strom schwimmt. Auf Nachfrage erklärte er dann das köstliche Bild, die blauen Augen entstünden durch Zusammenstöße mit entgegenkommenden Fischen.

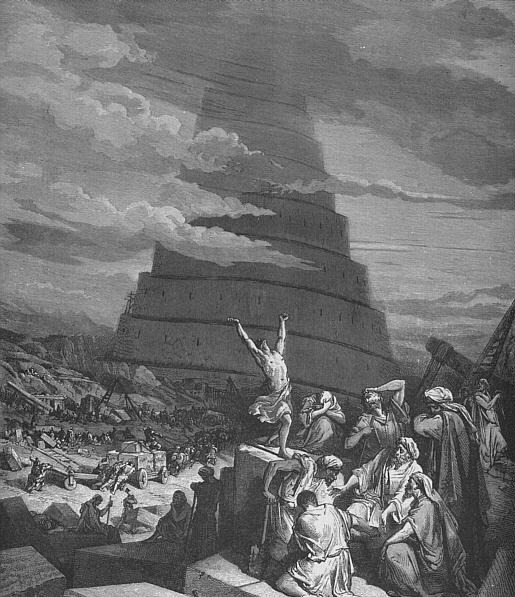

Gustave Doré: Die babylonische Sprachverwirrung (1865ff.). Im Corona-Diskurs ist Verstehen aus vielerlei Gründen ganz besonders schwierig, weil im Hintergrund tiefe religiöse Traumata das Orchester der Gefühle dirigieren und tagtäglich neue Ängste geschürt werden. Die meisten “Rechtgläubigen” bemerken nicht einmal, daß sie sich angepaßt haben und tunlichst nur angepaßte Worte verwenden aber gar nicht die eigenen. Viele beten nur nach und kommen dann auch sehr schnell ins Stammeln, wenn sie ihrerseits begründen sollen, was sie warum für richtig halten.

Tatsächlich ist es ungeheuer schwer, etwas zu verstehen, in dem man sich gerade befindet. Man kann in einer Höhle nicht erklären, daß man sich in einer Höhle befindet, ohne daß die, denen man das gern mitteilen möchte, schon mal davon gehört haben, daß es auch ein Außerhalb gibt. Das ist die berühmte Allegorie in Platons Höhlengleichnis mit dem sich Platon an den Athenern bis in aller Ewigkeit revanchiert, daß sie seinen geliebten Lehrer zum Tode verurteilt haben, weil er den Mainstream gestört hat beim Nichtdenken.

Die Sprache ist das Haus des Seins, sagt Heidegger und in der Tat ist diese der “Weinberg”, von dem die Christen so gern reden. Die Erweiterung des Ausdrucksvermögens ist alles entscheidend.

Das ist ja gerade das Schlimme an einem Trauma, es lastet auf der Seele, ohne daß man sich davon erleichtern könnte. Das würde nur gehen, wenn man es mit-teilen würde. Aber dazu sind Worte nötig, die sich freiwillig melden und sagen: Ich versuche das jetzt mal. Aber die meisten dieser mutigen Worte kommen dabei um. Mutig sein allein genügt nämlich nicht.

Außerdem ist da noch die Grammatik, und die ist weit mehr, als nur das, was man im Deutschunterricht zu hören bekommt. In der Philosophie gibt es “Ontologien”, das sind “Seinslehren”, die zu anderen Zeiten ernsthaft vertreten und auch geglaubt wurden, wo dann eben so Nebensächlichkeiten drin stehen, wie etwa die “Natur des Menschen, des Mannes oder auch der Frau”.

Man sollte nicht zu hart mit anderen Epochen ins Gericht gehen, denn diese hatten auch ihre Problem, nur andere als wir. – Man hat das eben geglaubt, daß es so etwas wie eine fixierte Natur gibt und das war wohl auch gut so, weil einem die Welt ohnehin bereits über den Kopf gewachsen war.

Nun nimmt im Zuge der Kulturgeschichte das sprachliche Differenzierungsvermögen immer weiter zu. Daher braucht es ständig neue, bessere, tiefere Worte, aber auch die Grammatik muß sich öffnen für die neuen Fälle des Lebens. Sie darf und soll neuen Lebens- und Empfindungsformen nicht ihre Existenzberechtigung aberkennen, indem sie gar nicht zuläßt, das so etwas überhaupt gesagt werden kann. – Wenn die Worte falsch sind, führen sie in die Irre, wenn die Grammatik nicht mitspielt, dann bleibt nur Stammeln, das keiner versteht.

Daher müssen wir mit dem, was wir zu sagen hätten, aber noch gar nicht wirklich mit-teilen können, ziemlich lange hadern. Wir müssen mit der Schulklasse unserer Worte viele Diskussionen führen, bis einige sagen, ich kenne da wen, der das kann, den hole ich mal. – Wir brauchen die Musen dazu, denn erst sie schenken uns die nötigen Inspirationen, etwas Unsägliches doch zur Sprache zu bringen.

Einer der Anklagepunkte im Prozeß gegen Sokrates, neben dem ehrenwerten Vorwurf, er würde die Jugend (zum Denken) verführen, bestand darin, er würde “fremde Götter” einführen. Man sollte hier nicht auf der Überholspur denken, sondern das Ganze erst einmal auf sich, wie auf ein Kind wirken lassen. Was kann das bedeuten, fremde Götter nicht einführen zu dürfen? – Das ist das Schöne am Denken, sich selbst dabei zusehen zu können, wie man “dahinterkommt”.

Also, die Griechen hatten den Polytheismus und das muß man wiederum auch betrachten als ziemlich kostspielige Angelegenheit. Man kennt das noch in der Debatte über die Feiertage, wo doch damals die evangelische Kirche einen Feiertag abgetreten hat, nur um der armen Wirtschaft zu helfen. Ja, an Feiertagen wird in vielen Sektoren nicht gearbeitet, sondern gezahlt, vor allem von denen, die sonst immer kassieren.

Sokrates sprach von seinem “Daimonion”, einer Art Geist, eine innere Stimme, die er hört. Sie würde ihm nie etwas anraten zu tun, sondern sich nur melden, sobald er etwas Ungutes zu tun beabsichtigen würde. – Wenn ich damals vom Athener Gericht mit einem Gutachten betraut worden wäre, hätte ich darzustellen versucht, daß es sich bei dieser Instanz nicht um einen neuen, fremden Gott handeln würde, der unerlaubterweise eingeführt worden sei, sondern um eine Ausdifferenzierung in der Psyche und in der Seele des Sokrates, die wegweisend werden sollte, die sich hier nur ausnahmsweise schon einmal melden würde.

Ich stelle mir also vor, daß es so etwas wie eine Einfuhrbehörde für Götter gegeben haben muß. Wenn da also mit einer neuen Unterwerfung auch die neu unterworfenen Götter eingeführt werden müssen, dann wird man sich gefragt haben, also, haben wir die nicht schon, wer unsere Götter könnte das machen? So hat Zeus an die hunderte zusätzlicher Namen, das sind alles Götter aus einverleibten Häuptlingstümern oder Königreichen mit ihren höchst spezifischen Zuständigkeiten.

Es ist unerläßlich, den Göttern und zwar allen das Ihrige zu geben, wo nicht, droht Ärger. Etwa als, kurz bevor die Athener in den Krieg zogen, irgendwelche Jugendlichen an den Hermesstauetten, die an den Straßen zu Hunderten standen, mal so eben die erigierten Penisse abgeschlagen haben.

So ist etwa die Aphrodite mit rotem Haar, weil sie eben aus Zypern kommt, wo auch das Kupfer herstammt. Wenn man also die Aphrodite ungebührlich behandeln würde, verdirbt man es sich nicht nur mit der Schönheit, sondern auch mit den Frauen, mit der Rolle der Frau als solcher und dann auch noch mit den Zyprioten. – Daher muß allen Ernstes eine Kommission darüber entscheiden, was man denn mit einem konkreten Gott, der da neu aufgetreten ist, anstellen soll. Und man hat die neue Kompetenz des Sokrates einfach völlig falsch gedeutet und gar nicht verstanden.

Wenn die Worte sich drücken, wenn die Grammatik die Arme verschränkt und bei so etwas nicht mitmachen will, dann gibt die Sprache mit Bedauern zu verstehen, daß sie da jetzt auch nicht weiterhelfen könnte. Dann hat man ein Problem mit sich und den Anderen. Man versteht sich selbst nicht wirklich, weil die Worte fehlen, man wird nicht verstanden, weil die Grammatik streikt für solche Fälle und zugleich spuken da noch tiefe religiöse Traumata, von denen die meisten nicht einmal etwas ahnen.

Und dann wird zu Vergleichen gegriffen, die einfach schräg rüberkommen müssen. Historische Vergleiche sind immer problematisch, weil es ja konkrete Verhältnisse, Ereignisse und Folgen sind, die sich so, auf dieselbe Art und Weise, ganz gewiß nicht wiederholen. Andererseits sind wir darauf angewiesen, mit Analogien zu arbeiten, wenn kein Wort sich traut, überhaupt Stellung zu nehmen.

Wir sollten das, was die Sprache ist und was sie ausmacht, was sie kann, wo sie ihre Grenzen hat und was wir tun können, uns mehr Ausdruck zu verschaffen, endlich anders sehen. Dieses nachrichtentechnische Modell von Sender, Empfänger und Botschaft ist grottenschlecht und absolut unangemessen.

Es ist vielmehr so, daß wir miteinander im Dialog kooperieren müssen, wenn wir etwas vorstellbar machen wollen, um dann erst das Urteil eines Freundes oder einer Freundin zu erbitten. Andere können uns erst dann wirklich etwas anraten, wenn sie uns ver-stehen, das heißt, wenn sie aus unserer Position heraus ihre Stellungnahme abgeben. – Zu hoch? Da kann ich dann auch nicht mehr helfen.

Man achte bitte einmal darauf, wie viele “Regieanweisungen” da einander gegeben werden: “Nein, so ist das nicht. Du mußt Dir das anders vorstellen, etwa wie, wenn…” – Verstehen ist Arbeit, auch wenn das unter Freunden nicht so gesehen wird. Denken ist ähnlich, es ist ein Dialog der Seele mit sich selbst.

Und dieses Bohren ganz dicker Bretter, wie Max Weber die Politik charakterisiert, um Gesinnungstäter, Tugendwächter und Hitzköpfe von irgendeine Propaganda durch die Tat abzubringen, ist genau das. Politik ist, wenn sie wirklich etwas leistet, der Versuch, neue Zugänge zu finden, durch Sprache, Verstehen und neue Gemeinsamkeiten.

Das macht dann in der Tat den Jargon der Diplomatie so interessant. Was macht man, wenn man nicht einmal “Beziehungen” zueinander hat? Man besucht sich, spricht miteinander, sucht nach “Gemeinsamkeiten”, bis man dann eine “gemeinsame Gesprächsgrundlage” findet, auf der weitere “Konsultationen” stattfinden können. Und das wäre nur der alleranfänglichste Anfang.

Impfgläubige wollen immer gleich mit den Beitrittsverhandlungen beginnen. Sie sprechen den Ungläubigen einfach ab, daß es so etwas wie sie überhaupt geben könne. – Es ist aber naiv zu erwarten, daß es in der Corona-Krise nur einen einzig richtigen Glauben gibt.

Corona ist nur so stark, weil viele unserer Systeme erstaunlich schwach sind. Es ist gut zu wissen, dann wird man in Zukunft weit weniger vertrauen, sondern sehr viel mehr kritisch sein und bleiben müssen. – Aber auch das muß erst einmal zur Sprache gebracht werden, mit den richtigen Worten und einer Grammatik, die neuen Gedanken aufgeschlossener ist als die Angstrhetorik unserer Tage.

Es bleibt nur, mit dem Kopf immer wieder gegen die Grenzen der Sprache anzurennen und derweil die Musen darum zu bitten, das Gespür für die richtigen Metaphern zu schenken.