-

Supervision – Fortbildung für Lehrkräfte

SS 2024 | 3 Workshops: Freitags, den 7., 14., und 21. Juni 2024 | jeweils von

14–18 Uhr | Ort: Café-arte | Kulturcafé im Sandsteinmuseum | Generich 9,

48329 Havixbeck

Lehrerfortbildung

Supervision für Lehrer und

LehrerinnenProf. Dr. phil. Heinz–Ulrich Nennen

heinz-ulrich.nennen@t-online.de -

Supervision – Block

SS 2024 | Zunächst 5 Seminare online:

29.06.2024 | 06.07.2024 | 13.07.2024 | 20.07.2024 | 27.07.2024

dann folgt eine Blockveranstaltung:

Fr, 09., Sa, 10., So, 11.08.2024Seminar

Supervision für Lehrer und

LehrerinnenProf. Dr. phil. Heinz–Ulrich Nennen

heinz-ulrich.nennen@t-online.de -

Supervision – wöchentlich

SS 2024 | mittwochs | 14:00–15:30 Uhr s.t. | Raum: Online

Beginn: 16. April 2024 | Ende: 23. Juli 2024Seminar

Supervision für Lehrer und

LehrerinnenProf. Dr. phil. Heinz–Ulrich Nennen

heinz-ulrich.nennen@t-online.de -

Gespräche und Begegnungen

Persönliche Überzeugungen setzen sich zusammen aus einer Vielfalt von Motiven aus den unterschiedlichsten Sektoren, die wir oft nur zum Teil selbst überprüft haben. Vieles davon ist nicht selbst erdacht, sondern nur übernommen.

Persönliche Überzeugungen setzen sich zusammen aus einer Vielfalt von Motiven aus den unterschiedlichsten Sektoren, die wir oft nur zum Teil selbst überprüft haben. Vieles davon ist nicht selbst erdacht, sondern nur übernommen.Im Zweifelsfall, also immer dann, wenn man es wirklich genau wissen will, stellt sich die Frage, wie sicher, wie entscheidend, wie belastungsfähig unsere Vorannahmen und Vorstellungen wirklich sind. Dasselbe gilt für Lebensereignisse, die zu verstehen naturgemäß schwer fallen muß.

Die Kunst der philosophischen Praxis besteht darin, jedes Gesamturteil zunächst wieder aufzulösen in die einzelnen Bestandteile, aus denen es zusammen gesetzt ist. Vielleicht ergibt sich schlußendlich, daß, was gedacht wurde, schon sehr angemessen gewesen sein muß, vielleicht ergibt sich aber auch eine völlig neue Sicht der Dinge.

Die Kunst der philosophischen Praxis besteht darin, jedes Gesamturteil zunächst wieder aufzulösen in die einzelnen Bestandteile, aus denen es zusammen gesetzt ist. Vielleicht ergibt sich schlußendlich, daß, was gedacht wurde, schon sehr angemessen gewesen sein muß, vielleicht ergibt sich aber auch eine völlig neue Sicht der Dinge.Es gilt, das eigene Urteilsvermögen nochmals selbst zu beurteilen, denn Wissen allein genügt nicht. Es könnte sich schließlich auch nur um gefühltes Überzeugtsein handeln, also um etwas, das nur wie eine konsequente Denkungsart erscheint. — Wenn etwas unbedingt gelten soll, dann muß es sich auch bewähren können. Also sollte es möglich sein, das eigene Wissen zu wissen, sich des eigenen Bewußtseins nochmals bewußt zu werden und auch dem eigene Fühlen noch einmal nachzufühlen. Alledem dient der Dialog in der philosophischen Praxis.

Entscheidend ist nicht das Ergebnis eines Gedankengangs. Viel wichtiger ist es, auf welche Weise das eigene Denken zustande kommt. Daher ist es so wichtig, auch das, was noch so selbstverständlich erscheint, zur Disposition zu stellen, denn wenn es etwas Bewährtes ist und wirklich verläßlich ist, dann wird es sich auch in einer Bewährungsprobe wieder als verläßlich erweisen. — Wir sollten also genauer in Augenschein nehmen, was wir wirklich wissen, was wir wissen müßten und was wir vielleicht gar nicht wissen können. So wird die Qualität aber auch die Begrenztheit des eigenen Urteilsvermögens genauer bewußt.

Philosophie ist insofern stets eine Frage nach den Grenzen dessen, was sich sagen läßt. Die Frage ist dabei immer, wie viel vom Ganzen haben wir eigentlich wirklich sicher im Blick? — Philosophieren bedeutet, ein feines Gespür dafür zu entwickeln, wie weit einzelne Aussagen jeweils tragen, wann ein Wort seine Bedeutung zu verlieren beginnt, wann irgend etwas an einer Aussagen nicht mehr zutreffend sein kann…

Es gilt, um zu verstehen erst einmal den Dialog zu eröffnen. Das gelingt noch am ehesten durch den gemeinsamen Versuch über die persönlichen Narrative. Dem zu folgen verlangt einen hohen Grad an Flexibilität, wir sind nämlich oft nur vordergründig, wie wir uns selbst und anderen erscheinen. Also ist vor allem auch wichtig, was sich eigentlich hinter diesen Kulissen abspielt.

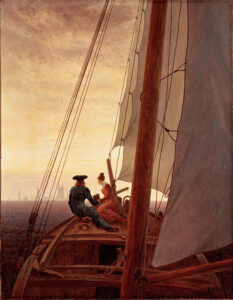

Caspar David Friedrich: Auf dem Segler (1818f). Dazu arbeite intensiv mit Symbole und Allegorien aus Mythen und Märchen, insbesondere mithilfe von Idealen, wie sie die Götter verkörpern. Dahinter verbirgt sich manches, was unserem Denken in abstrakten Begriffen wieder mehr Inhalt, mehr Leben, Geist und Gefühl vermitteln kann. — Philosophie ist weit mehr als nur trockene Theorie, eiskalte Methode. oder rhetorische Spiegelfechterei. Philosophie hat auch eine Praxis, die sich ganz anders darstellt, die nicht nur unterhaltsam, sondern auch erhellend und erheiternd sein kann. — Das Lachen ist schließlich ein immer wiederkehrender Topos in der Philosophie.

Es gilt, mit der Sprache bis zu den Grenzen des bisher Sagbaren vorzudringen. Dort sind die Quellen für ein neues Selbstverständnis, für tieferes Verstehen und neue Lebenskonzepte, so daß sich wieder neues Vertrauen und Selbstvertrauen motivieren und finden läßt. Daher ist Inspiration so wesentlich. Es gilt, neue Eindrücke, Gedanken und Gefühle zur Sprache zu bringen, um neuen Eindrücken ebenso wie Gefühlen mehr Raum zuzugestehen.

Philosophie ist nicht nur Theorie sondern auch Praxis, gelebte Praxis. Sie setzt daher eine geistige Mobilität voraus, die darauf aus ist, ständig den Standort zu wechseln, um dabei nicht selten auch die eigene Position, also sich selbst zu riskieren.

Honorar

Ein erstes Vorgespräch von 30 Minuten ist honorarfrei.

- 60 Minuten 75€

- 90 Minuten 100€

- 120 Minuten 125€

Arrangements

Gespräche sind online möglich via

Persönliche Begegnungen

Treffen sind im Münsterland möglich.

Etwa beim Mittagessen im Gasthaus Stuhlmacher am Prinzipalmarkt:

Beim Kaffee im Lux im Landesmuseum Münster:

Beim Abendessen im Ristorante Il DiVino mit Blick auf den Aase:

Oder an einem anderen genehmen Ort.

Kontakt per Email: heinz-ulrich.nennen@t-online.de

-

Über mich

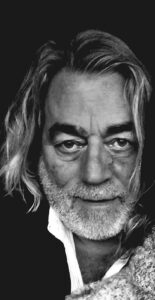

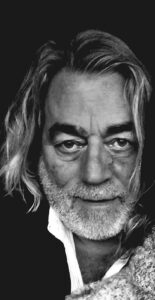

Prof. Dr. phil. Heinz-Ulrich Nennen

Hochschullehrer für Philosophie an der Universität Karlsruhe.

Philosophische Praxis Münster,

für alle Zweifelsfälle des Lebens, des Denkens und nicht zuletzt der Gefühle.

Email: heinz-ulrich.nennen@t-online.de

Motto:

Zunächst muß

das Eigentliche

zur Sprache gebracht werden,

denn nur so kommt das Neue ins Denken.

Von dort kann es dann in die Welt gelangen und spätestens

dann wird es auch im eigenen Leben nicht ganz ohne Wirkung bleiben.

Etwas ausführlicher:

Ich bin Privatdozent und Hochschullehrer für Philosophie an der Universität Karlsruhe (KIT). Im westfälischen Münster betreibe ich eine Philosophische Ambulanz, eine Beratung zur Selbstberatung, denn Philosophie ist ein Gespräch der Seele mit sich selbst.

Ich habe hier in Münster Philosophie, Soziologie und Erziehungswissenschaft studiert und 1989 mit einer Dissertation unter dem Titel Ökologie im Diskurs promoviert. Darin habe ich die seinerzeit aufkommende Technik- und Zivilisationskritik dokumentiert und ihre Hintergründe systematisch rekonstruiert. Demnach gibt es drei mögliche Begründungen für Umweltschutz:

- pragmatisch-anthropozentrisch, weil es auf Dauer unsinnig ist, sich selbst die Lebens- und Existenzgrundlagen zu entziehen

- ethisch-moralisch, weil es geboten erscheint, sich verpflichtet zu fühlen, nachfolgenden Generationen, anderen Lebewesen oder auch Göttern gegenüber

- ästhetisch, weil etwa ein Baum weit mehr ist als eine Sauerstoffspender, sondern eben auch ein Erlebnis, was übrigens alles andere als banal ist

Mit der Dissertation zeigte sich bereits der Schwerpunkt meiner Arbeit, mich interessieren Diskurse im Großen und Ganzen aber auch Dialoge im ganz Kleinen und Persönlichen. Ich bin Dialogarbeiter und Diskursanalytiker: Einerseits interessiert mich die Frage, wie das Neue ins Denken kommt, andererseits, wie Dialoge und Diskurse damit umgehen. – Daher arbeite ich gern inter-disziplinär, an den Grenzen zwischen Psychologie, Anthropologie, Kulturwissenschaft und eben Philosophie.

Nach einer 10-jährigen Tätigkeit als Wissenschaftler im Bereich Diskurs an der Akademie für Technikfolgenabschätzung, hatte ich gestiegenes Interesse daran, einmal einen Diskurs im Prozeß, also in “Wildform” zu beobachten, zu beschreiben und währenddessen zeitgleich zu analysieren.

Im Sommer 1999 bot sich diese Gelegenheit. Anläßlich des Skandals um die Elmauer Rede, die der Philosoph Peter Sloterdijk gehalten hatte, kam es zu einem Medien-Hype sondergleichen, mit mehr als 1000 Zeitungsartikeln, Kommentaren und Berichten. Als ich seinerzeit im Radio davor erfuhr, wußte ich, daß es “mein” Thema sein würde.

In einem 700-seitigen Buch, das auch der Habilitation diente, habe ich diesen soeben aufkommenden Skandal um die angeblich faschistoide Rede des Philosophen Peter Sloterdijk in Echtzeit rekonstruiert. Es war ein Philosophisches Experiment mit der Frage, ob es gelingen kann, einen Diskurs nicht nur zu beobachten, sondern zugleich auch auf den Ausgang der Sloterdijk-Debatte zu spekulieren, noch während dieser Ausgang noch ungewiß war.

Die Warnung dagegen ist bekannt: “Hättest Du geschwiegen, dann wärst Du Philosoph geblieben.” – Ich bin aber davon überzeugt, daß es möglich sein muß, Philosophie auch in Echtzeit betreiben zu können. Nur dann erst hätte auch unser Vernunftvermögen wirklich eine Chance. Bei diesem philosophischen Experiment ging es mir daher um den Beweis, daß es unter gewissen methodischen Bedingungen sehr wohl möglich sein kann, Philosophie in Echtzeit betreiben.

Die Methode geht auf manche Überlegung und Beobachtung meiner rund 10-jährigen Tätigkeit als Wissenschaftler im Bereich Diskurs an der Stuttgarter Akademie für Technikfolgenabschätzung zurück. Dort wurde 1993 im Zuge der Auseinandersetzungen um Atomkraft (wie Gegner sagen), resp. Kernenergie (wie Befürworter sagen) und Klimaschutz von der Landesregierung in Baden-Württemberg ein “Thinktank” zur Erforschung und zur Bewertung von Technikfolgen gegründet, um mehr Wissenschaft und mehr Diskurs in die mitunter sehr dramatisch geführten Auseinandersetzungen um neue Technologien zu bringen. Die Politik war seinerzeit in diesen Fragen mit ihrem Latein am Ende, – das ist eben der Augenblick, in dem neue Institutionen wie eine solche TA-Akademie gegründet werden.

Zu meiner Methode: Schaut man sich unsere Urteile, Bewertungen und Einschätzungen genauer an, so setzen sie sich zusammen aus einer Vielzahl von Aussagen, die aus unterschiedlichsten Sektoren stammen, die wir aber häufig nur zum Teil selbst überprüft haben. Die Frage ist dann immer, wie sicher, wie entscheidend, wie belastungsfähig unsere Vorannahmen wirklich sind. Noch entscheidender ist es, zu spüren, wo die Grundlagen und Voraussetzungen nicht wirklich sicher sind.

Die Kunst besteht nun genau darin, ein jedes Gesamturteil wieder aufzulösen in seine Teile, aus denen es zusammen gesetzt ist, um das eigene Urteilsvermögen nochmals selbst beurteilen zu können.

Wer sich dessen bewußt ist, sollte daher wissen, was wir eigentlich wissen müßten aber vielleicht gar nicht wissen können, so daß wir uns die Begrenztheit unseres eigenen Urteilsvermögens genauer vor Augen führen können.

Philosophie ist insofern eine Frage der Aussagegenehmigung, die man sich selbst berechtigterweise glaubt erteilen zu dürfen. Die Frage ist dabei immer, wie viel vom Ganzen haben wir eigentlich wirklich sicher im Blick?

Philosophieren bedeutet, ein feines Gespür dafür zu entwickeln, wie weit einzelne Aussagen jeweils tragen, wann ein Wort seine Bedeutung zu verlieren beginnt, wann irgend etwas an einer Aussagen nicht mehr zutreffend sein kann. Ich arbeite daher sehr intensiv über Symbole, Mythen und Märchen und insbesondere auch über Götterfiguren, weil sich darin, weil sich dahinter manches verbirgt, was unserem Denken in abstrakten Begriffen wieder mehr Inhalt, mehr Leben und Geist vermitteln kann.

Philosophie ist daher weit mehr als nur trockene Theorie und eiskalte Methode, sondern sie hat auch eine Praxis, die sich ganz anders darstellt, die nicht nur sehr unterhaltsam sondern auch erheiternd sein kann. – Das Lachen ist schließlich ein immer wiederkehrender Topos in der Philosophie.

Philosophie ist nicht nur reine Theorie, sie hat auch eine Praxis. Es gilt, mit der Sprache zum bisher nicht Gesagten vorzudringen. Daher geht es auch um Inspiration, also darum, neue Eindrücke ebenso wie Gefühle zur Sprache zu bringen.

Philosophie hat keineswegs nur mit Reden und Denken zu tun, es geht auch um Inspiration, um neuen Eindrücken ebenso wie Gefühlen mehr Raum zuzugestehen. Philosophie ist nicht nur Theorie sondern auch Praxis, gelebte Praxis. Sie setzt daher eine geistige Mobilität voraus, die darauf aus ist, ständig den Standort zu wechseln, um dabei nicht selten auch die eigene Position, also sich selbst zu riskieren.

-

Anthropologie, Diskurs, Ethik, Identität und Individualismus, Lehramt, Lehre, Philosophie, Professionalität, Psyche, Schule, Seele

Supervision als Weiterbildung

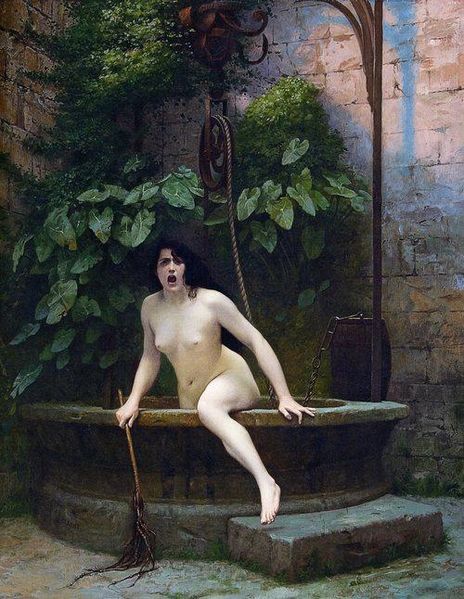

Der Brunnen

Der Brunnen ist das Symbol für die Tiefe, aus der wir schöpfen. Im Märchen führt das direkt in andere Welten. Aber es kommt auch auf die Motive an, denn immer ist auch ein Wagnis damit verbunden, sich auf Tiefe einzulassen.

Wenn andere in den Brunnen springen, müssen wir nicht dasselbe tun. Oft genügt bereits, sich vor Augen zu führen, wie es sich anfühlt und was daraus folgen kann. Auf das Vorstellungsvermögen kommt es an.

Erfahrung

Jean-Léon Gérôme: Die Wahrheit kommt aus ihrem Brunnen (1896). Das sprichwörtlich in den Brunnen gefallene Kind bezeichnet die eher schlechte Erfahrung. Was nicht geschehen sollte, ist dann passiert. – Aber wir lernen gerade anhand von schlechten Erfahrungen ganz besonders gut.

Es kommt also darauf an, aus „schlechten Erfahrungen“ etwas Gutes zu machen. Und dabei entfaltet unsere Sprache ihre magischen Qualitäten.

Wir können in der Vorstellung ganze Welten auf- und untergehen lassen, um die eine Welt, auf die es ankommt, zu erhalten und weiterzuentwickeln.

Wir müssen nicht jede Erfahrung selbst machen. Es genügt, sich gemeinsam vor Augen zu führen, wie „es“ ist. Nicht nur die Praxis allein ist daher entscheidend, sondern vor allem die Fähigkeit, in Alternativen zu denken.

Durch Supervision können wir uns vor Augen führen, wann, warum und weshalb etwas nach allen Regeln der Kunst schief gehen muß. — Allein durch unser Vorstellungsvermögen können wir derweil ganz neue Erfahrungen machen, die auch hilfreich sind, in der Praxis das eigene Selbstbewußtsein zu entwickeln.

Supervision

Nichts ist hilfreicher als ein intensiver Erfahrungsaustausch unter Fachleuten, die aus eigener Anschauung wissen, worauf es ankommt. Wir sind eben keine Maschinen, sondern jede(r) von uns ist etwas Besonderes mit eigenen Stärken und Schwächen, aber auch mit unentdeckten Potentialen.

Ich bin Professor für Philosophie an der Universität Karlsruhe und gebe seit Jahren besondere Seminare für angehende Lehrkräfte. Es geht dabei um eine vorgezogene Supervision. Aus vielen Rückmeldungen von Studierenden weiß ich, daß sie meine Seminare schätzen, weil ihnen genau diese Erfahrungen fehlen.

In jeder Sitzung gehen wir gemeinsam in Krisensituationen, die im Alltag früher oder später aufkommen. Es kommt darauf an, die Rahmenbedingungen zu kennen, also was darf, soll, muß ich tun oder auch unterlassen? Wo liegen die Grenzen der eigenen Kompetenz und der Zuständigkeit? Welcher “Hut” sollte jeweils wann aufgesetzt werden? — Dabei sind die Erwartungen oft höchst widersprüchlich, die von Lehrern und Lehrerinnen geradezu vorbildlich erfüllt werden sollen.

Wir gehen also bewußt und beherzt auf Dilemma-Situationen zu. Lehrer und Lehrerinnen sollten vor professionellem Hintergrund einschätzen und begründen können, was man im Falle des Falles warum und weshalb für angemessen hält. Das dazu erforderliche Urteilsvermögen wird in diesen Seminaren gefördert, weil die Dialoge und Diskurse selbst zur Wirklichkeit werden, in denen Möglichkeiten ohne Scheu durchgespielt werden können.

Weiterbildung

Die Agenda:

- Wahlweise 14, 8 oder 3 Termine

- Max. 16 Teilnehmer u. Teilnehmerinnen

- Empathische Dialoge

- Problemzentrierte Diskurse

- Bearbeiten Sie Ihre Stärken und Schwächen in der Gruppe

- Miteinander und voneinander lernen.

- Auch unkonventionelle Lösungen durchspielen

- Die Welt mit den Augen anderer betrachten und erörtern

- Nach der Präsentation erhalten Sie ein persönliches Feedback im Dialog unter vier Augen

Pro Semester werden drei Veranstaltungen angeboten:

- Entweder wöchentlich, online via Zoom: Supervision (a);

- Oder zunächst 5 x online, sowie ein Wochenende, Fr, Sa. und So: Supervision (b).

- Oder als Präsensveranstaltung an 3 Samstagen im Juni 2024: Supervision (c).

Anmeldung und Teilnahme

Anmeldung: heinz-ulrich.nennen@t-online.de

Sprechstunde via Zoom: Nach Vereinbarung per Mail.

-

Anthropologie, Diskurs, Identität und Individualismus, Lehramt, Philosophie, Professionalität, Psyche, Schule, Seele

EPG II

Oberseminar

EPG II

Ethisch–Philosophisches Grundlagenstudium II

SS 2024 | mittwochs | 14:00-15:30 Uhr | online

Beginn: 17. April 2024 | Ende: 24. Juli 2024

Zwischen den Stühlen

Eine Rolle zu übernehmen bedeutet, sie nicht nur zu spielen, sondern zu sein. Wer den Lehrerberuf ergreift, steht gewissermaßen zwischen vielen Stühlen, einerseits werden höchste Erwartungen gehegt, andererseits gefällt sich die Gesellschaft in abfälligen Reden.

Das mag damit zusammenhängen, daß jede(r) von uns eine mehr oder minder glückliche, gelungene, vielleicht aber eben auch traumatisierende Schulerfahrung hinter sich gebracht hat.

Universe333: YogaBeyond Honza & Claudine Bondi; Beach, Australia 2013. — Quelle: Public Domain via Wikimedia Commons. Es sind viele potentielle Konfliktfelder, die aufkommen können im beruflichen Alltag von Lehrern. Daß es dabei Ermessenspielräume, Handlungsalternativen und vor allem auch Raum gibt, sich selbst und die eigenen Ideale mit ins Spiel zu bringen, soll in diesem Seminar nicht nur thematisiert, sondern erfahrbar gemacht werden.

Das Selbstverständnis und die Professionalität sind gerade bei Lehrern ganz entscheidend dafür, ob die vielen unterschiedlichen und mitunter paradoxen Anforderungen erfolgreich gemeistert werden: Es gilt, bei Schülern Interesse zu wecken, aber deren Leistungen auch zu bewerten. Dabei spielen immer wieder psychologische, soziale und pädagogische Aspekte mit hinein, etwa wenn man nur an Sexualität und Pubertät denkt. — Mitunter ist es besser, wenn möglich, lieber Projekt–Unterricht anzuregen, wenn kaum mehr was geht.Es gibt klassische Konfliktlinien, etwa Eltern–Lehrer–Gespräche, in denen nicht selten die eigenen, oft nicht eben guten Schul–Erfahrungen der Eltern mit hineinspielen. Aber auch interkulturelle Konflikte können aufkommen. Das alles macht nebenher auch Kompetenzen in der Mediation erforderlich. — Einerseits wird individuelle Förderung, Engagement, ja sogar Empathie erwartet, andererseits muß und soll gerecht bewertet werden. Das alles spielt sich ab vor dem Hintergrund, daß dabei Lebenschancen zugeteilt werden.

Gerade in letzter Zeit sind gestiegene Anforderungen bei Inklusion und Integration hinzugekommen. Auch Straf– und Disziplinarmaßnahmen zählen zu den nicht eben einfachen Aufgaben, die allerdings wahrgenommen werden müssen. — Ein weiterer, immer wieder akuter und fordernder Bereich ist das Mobbing, das sich gut ›durchspielen‹ läßt anhand von Inszenierungen.

Es gibt nicht das einzig richtige professionelle Verhalten, sondern viele verschiedene Beweggründe, die sich erörtern lassen, was denn nun in einem konkreten Fall möglich, angemessen oder aber kontraproduktiv sein könnte. Pädagogik kann viel aber nicht alles. Bei manchen Problemen sind andere Disziplinen sehr viel erfahrener und auch zuständig. — Unangebrachtes Engagement kann selbst zum Problem werden.

Wichtig ist ein professionelles Selbstverständnis, wichtig ist es, die eigenen Grenzen zu kennen, und mitunter auch einfach mehr Langmut an den Tag zu legen. Zudem werden die Klassen immer heterogener, so daß der klassische Unterricht immer seltener wird. — Inklusion, Integration oder eben Multikulturalität gehören inzwischen zum Alltag, machen aber Schule, Unterricht und Lehrersein nicht eben einfacher.

Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit setzen zwar hohe Erwartungen in Schule und Lehrer, gefallen sich aber zugleich darin, den ganzen Berufstand immer wieder in ein unvorteilhaftes Licht zu rücken. — Unvergessen bleibt die Bemerkung des ehemaligen Kanzlers Gehard Schröder, der ganz generell die Lehrer als faule Säcke bezeichnet hat.

„Ihr wißt doch ganz genau, was das für faule Säcke sind.“

Dieses Bashing hat allerdings Hintergründe, die eben darin liegen dürften, daß viel zu viele Schüler*innen ganz offenbar keine guten Schulerfahrungen gemacht haben, wenn sie später als Eltern ihrer Kinder wieder die Schule aufsuchen.

Ausbildung oder Bildung?

Seit 2001 ist das Ethisch–Philosophische Grundlagenstudium (EPG) obligatorischer Bestandteil des Lehramtsstudiums in Baden–Württemberg. Es besteht aus zwei Modulen, EPG I und EPG II. — Ziel des EPG ist es, zukünftige LehrerInnen für wissenschafts– und berufsethische Fragen zu sensibilisieren und sie dazu zu befähigen, solche Fragen selbständig behandeln zu können. Thematisiert werden diese Fragen im Modul EPG II.

Um in allen diesen Konfliktfeldern nicht nur zu bestehen, sondern tatsächlich angemessen, problembewußt und mehr oder minder geschickt zu agieren, braucht es zunächst einmal die Gewißheit, daß immer auch Ermessens– und Gestaltungsspielräume zur Verfügung stehen. Im Hintergrund stehen Ideale wie Bildung, Entfaltung der Persönlichkeit, die Erfahrung erfüllender Arbeit und Erziehungsziele, die einer humanistischen Pädagogik entsprechen, bei der es eigentlich darauf ankäme, die Schüler besser gegen eine Gesellschaft in Schutz zu nehmen, die immer fordernder auftritt. In diesem Sinne steht auch nicht einfach nur Ausbildung, sondern eben Bildung auf dem Programm.

Auf ein– und dasselbe Problem läßt sich unterschiedlich reagieren, je nach persönlicher Einschätzung lassen sich verschiedene Lösungsansätze vertreten. Es ist daher hilfreich, möglichst viele verschiedene Stellungnahmen, Maßnahmen und Verhaltensweisen systematisch durchzuspielen und zu erörtern. Dann läßt sich besser einschätzen, welche davon den pädagogischen Idealen noch am ehesten gerecht werden.

So entsteht allmählich das Bewußtsein, nicht einfach nur agieren und reagieren zu müssen, sondern bewußt gestalten zu können. Nichts ist hilfreicher als die nötige Zuversicht, in diesen doch sehr anspruchsvollen Beruf nicht nur mit Selbstvertrauen einzutreten, sondern auch zuversichtlich bleiben zu können. Dabei ist es ganz besonders wichtig, die Grenzen der eigenen Rolle nicht nur zu sehen, sondern auch zu wahren.

-

Vom Erkennen zum Handeln

Theorie und Praxis

Der Übergang vom Erkennen zum Handeln geht immer mit einem Verlust an kritischer Offenheit einher. Beim Handeln ist es nämlich nicht förderlich, jetzt noch fundamentale Zweifel geltend zu machen. — Wer zu handeln beginnt, wechselt von der Theorie zur Praxis und ist dann nicht mehr unbeteiligt.

Es geht jetzt weniger ums Verstehen, sondern um ein Handeln mit Absichten und Zielen. Daher ist Kritik wie zuvor nicht mehr angebracht, denn es würde in Widersprüche führen. — Zaudern ist daher ein Zeichen, daß wir uns unserer Sache vielleicht noch nicht sicher sind.

William-Adolphe Bouguereau:

Inspiration (1898).Entscheidend ist ein Wechsel der Perspektiven. Der vormalige Zuschauer muß seine Position aufgeben, um ins Geschehen einzugreifen. Aber dann ist es kaum mehr möglich, das Geschehen noch kritisch zu betrachten. — Aber es geht auch nicht mehr um Erkennen und Verstehen. Beim Handeln setzen wir andere Schwerpunkte, denn wir sind dann auf Gelingen aus.

Wir sind dann in einem Prozeß, den wir selbst angestoßen haben. Dann kommt es weniger darauf an, was wir gedacht, erahnt oder befürchtet haben, sondern was ist und werden soll. — Im Unterschied zum Erkennen, setzt das Handeln ganz eigene Präferenzen. Darauf sollte sich gerade auch die Selbstkritik einstellen, denn jetzt kann Kritik stärken oder auch schwächen.

Die Initiative, der erste Schritt ist stets ein besonderes Ereignis. Infolgedessen kommt es zur Palastrevolution im eigenen Selbst. Die Aufmerksamkeit muß eine andere werden, weil jetzt die eigene Praxis auf dem Spiel steht. — Fortan spielt sich unsere Wirklichkeit nicht mehr allein in der Vorstellung ab. Das Handeln ist jedoch eine Welt für sich, daher zählen praktische Perspektiven.

Dann erleben wir uns von ungewohnter Seite. Sich selbst dabei beizustehen, ist wesentlich. — Das Selbst hat die Aufgabe, die unterschiedlichen Perspektiven unseres Bewußtseins immer wieder neu zu organisieren. Sobald wir zum Handeln übergehen, müssen wir uns vergewissern können, worauf es eigentlich ankommen soll.

Aufmerksamkeit muß angemessen sein. Derweil ist die Praxis erfüllt von einem besonderen Augenmerk für entscheidende Momente. Dazu gehören Erfahrung, Urteilsfähigkeit und vor allem Inspiration.

-

Philosophischer Salon: Die sieben Todsünden. Zur Aktualität eines alten Konzepts.

Philosophie und Kunst

Dieser Philosophische Salon unter dem Titel „Schattenblick und Lichtmomente“, fand am 26. August 2023, in der Villa Kampschulte in Essen statt.

Prof. Dr. Heinz-Ulrich Nennen erläuterte darin die überraschende Aktualität des alten Konzepts der Todsünden, das weit mehr ist als eine reine Glaubenssache. Dahinter stehen vielmehr ganz entscheidende kollektive Erfahrungen aus der gesamten Menschheitsgeschichte.

Philosophischer Salon: Die sieben Todsünden. Zur Aktualität eines alten Konzepts. – Video via Youtube Ein Konzept kollektiver Erfahrungen

Unsere Vorfahren haben viele dieser Fehler begangen und die Mythen berichten uns darüber, wie es sich zugetragen hat. Man muß nur zu lesen und zu deuten verstehen, was sie uns mitzuteilen haben. – Die Kirche hat das Ganze nur aufgegriffen und für ihre Zwecke umgewidmet.

Greift man dieses Konzept nun philosophisch auf, so läßt es sich aktualisieren und auf die Orientierungslosigkeit in der Gegenwart übertragen. – Das Fazit dürfte allerdings überraschen: Der Kern aller Todsünden ist immer derselbe: Einzelne stellen sich mit ihren Überzeugungen und Interessen über alles und genau das wird der Kritik unterzogen.

Es geht immerzu um “Hybris”, um die Anmaßung göttlicher Würden und Kompetenzen, wie insbesondere Allwissenheit und Allmacht. – Dieses Fazit wird in weiteren Veranstaltungen und in einem demnächst erscheinenden Buch näher erläutert.

Es soll vor allem auch im Rahmen weiterer Philosophischer Salons, insbesondere in Kirchen debattiert werden.

Prof. Dr. Heinz-Ulrich Nennen ist Hochschullehrer in Karlsruhe und betreibt eine Philosophische Praxis in Münster.

Philosophischer Salon: Die sieben Todsünden. Zur Aktualität eines Konzepts. – Video via Youtube Die Hände erschaffen das Gesicht

Der Satz fällt in einer Lebensbeichte, die alles andere als gut ausgeht:

Von einem bestimmten Alter an ist jeder Mensch für sein Gesicht verantwortlich. (Albert Camus: Der Fall. Hamburg 1968. S. 18.)

Wie einer der mythischen Gerichtsgötter, so versteht sich auch der französische Philosoph Albert Camus auf Fragen, wie sie in Alpträumen schon immer befürchtet wurden: Schlußendlich kommt doch alles an Licht.

Entscheidend ist der Charakter unserer Handlungen, wie sie aus der Perspektive des eigenen Gewissens beobachtet worden sind. Und das, was man bislang glaubte, sich selbst und anderen vormachen zu dürfen, zählt plötzlich nicht mehr.

Wer hätte gedacht, daß unsere Hände weit mehr sind, als nur ausführende Organe. Sie handeln nicht nur, sondern verhandeln miteinander. Eine versucht die andere zu bestärken oder auch von etwas abzuhalten. Mitunter ist der einen auch peinlich, was die andere zu tun sich einfach nicht verkneifen kann.

Eine ›Sünde‹ ist eine Handlung, von der wir bereits wissen, daß eigentlich ›nicht geht‹ was wir zu tun beabsichtigen. Eine ›Todsünde‹ geht noch darüber hinaus. Sie ist der Ausdruck einer Haltung, die sich selbst Ausnahmen erteilt und sich damit über alles erhebt. — Geradezu alarmierend wirkt der Befund, daß sich da jemand ausklinkt, aus dem großen Ganzen.

Alle unsere Handlungen entstehen im Zuge von Abwägungen, die uns von einer Dialektik ermöglicht werden, so daß wir immer wieder neu abwägen, beurteilen und entscheiden können, für die eine oder auch für die andere Hand.

Die sieben Todsünden: Mehr als eine Frage des Glaubens

Nach heutigem Verständnis geht es um Religion. Aber darüber hinaus geht es um Psychologie und vor allem um den Bestand von Gemeinschaften und ganzen Gesellschaften.

1. Hochmut, Stolz und Eitelkeit (superbia)

2. Habgier, Geiz und Habsucht (avaritia)

3. Wollust, Begehren und Unkeuschheit (luxuria)

4. Zorn, Rachsucht und Wut (ira)

5. Völlerei, Unmäßigkeit, Gefräßigkeit (gula)

6. Neid, Eifersucht und Mißgunst (invidia)

7. Trägheit, Faulheit, Überdruß (acedia)Das Philosophieren darüber, ob das Konzept der Todsünden auch heute noch von Bedeutung sein könnte, läßt sich eröffnen mithilfe einer Unterscheidung, die schon dem religiösen Konzept zugrunde liegt. — Demzufolge gibt es ›Sünden‹, die ›nur‹ das individuelle Seelenheil gefährden und solche, die darüber hinaus für ganze Gemeinschaften existenzbedrohend werden.

Auf die Frage, was denn das Tödliche an den Todsünden sein soll, läßt sich anführen, daß sie weit mehr Unheil anrichten. — Aber das alles bedarf zweifelsohne der weiteren Erörterung.

Philosophisch ist es geboten, religiöse Dogmen unmittelbar in Psychologie zu überführen, so daß sie auch ohne Gehorsam im Glauben zwanglos nachvollziehbar werden. — Nur dann läßt sich das System der Todsünden beibehalten, andernfalls wäre es nur noch Glaubensgeschichte.Kosmische Harmonie

Hinter dem Konzept der Todsünden stehen die Leitbilder einer alles übergreifenden kosmischen Ordnung, die von den Göttern garantiert wird. Das Gleichgewicht wird jedoch immer wieder gestört, vor allem durch die Freveltaten von Einzelnen. — In den Mythen wird darüber dezidiert berichtet.

Demzufolge liegen die Ursachen für massive Störungen in der kosmischen Harmonie in Ungeheuerlichkeiten, die willentlich und wider besseres Wissen verübt worden sind. — Was religiös erscheint, hat jedoch manifeste weltliche Gründe. Es geht um die Muster einer Mustergültigkeit, deren Verbindlichkeit angeblich vom Himmel überwacht wird.

Philosophisch betrachtet, handelt es sich um Projektionen zur Garantie der sozialpsychologischen Grundlagen für die Identität ganzer Kulturen und Lebenswelten. — Deren Zukunft ist schließlich darauf angewiesen, daß gewisse Grenzen gewahrt, gewürdigt und auch respektiert werden.

Ansonsten geraten ganze Gesellschaften in katastrophale Prozesse des unaufhaltsamen Niedergangs. Und sie können sich nicht wieder stabilisieren, solange die ›Himmelsordnung‹ gestört und nicht durch Sühne wieder ausgeglichen worden ist. — Auslöser sind spektakuläre und ungesühnte Freveltaten wie Tempelraub, Mord, Inzest, Vergewaltigung, Schändung und vor allem Hybris, wenn sich Menschen göttliche Würde anmaßen.

In den Augen der Philosophie, ist das durch Kapitalverbrechen gestörte ›Kosmische Gleichgewicht‹ eines der Kultur. — Etwas Ungeheures ist geschehen, was nie hätte sein dürfen.

Wenn aber derart Unvorstellbares offenbar doch möglich ist, dann ist das Vertrauen in die Lebenswelt elementar erschüttert. Damit steht das weitere Zusammenleben, die Zukunft als solche und sogar der Fortbestand der ganzen Kultur auf dem Spiel.

Darüber kommt es zur Krise, denn die ›heilige Ordnung‹ ist offenbar nicht ganz so sicher wie gedacht. Man wird also die aus dem Lot geratene Verhältnisse wieder zum Ausgleich bringen wollen. Aber das Vertrauen in die Legitimität der kulturellen Ordnung läßt sich nur mit großer Mühe wieder herstellen. — Eine Apokatastasis panthon, eben die ›Wiederherstellung des Himmels‹, ist von außerordentlicher Bedeutung.

Danach ist alles wieder so, als wäre nichts geschehen, denn die Katharsis hebt nämlich den Frevel mitsamt seiner Folgen wieder auf. Nur noch die Mythen berichten davon und bewahren die Begebenheit als warnendes Beispiel für alle Zeiten. — Es ist wie bei einer Wunde am eigenen Körper, von der man im nachhinein nicht einmal mehr genau erinnern kann, wo sie eigentlich war.

Essen, Villa Kampschulte

-

Anthropologie, Diskurs, Identität und Individualismus, Lehramt, Philosophie, Professionalität, Psyche, Schule, Seele

EPG II b

EPG II b (Online und Block)

Ethisch–Philosophisches Grundlagenstudium II

WS 2023 | Beginn: 19. Januar 2024 | Ende: 3. März 2023 | Online und Block

Ab 19. Januar 2024: 5 Seminare online | freitags: 14:00–15:30 Uhr, sowie3 Workshops im Block: Fr, 1.03.2024 | Sa, 2.03.2024 | So, 3.03.2024

jeweils 14–19 Uhr | Raum: 30.91-012.

Universe333: YogaBeyond Honza & Claudine Bondi; Beach, Australia 2013. — Quelle: Public Domain via Wikimedia Commons. Zwischen den Stühlen

Eine Rolle zu übernehmen bedeutet, sie nicht nur zu spielen, sondern zu sein. Wer den Lehrerberuf ergreift, steht gewissermaßen zwischen vielen Stühlen, einerseits werden höchste Erwartungen gehegt, andererseits gefällt sich die Gesellschaft in abfälligen Reden. — Das mag damit zusammenhängen, daß jede(r) von uns eine mehr oder minder glückliche, gelungene, vielleicht aber eben auch traumatisierende Schulerfahrung hinter sich gebracht hat.

Es sind viele potentielle Konfliktfelder, die aufkommen können im beruflichen Alltag von Lehrern. Daß es dabei Ermessenspielräume, Handlungsalternativen und vor allem auch Raum gibt, sich selbst und die eigenen Ideale mit ins Spiel zu bringen, soll in diesem Seminar nicht nur thematisiert, sondern erfahrbar gemacht werden.

Das Selbstverständnis und die Professionalität sind gerade bei Lehrern ganz entscheidend dafür, ob die vielen unterschiedlichen und mitunter paradoxen Anforderungen erfolgreich gemeistert werden: Es gilt, bei Schülern Interesse zu wecken, aber deren Leistungen auch zu bewerten. Dabei spielen immer wieder psychologische, soziale und pädagogische Aspekte mit hinein, etwa wenn man nur an Sexualität und Pubertät denkt. — Mitunter ist es besser, wenn möglich, lieber Projekt–Unterricht anzuregen, wenn kaum mehr was geht.Es gibt klassische Konfliktlinien, etwa Eltern–Lehrer–Gespräche, in denen nicht selten die eigenen, oft nicht eben guten Schul–Erfahrungen der Eltern mit hineinspielen. Aber auch interkulturelle Konflikte können aufkommen. Das alles macht nebenher auch Kompetenzen in der Mediation erforderlich. — Einerseits wird individuelle Förderung, Engagement, ja sogar Empathie erwartet, andererseits muß und soll gerecht bewertet werden. Das alles spielt sich ab vor dem Hintergrund, daß dabei Lebenschancen zugeteilt werden.

Gerade in letzter Zeit sind gestiegene Anforderungen bei Inklusion und Integration hinzugekommen. Auch Straf– und Disziplinarmaßnahmen zählen zu den nicht eben einfachen Aufgaben, die allerdings wahrgenommen werden müssen. — Ein weiterer, immer wieder akuter und fordernder Bereich ist das Mobbing, das sich gut ›durchspielen‹ läßt anhand von Inszenierungen.

Es gibt nicht das einzig richtige professionelle Verhalten, sondern viele verschiedene Beweggründe, die sich erörtern lassen, was denn nun in einem konkreten Fall möglich, angemessen oder aber kontraproduktiv sein könnte. Pädagogik kann viel aber nicht alles. Bei manchen Problemen sind andere Disziplinen sehr viel erfahrener und auch zuständig. — Unangebrachtes Engagement kann selbst zum Problem werden.

Wichtig ist ein professionelles Selbstverständnis, wichtig ist es, die eigenen Grenzen zu kennen, und mitunter auch einfach mehr Langmut an den Tag zu legen. Zudem werden die Klassen immer heterogener, so daß der klassische Unterricht immer seltener wird. — Inklusion, Integration oder eben Multikulturalität gehören inzwischen zum Alltag, machen aber Schule, Unterricht und Lehrersein nicht eben einfacher.

Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit setzen zwar hohe Erwartungen in Schule und Lehrer, gefallen sich aber zugleich darin, den ganzen Berufstand immer wieder in ein unvorteilhaftes Licht zu rücken. — Unvergessen bleibt die Bemerkung des ehemaligen Kanzlers Gehard Schröder, der ganz generell die Lehrer als faule Säcke bezeichnet hat.

„Ihr wißt doch ganz genau, was das für faule Säcke sind.“

Dieses Bashing hat allerdings Hintergründe, die eben darin liegen dürften, daß viel zu viele Schüler*innen ganz offenbar keine guten Schulerfahrungen gemacht haben, wenn sie später als Eltern ihrer Kinder wieder die Schule aufsuchen.

Ausbildung oder Bildung?

Seit 2001 ist das Ethisch–Philosophische Grundlagenstudium (EPG) obligatorischer Bestandteil des Lehramtsstudiums in Baden–Württemberg. Es besteht aus zwei Modulen, EPG I und EPG II. — Ziel des EPG ist es, zukünftige LehrerInnen für wissenschafts– und berufsethische Fragen zu sensibilisieren und sie dazu zu befähigen, solche Fragen selbständig behandeln zu können. Thematisiert werden diese Fragen im Modul EPG II.

Um in allen diesen Konfliktfeldern nicht nur zu bestehen, sondern tatsächlich angemessen, problembewußt und mehr oder minder geschickt zu agieren, braucht es zunächst einmal die Gewißheit, daß immer auch Ermessens– und Gestaltungsspielräume zur Verfügung stehen. Im Hintergrund stehen Ideale wie Bildung, Entfaltung der Persönlichkeit, die Erfahrung erfüllender Arbeit und Erziehungsziele, die einer humanistischen Pädagogik entsprechen, bei der es eigentlich darauf ankäme, die Schüler besser gegen eine Gesellschaft in Schutz zu nehmen, die immer fordernder auftritt. In diesem Sinne steht auch nicht einfach nur Ausbildung, sondern eben Bildung auf dem Programm.

Auf ein– und dasselbe Problem läßt sich unterschiedlich reagieren, je nach persönlicher Einschätzung lassen sich verschiedene Lösungsansätze vertreten. Es ist daher hilfreich, möglichst viele verschiedene Stellungnahmen, Maßnahmen und Verhaltensweisen systematisch durchzuspielen und zu erörtern. Dann läßt sich besser einschätzen, welche davon den pädagogischen Idealen noch am ehesten gerecht werden.

So entsteht allmählich das Bewußtsein, nicht einfach nur agieren und reagieren zu müssen, sondern bewußt gestalten zu können. Nichts ist hilfreicher als die nötige Zuversicht, in diesen doch sehr anspruchsvollen Beruf nicht nur mit Selbstvertrauen einzutreten, sondern auch zuversichtlich bleiben zu können. Dabei ist es ganz besonders wichtig, die Grenzen der eigenen Rolle nicht nur zu sehen, sondern auch zu wahren.

Stichworte für Themen

#„ADHS“ #Aufmerksamkeit #Bewertung in der Schule #Cybermobbing #Digitalisierung #Disziplinarmaßnahmen #Elterngespräche #Erziehung und Bildung #Genderdiversity #Heldenreise und Persönlichkeit in der Schule #Inklusion #Interesse–Lernen–Leistung #Interkulturelle Inklusion #Islamismus #Konflikte mit dem Islam in der Schule #Konfliktintervention durch Lehrpersonen #LehrerIn sein #Lehrergesundheit #Medieneinsatz #Medienkompetenz #Mitbestimmung in der Schule #Mobbing #Online-Unterricht #Political Correctness #Professionelles Selbstverständnis #Projektunterricht #Pubertät #Referendariat #Respekt #Schule und Universität #Schulfahrten #Schulverweigerung #Sexualität und Schule #Strafen und Disziplinarmaßnahmen #Ziviler Ungehorsam