-

Datenschutzerklärung

1) Einleitung und Kontaktdaten des Verantwortlichen

1.1 Wir freuen uns, dass Sie unsere Website besuchen und bedanken uns für Ihr Interesse. Im Folgenden informieren wir Sie über den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten bei der Nutzung unserer Website. Personenbezogene Daten sind hierbei alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können.

1.2 Verantwortlicher für die Datenverarbeitung auf dieser Website im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist Prof. Dr. Heinz-Ulrich, Dr. Heinz-Ulrich Nennen, Brink 6c, 48291 Telgte, 48291 Telgte, Deutschland, Tel.: 01714996709, E-Mail: heinz-ulrich.nennen@t-online.de. Der für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten Verantwortliche ist diejenige natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet.

2) Datenerfassung beim Besuch unserer Website

2.1 Bei der bloß informatorischen Nutzung unserer Website, also wenn Sie sich nicht registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur solche Daten, die Ihr Browser an den Seitenserver übermittelt (sog. „Server-Logfiles“). Wenn Sie unsere Website aufrufen, erheben wir die folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen die Website anzuzeigen:

- Unsere besuchte Website

- Datum und Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes

- Menge der gesendeten Daten in Byte

- Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten

- Verwendeter Browser

- Verwendetes Betriebssystem

- Verwendete IP-Adresse (ggf.: in anonymisierter Form)

Die Verarbeitung erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO auf Basis unseres berechtigten Interesses an der Verbesserung der Stabilität und Funktionalität unserer Website. Eine Weitergabe oder anderweitige Verwendung der Daten findet nicht statt. Wir behalten uns allerdings vor, die Server-Logfiles nachträglich zu überprüfen, sollten konkrete Anhaltspunkte auf eine rechtswidrige Nutzung hinweisen.

2.2 Diese Website nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung personenbezogener Daten und anderer vertraulicher Inhalte (z.B. Bestellungen oder Anfragen an den Verantwortlichen) eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Sie können eine verschlüsselte Verbindung an der Zeichenfolge „https://“ und dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile erkennen.

3) Kontaktaufnahme

Im Rahmen der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular oder E-Mail) werden personenbezogene Daten erhoben. Welche Daten im Falle der Nutzung eines Kontaktformulars erhoben werden, ist aus dem jeweiligen Kontaktformular ersichtlich. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Beantwortung Ihres Anliegens bzw. für die Kontaktaufnahme und die damit verbundene technische Administration gespeichert und verwendet.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser Daten ist unser berechtigtes Interesse an der Beantwortung Ihres Anliegens gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt Ihre Kontaktierung auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Ihre Daten werden nach abschließender Bearbeitung Ihrer Anfrage gelöscht. Dies ist der Fall, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist und sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

4) Seitenfunktionalitäten

Zoom

Für die Durchführung von Online-Meetings, Videokonferenzen und/oder Webinaren nutzen wir diesen Anbieter: Zoom Video Communications Inc., 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, CA 95113, USA

Der Anbieter verarbeitet unterschiedliche Daten, wobei der Umfang der verarbeiteten Daten davon abhängt, welche Daten Sie vor oder während der Teilnahme an einem Online-Meeting, einer Videokonferenz oder einem Webinar mitteilen. Es werden Ihre Daten als Kommunikationsteilnehmer verarbeitet und auf Servern des Anbieters gespeichert. Dies können insbesondere Ihre Anmeldedaten (Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer (optional) und Passwort) und Sitzungsdaten (Thema, Teilnehmer-IP-Adresse, Geräteinformationen, Beschreibung (optional)) sein.

Darüber hinaus können Bild- und Tonbeiträge der Teilnehmer sowie Spracheingaben in Chats verarbeitet werden.

Für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die für die Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen erforderlich sind (dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind), dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage. Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, erfolgt die Verarbeitung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Eine erteilte Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Im Übrigen ist Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung bei der Durchführung von Online-Meetings, Videokonferenzen oder Webinaren unser berechtigtes Interesse gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO an der effektiven Durchführung des Online-Meetings, Webinars oder der Videokonferenz.Wir haben mit dem Anbieter einen Auftragsverarbeitungsvertrag geschlossen, der den Schutz der Daten unserer Seitenbesucher sicherstellt und eine unbefugte Weitergabe an Dritte untersagt.

Für die Übermittlung von Daten in die USA beruft sich der Anbieter auf Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission, welche die Einhaltung des europäischen Datenschutzniveaus sicherstellen sollen.

5) Rechte des Betroffenen

5.1 Das geltende Datenschutzrecht gewährt Ihnen gegenüber dem Verantwortlichen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten die nachstehenden Betroffenenrechte (Auskunfts- und Interventionsrechte), wobei für die jeweiligen Ausübungsvoraussetzungen auf die angeführte Rechtsgrundlage verwiesen wird:

- Auskunftsrecht gemäß Art. 15 DSGVO;

- Recht auf Berichtigung gemäß Art. 16 DSGVO;

- Recht auf Löschung gemäß Art. 17 DSGVO;

- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 DSGVO;

- Recht auf Unterrichtung gemäß Art. 19 DSGVO;

- Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 DSGVO;

- Recht auf Widerruf erteilter Einwilligungen gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO;

- Recht auf Beschwerde gemäß Art. 77 DSGVO.

5.2 WIDERSPRUCHSRECHT

WENN WIR IM RAHMEN EINER INTERESSENABWÄGUNG IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN AUFGRUND UNSERES ÜBERWIEGENDEN BERECHTIGTEN INTERESSES VERARBEITEN, HABEN SIE DAS JEDERZEITIGE RECHT, AUS GRÜNDEN, DIE SICH AUS IHRER BESONDEREN SITUATION ERGEBEN, GEGEN DIESE VERARBEITUNG WIDERSPRUCH MIT WIRKUNG FÜR DIE ZUKUNFT EINZULEGEN.

MACHEN SIE VON IHREM WIDERSPRUCHSRECHT GEBRAUCH, BEENDEN WIR DIE VERARBEITUNG DER BETROFFENEN DATEN. EINE WEITERVERARBEITUNG BLEIBT ABER VORBEHALTEN, WENN WIR ZWINGENDE SCHUTZWÜRDIGE GRÜNDE FÜR DIE VERARBEITUNG NACHWEISEN KÖNNEN, DIE IHRE INTERESSEN, GRUNDRECHTE UND GRUNDFREIHEITEN ÜBERWIEGEN, ODER WENN DIE VERARBEITUNG DER GELTENDMACHUNG, AUSÜBUNG ODER VERTEIDIGUNG VON RECHTSANSPRÜCHEN DIENT.

WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VON UNS VERARBEITET, UM DIREKTWERBUNG ZU BETREIBEN, HABEN SIE DAS RECHT, JEDERZEIT WIDERSPRUCH GEGEN DIE VERARBEITUNG SIE BETREFFENDER PERSONENBEZOGENER DATEN ZUM ZWECKE DERARTIGER WERBUNG EINZULEGEN. SIE KÖNNEN DEN WIDERSPRUCH WIE OBEN BESCHRIEBEN AUSÜBEN.

MACHEN SIE VON IHREM WIDERSPRUCHSRECHT GEBRAUCH, BEENDEN WIR DIE VERARBEITUNG DER BETROFFENEN DATEN ZU DIREKTWERBEZWECKEN.

6) Dauer der Speicherung personenbezogener Daten

Die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten bemisst sich anhand der jeweiligen Rechtsgrundlage, am Verarbeitungszweck und – sofern einschlägig – zusätzlich anhand der jeweiligen gesetzlichen Aufbewahrungsfrist (z.B. handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen).

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf Grundlage einer ausdrücklichen Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO werden die betroffenen Daten so lange gespeichert, bis Sie Ihre Einwilligung widerrufen.

Existieren gesetzliche Aufbewahrungsfristen für Daten, die im Rahmen rechtsgeschäftlicher bzw. rechtsgeschäftsähnlicher Verpflichtungen auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO verarbeitet werden, werden diese Daten nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind und/oder unsererseits kein berechtigtes Interesse an der Weiterspeicherung fortbesteht.

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO werden diese Daten so lange gespeichert, bis Sie Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO ausüben, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten zum Zwecke der Direktwerbung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO werden diese Daten so lange gespeichert, bis Sie Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 Abs. 2 DSGVO ausüben.

Sofern sich aus den sonstigen Informationen dieser Erklärung über spezifische Verarbeitungssituationen nichts anderes ergibt, werden gespeicherte personenbezogene Daten im Übrigen dann gelöscht, wenn sie für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind.

-

Anthropologie, Ausnahmezustand, Emanzipation, Ethik, Feminismus, Götter und Gefühle, Identität und Individualismus, Ironie, Leib, Moral, Motive der Mythen, Philosophie, Platon, Professionalität, Psyche, Psychosophie, Religion, Schönheit, Schuld, Seele, Theorien der Kultur, Traum, Urbanisierung der Seele, Wahrheit, Zeitgeist

Was soll man(n) tun, wenn “die” Frau wütend ist?

Wer zu “woke” ist, den bestraft das Leben

Michail Sergejewitsch Gorbatschow, der ehrenwerte und letzte Staatspräsident der Sowjetunion, hatte bekanntermaßen ein äußerst inniges Verhältnis zu seiner Frau Raissa Maximowna Gorbatschowa.

Man hat ihn später hier in Münster desöfteren am Aasee spazieren gesehen, als seine Frau, übrigens eine Philosophin, mit dem Krebs kämpfte.

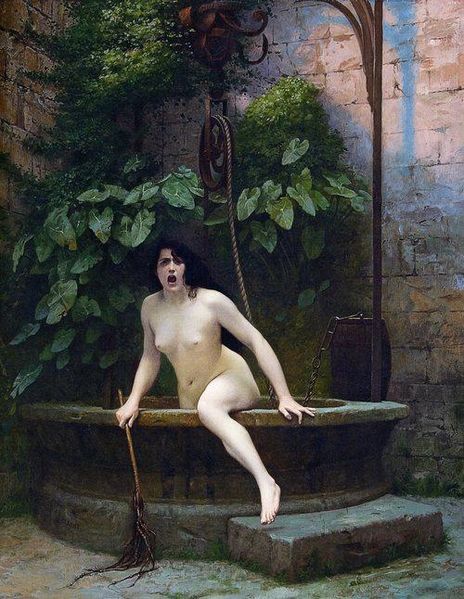

Jean-Léon Gérôme: Die Wahrheit kommt aus ihrem Brunnen (1896). Beide kannten sich lang und waren, wie es nur wenige Paare fertig bringen, wirklich ein Team. In ihr hatte er eine unbestechliche Ratgeberin, so wie es Platon idealisiert hat. Er stellt die Philosophenkönige vor wie welche, die einfach deswegen nicht bestechlich sind, weil sie schon “alles” haben, was nicht mit Geld zu bezahlen ist.

Gorbatschows Verzweiflung über ihren Tod dürfte nicht minder groß gewesen sein, wie die angesichts der schier unlösbaren Aufgabe, den Saurier Sowjetunion mit einem heimtückisch taktierenden Westen im Nacken dennoch wieder auf Kurs zu bringen. Von wegen keine Osterweiterung der NATO, von wegen “gemeinsames Haus Europa”.

Ein Putsch machte alle Hoffnungen zunichte und brachte einen Trunkenbold wie Jelzin ans Ruder und Oligarchen, die sich das ehemalige Volksvermögen unter den Nagel gerissen haben. Im Windschatten dieser Verwerfungen fand Putin als Nachfolger seinen Weg zur Macht, der das alles natürlich als demütigende Katastrophe empfunden hat.

Aber nun zur Frage: Was hat Gorbatschow gemacht, wenn Raissa Maximowna Gorbatschowa wütend war? Er hat es in einem Interview selbst ausgeplaudert und für mich klang es auch ein wenig wie eine Empfehlung, was denn nun männlicherseits zu tun sei in solchen Fällen, wenn “die” Frau außer sich ist vor Wut.

Er habe sie in seine Arme genommen und fest umschlossen, um sie auch bei Gegenwehr ganz nahe bei sich fest zu halten, bis alles wieder gut war. — Das scheint in der Tat hilfreich zu sein, denn ich habe gesehen, daß es insbesondere bei Kindern und Menschen in psychischen Ausnahmezuständen positiv wirken kann. Einfach nur halten, bis wieder gut ist.

Der Grund dürfte darin liegen, daß die Wut hier selbst zum Ausdruck gebracht werden darf. Sie wehrt sich anfangs gegen den äußeren Widerstand der Umklammerung und wird immer stärker, bis sie sich wie durch ein Ventil endlich wieder abbauen kann, weil sie ja nun ihren Ausdruck gefunden hat.

Aber wie es in diesen desorientierten Zeiten üblich ist, werden manche ganz gewiß jetzt Zeter und Mordio schreien: Ist das nicht Gewalt gegen die Frau? — Oh je.

Wer zu woke ist, den bestraft das Leben. — Die Formulierung stammt übrigens nicht von ihm, sondern von einem seiner Sprecher. Das geflügelte Wort wurde zum Orakelspruch. Es fiel auf einem informellen Treffen mit Pressevertretern beim Staatsbesuch von “Gorbi” in Ostberlin: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.

Damit ist auch etwas daüber gesagt, was das Leben ausmacht. Es bietet Gelegenheiten, die vertan sind, wenn sie nicht ergriffen werden. – Wir sollten Möglichkeiten für unsere Sehnsüchte daraus machen, die tief in uns schlummern, um wachgeküßt zu werden.

-

Anthropologie, Corona-Diskurs, Diskurs, Emanzipation, Ethik, Identität und Individualismus, Lehramt, Moderne, Moral, Philosophie, Politik, Professionalität, Psyche, Religion, Schule, Seele, Theorien der Kultur, Wissenschaftlichkeit, Zeitgeist, Zivilisation

Menschenbilder

Für eine neue Pädagogische Anthropologie

Die Aufgaben für Lehrkräfte steigen seit Jahren, weil Gesellschaft und Staat keine Vorstellung mehr haben, worauf es ankommt. — Aus Bildung ist Ausbildung geworden und das vor dem unmenschlichen Bild einer “natürlichen” Auslese, als lebten wir noch im Tierreich.

Die Zahl der Lehrkräfte wird immer geringer, weil es kaum noch ein belastbares, positives Menschenbild gibt und Überzeugungen, dafür auch eintreten zu können. — Und die Gesellschaft gefällt sich darin, alles einfach nur abzuwälzen.

Im Zuge der Corona–Krise ist deutlich geworden, daß etwas faul ist mit dem misanthropischen Menschenbild. Die Zeiten sind vorbei, als religiöse oder politische Ideologien noch die Vorstellungen von der “Bildung des Menschengeschlechts” beherrschten. Nur der Misanthropismus ist noch geblieben.

Aber den miesen Menschenbildern kann man beikommen. Es gilt, eine allgemeine Ratlosigkeit, die nicht selten in tiefe Verzweiflung führen, durch neue Zuversicht zu überwinden.

Dazu braucht es wieder ein standfestes Auftreten von Philosophen, Erziehungswissenschaftlerinnen, Pädagogen und Pädagoginnen. Aber diese müssen sich erst einmal ihrerseits neu überzeugen von der Bedeutung ihres Tuns und von der Legitimität ihrer Professionen.

Zunächst ist in der Pädagogik selbst ein wieder motivierendes Menschenbild erforderlich. — Die Theorien dazu sind da. Es kommt nun darauf an, eine zeitgemäße Praxis und ein neues Selbstverständnis auf diesen Fundamenten zu errichten.

Auf das Menschenbild kommt es an

Seit Jahren gebe ich Seminare für angehende Lehrer und Lehrerinnen am KIT in Karlsruhe. — Aber jetzt möchte ich nicht mehr nur exklusiv dort wirken, sondern Seminare zur Supervision, zum Atemholen, Überlegen, Nachdenken und zu neuem Mut anbieten. Denn mir ist immer wieder aufgefallen: Die Motivation kann nur von innen kommen, von einem Menschenbild, das von einer inneren Wärme erfüllt ist.

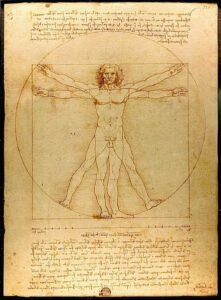

Der vitruvianische Mensch

Leonardo da Vinci, ca. 1490;

Galleria dell’ Accademia, Venedig.In der Theorie gibt es diese Perspektiven bereits seit 1928, als mit der Anthropologischen Wende die ersten Diskurse aufkamen darüber, welche wissenschaftlich gesicherten Aussagen gemacht werden können über das vermeintliche “Wesen des Menschen”.

Damals entstand die Anthropologie als transdisziplinärer Diskurs über die “Conditio humana”. — Inzwischen ist daraus ein beeindruckendes Ensemble aus einer Vielzahl aller erdenklicher Wissenschaften aus Natur–, Kultur– und Geisteswissenschaften geworden.

In Zweifelsfällen können wir diese Diskurse wie ein Orakel anrufen, um Fragen zu beantworten, deren Antworten oft nur voreingenommen sind. In solchen Streitfragen wirkt die Anthropologie wie ein wissenschaftliches Orakel.

Wichtig ist nicht nur, was ausgesagt wird, sondern auch wie und auf welche Fragen wir tatsächlich erschöpfende Antworten erhalten. So läßt sich manches sehr klar entscheiden, weil es um belegbare Fakten und rekonstruierbare Zusammenhänge geht, die sich erörtern lassen.

Aber noch interessanter wird es, wenn wir von der Anthropologie gar keine oder nicht erschöpfende Antworten erhalten, sondern nur noch die Auskunft, es würde ein Prinzip zugrunde liegen. So ist die Antwort auf die Frage nach dem Wesen des Menschen in etwa so zu beantworten, daß es darin liegt, sich selbst zu kultivieren, sich selbst zu “bilden”. Dann wird deutlich, wie sehr das menschliche Wesen davon geprägt ist, “offen” zu sein.

Wir sind nicht vordefiniert wie Tiere, wir sind zur Freiheit geboren, was aber auch mit Freiheitsschmerzen verbunden ist. — Daher brauchen wir Mentoren in der Funktion von Hebammen, Begleitern und Ratgeberinnen bereits bei den ersten Schritten und auch später noch auf dem Weg in eine ganz individuelle Zukunft, in der es glücklich macht, sich selbst bei er eigenen Entfaltung über die Schulter zu sehen.

Die “Unbestimmtheit” des menschlichen Wesens ist das, was die “Würde des Menschen” ausmacht. Darin liegt das eigentliche Geheimnis des Erfolgs in der Menschheitsgeschichte.

Wir stehen auf den Schultern von Riesen. -

Identität und Individualismus, Ironie, Kunst, Künstler, Moderne, Motive der Mythen, Philosophie, Professionalität, Psyche, Religion, Schönheit, Seele, Traum, Zeitgeist

Kunst als Traumarbeit

Langsame Annäherung

Es gibt eine Installation der Bildhauerin Miriam Jonas, die sich bei der Betrachtung erst ganz allmählich erschließt. Dabei ist es wesentlich, sich diesem Werk aus der Distanz mit mäßigem Schritt anzunähern.

Auf weißer Fläche sind in Mustern angebrachte, eckig–abgerundete oder auch ovale Objekte zu sehen, die nicht aufgemalt, sondern aufgesetzt sind. — Allerdings sind die 75 Objekte dieser Wandarbeit mustergültig aufgebracht.

Miriam Jonas: Polka Popes. Wandinstallation aus 75 Teilen, Plastilin, Fischkonservendosen, Acrylglas, Holz. Maße: 260 x 415 cm; Barcelona, Münster 2011. — Quelle: Miriam Jonas: www.miriamjonas.de/Polka-Popes. Die Anordnung entspricht den Polka Dots, einem Stoffmuster, das im 19. Jahrhundert in England aufkam: Gefüllte Punkte, die auf engstem Raum verteilt ein regelmäßiges Muster abgeben. — Die Wahrnehmung beginnt zu flimmern, weil das Hirn changiert.

Es kann offenbar nicht eigenmächtig entscheiden, welche Ordnung denn nun vorherrschen soll. So geht es dann hin und her, bis die Punkte zu tanzen beginnen…

Kunst, Design und Kitsch

Der Unterschied zur Kunst ist die Seelenlosigkeit beim Kitsch, weil es kein Eingedenken ist, sondern lediglich sinnfreies Andenken.

Der Unterschied zwischen Kunst und Design liegt darin, daß der Anspruch auf Bedeutung zum Fetisch erhoben wird. — Tatsächlich gehen die exklusiv inszenierten Ambitionen jedoch nicht auf, weil es nur Simulationen von Sinn sind, die keine Seele und auch keinen Geist zum Bleiben animieren könnten.

Die Polka Popes von Miriam Jonas gehen auf eine Begegnung der Künstlerin mit der spanischen Folklore und der Volkskultur in Barcelona zurück. — Es ist selbst wie ein Traum, was dieses Werk in Szene setzt, denn das macht Träume so bemerkenswert: Sie bringen ganz mühelos unterschiedliche Sachen zusammen, die eigentlich voneinander geschieden sind.

Die Polka Popes von Miriam Jonas gehen auf eine Begegnung der Künstlerin mit der spanischen Folklore und der Volkskultur in Barcelona zurück. — Es ist selbst wie ein Traum, was dieses Werk in Szene setzt, denn das macht Träume so bemerkenswert: Sie bringen ganz mühelos unterschiedliche Sachen zusammen, die eigentlich voneinander geschieden sind.Derweil wird in diesem Werk das Kunstschaffen selbst thematisiert. Ambivalenzen werden aufgefächert, überraschende Verbindungen werden geknüpft. — Die Fassungen der vermeintlichen Edelsteine entpuppen sich bei näherem Hinsehen als Fischkonserven, und die Gemmen darin sind nicht aus Horn oder Edelstein, sondern aus kindgerechtem Plastilin, gehalten in der Palette authentischer Quietschfarben.

Genau auf diese Weise arbeiten auch Träume, wenn sie auf der Grundlage zunächst willkürlich erscheinender Arrangements ganz überraschende Verbindungen herstellen, die allerdings zu lesen und noch mehr zu deuten und zu verstehen geben. — Es ist ein interessanter Hinweis, wenn ein Traum in Barcelona erwähnt wird.

Träume erschaffen ihre Wirklichkeit

Träume haben die Lizenz, ihre eigene Wirklichkeit zu konstruieren. Dabei sind sie mächtig genug, alles Erdenkliche überraschend zusammenzufügen. Im Traum scheint es so, als wäre es vollkommen selbstverständlich, mit traumwandlerischer Sicherheit das eine mit etwas vollkommen anderem zu kombinieren, um damit etwas zu verstehen zu geben.

Hinter den Träumen stehen Botschaften, wenn mit Übertragungen, Allegorien und Symbolen bemerkenswerte Umbesetzungen vorgenommen werden, die spektakulär sein können in ihrer Bedeutung, wenn man die Traumarbeit zu deuten versteht.

So etwas geschieht auch in diesem Werk: Die einzelnen Bestandteile sind mustergültig nach Art der Polka Dots arrangiert, so daß die Objekte bald aus der Reihe tanzen, kindlich und doch wieder nicht ganz so unschuldig, weil sie vielleicht auch nur so tun.

Im Traum wird alles zum Zeichen, nichts muß sein und bedeuten, als was und wie es erscheint. — Schließlich kann auch das Kokettieren mit Unschuld selbst wieder Erotik heraufbeschwören. Nicht von ungefähr ist daher dieses Muster äußerst beliebt bei Dessous, denn beim Spiel mit der Unschuld geht es auch um Koketterie.

Die Polka Popes von Miriam Jonas arrangieren unterschiedliche Aspekte zu einem künstlerischen Traum. — Entscheidend ist nicht nur daß, sondern auch wie es ein Kunstwerk fertigbringt, ein derartiges Netz beziehungsreicher Spannungen zu erzeugen, zwischen Ordnung und Freiheit, Kunst und Kitsch, Original und Fälschung, zwischen dem Heiligen und dem Profanen.

-

Anthropologie, Diskurs, Götter und Gefühle, Identität und Individualismus, Ironie, Kunst, Künstler, Moderne, Philosophie, Professionalität, Psyche, Religion, Schönheit, Seele, Theorien der Kultur, Zeitgeist, Zivilisation

Hermeneutik

Verstehen ist kreativ

Nicht nur auf der Bühne, auch im Publikum wird man sich einiges einfallen lassen müssen, um zu verstehen. Wer sich dabei selbst auf der Leitung steht, hat das Nachsehen. — Wer sich dabei aber über die eigene Schulter schaut, betreibt die Kunst des Verstehens: Hermeneutik.

Miriam Jonas: Polka Popes. Wandinstallation aus 75 Teilen, Plastilin, Fischkonservendosen, Acrylglas, Holz. Maße: 260 x 415 cm; Barcelona, Münster 2011. — Quelle: Miriam Jonas: www.miriamjonas.de/Polka-Popes. Es kommt beim Verstehen darauf an, nicht einfach nur zu hören oder zu schauen, sondern der eigenen Vorstellung dabei zuzusehen, wie sie von uns selbst zustande gebracht wird. Wir können das!

Wir können allen Ernstes protokollieren, was man in welcher Reihenfolge gesehen, gefühlt und gedacht hat. — Es gibt tatsächlich Logbücher im Hirn, in denen alles aufgezeichnet ist. Wer mag, kann sogar darin blättern.

Unser Bewußtsein ist ein Netzwerk von Beobachtungsbeobachtungen. Da wird nicht einfach irgend etwas nur gesehen, sondern dieses Sehen muß wiederum “gesehen” werden. Nur dann kann es überhaupt als “wirklich” empfunden werden, nur dann zählt es überhaupt. — Ansonsten könnten wir uns alles Mögliche einfach nur einbilden.

Es ist mit etwas Übung möglich, sich selbst beim Verstehen über die Schulter zu sehen. Man kann sogar den “Betriebsfunk” abhören und sich einklinken in die Routinen der inneren Verständigungsprozeduren.

Verstehen ist selbst ein kreativer Prozeß. Etwas Bedeutungsvolles nur wahrnehmen und auf Anhieb verstehen, das können nur Götter. — Was Göttern mühelos zufällt, dazu müssen wir uns allerdings auch erst auf den Weg machen.

Dazu haben wir sie schließlich kreiert, um uns Ideale zu bieten, in denen wir uns spiegeln können, um zu sehen, wie weit wir schon sind, wenn wir wissen wollen, ob und inwiefern wir ihnen als Ideal–Selbst schon das Wasser reichen können.

Dazu haben wir sie schließlich kreiert, um uns Ideale zu bieten, in denen wir uns spiegeln können, um zu sehen, wie weit wir schon sind, wenn wir wissen wollen, ob und inwiefern wir ihnen als Ideal–Selbst schon das Wasser reichen können. Wer also Wert legt auf ein besonderes Urteilsvermögen, wer etwas Eigenes sein und sagen möchte, sollte sich darauf einlassen, beim Verstehen lange Wege mit vielen Stationen zu nehmen. Das “Heureka” mag am Ende stehen und in einem einzigen Augenblick ausgerufen werden, es ist aber die Krönung für einen ganzen Prozeß.

Verstehen ist weit mehr als nur das Lösen eines Rätsels, entscheidend sind Selbstbegegnungen. Wir erfahren sehr viel über uns selbst, sobald wir uns beim Wahrnehmen, Deuten und Verstehen selbst beobachten und begegnen.

Es ist erstaunlich, dem eigenen Empfinden, Verstehen und Reflektieren bei der Arbeit zuzusehen. Man kommt sich dann vor wie der Eigentümer einer Fabrik, in der Wahrnehmungen produziert werden, die auf Sinn hin ausgelegt sind.

Wer solche Wagnisse unternimmt, wird belohnt mit Erfahrungen auf der Meta–Ebene. Es sind Selbsterfahrungen, die persönlicher, intensiver und tiefer nicht sein könnten.

Ich bin soeben im Netz der Netze auf Fotos von einem Kunstwerk gestoßen, das ich vorzeiten besprochen habe. — Die Begegnung fand rein zufällig statt, auf einer Ausstellung in der Kunstakademie Münster.

Und im Seminar über “Die Schönheit der Seele” ging es am letzten Freitag um “Hermeneutik” und die “Kunst des Verstehens”. Das hat mich darauf gebracht, diesen alten Spuren noch einmal nachzugehen. — Das hat wiederum dazu geführt, daß ich den Text aus dem Jahre 2011 überarbeitet und vor allem mit den damals noch nicht öffentlich erhältlichen Fotos versehen habe.

-

Anthropologie, Diskurs, Emanzipation, Götter und Gefühle, Identität und Individualismus, Kunst, Leib, Melancholie, Moral, Motive der Mythen, Philosophie, Psyche, Psychosophie, Religion, Schönheit, Schuld, Seele, Theorien der Kultur, Urbanisierung der Seele, Utopie, Wahrheit, Zeitgeist, Zivilisation

Vom Über–Ich zum Ideal–Ich

Narzißmus als Selbst–Konzept

Der Umgang mit der Figur des Narziß läßt zu wünschen übrig. Oft werden Diagnosen vorgebracht, wie sie üblich sind von Liebenden, die sich verschmäht sehen. Dann ist auch noch von toxischen Beziehungen die Rede, um die Fehler beim Geliebten zu finden. Aber zuletzt täuscht nichts darüber hinweg, daß Besitz-Ansprüche oft als Ausdruck von Liebe kaschiert werden.

Schönheit mag erstrebenswert sein, zu viel davon kann wird aber zu einem ganz großen Problem werden. Narziß hat dieses Handikap schon seit frühester Kindheit und daß ist der dramatische Kern dieser mythischen Figur. — Er ist einfach zu schön.

Er ist derart schön, daß alle außer sich sind und ihn berühren, besitzen und sich vor allem mit ihm zeigen wollen. Aber niemand interessiert sich für ihn als Person. Also beginnt er damit, sich für sich selbst zu interessieren.

Diese Schwierigkeit hat er weder in Kindheit, noch in der Jugend bewältigt könne. Und jetzt, wo er ein junger Mann ist, in den sich alle unentwegt unsterblich verlieben und ihn verfolgen wie einen Superstar, ist es eigentlich zu spät. — Narziß hat sich inzwischen eine äußerst schroffe Art der Zurückweisung zu eigen gemacht.

Er wehrt Verliebte nicht einfach nur ab, sondern versucht sie mit heftigsten Worten zu verletzen. Mit möglichst schroffen Reaktionen schreckt er sie ab und trifft sie ganz tief ins Herz, weil er es sich selbst schuldig ist, sie alle einfach nur abzuwehren. — Dabei weiß er selbst gar nicht, was mit ihm ist. Er hat sich selbst nie kennen gelernt, weil ihm immer andere dazwischen kamen.

Insofern wird man als Außenstehender fragen, ob das denn nun wahre, ehrliche, echte Liebe sein kann, was da an einnehmenden Begehrlichkeiten an den Tag gelegt wird. Er ist schließlich einer, der darunter leidet, daß er an Aufmerksamkeit zu viel hat und nichts davon will. — Also stößt er die ihn vermeintlich Liebenden der Reihe nach regelmäßig heftig vor den Kopf. Er kennt sich selbst nicht, warum sollte er sich lieben lassen? Er muß die enttäuschen, die ihn erklärtermaßen lieben. Er will nicht geliebt werden, weil er Liebe als Vereinnahmung empfindet.

Ein Verehrer will ihm ein Schwert schenken. Narziß weist ihn derart heftig zurück, so daß dieser die Götter um Rache anfleht, bevor er sich selbst mit diesem Schwert tötet. — Und tatsächlich machen es sich die Götter zu eigen, den Verschmähten in seiner Liebeskrankheit zu rächen.

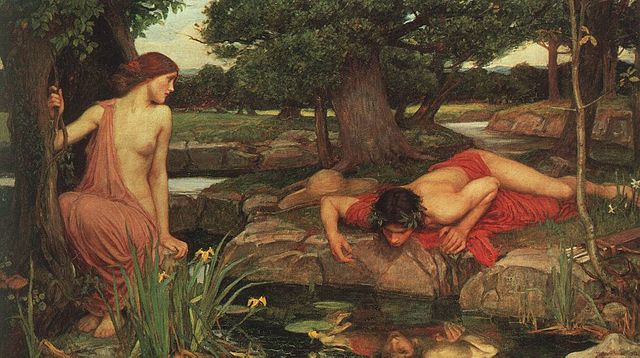

Die Begegnung mit der Nymphe Echo ist bereits Teil des göttlichen Plans.— Hera hatte ihr die Stimme genommen, weil diese sie damit täuschen wollte, um Zeus ein Alibi zu verschaffen, als dieser in Liebesangelegenheiten unterwegs war. — Echo kann also nur noch wiederholen, was bereits gesagt worden ist.

Narziß verirrt sich auf der Jagd und trifft auf die Stimme der Nymphe, die sich augenblicklich verliebt und sehr bald voller Hoffnung ist. Ihr ganzes Auftreten läßt an ein Groupie denken, das bei einer Begegnung mit ihrem Star völlig außer sich ist und nur noch stammeln kann. — Aber sie täuscht sich, stattdessen kommt nur eine schroffe Abweisung des unter seiner eigenen Attraktivität leidenden jungen Mannes: Lieber würde er sterben, als sich von ihr auch nur umarmen zu lassen.

John William Waterhouse: Echo und Narcissus, 1903. Nun fragt man sich schon, ob so heftige Reaktionen wirklich notwendig sind. Aber man sollte nicht vergessen, daß Narziß nichts anderes kennt, als dauernd wegen seiner äußeren Vorzüge begehrt zu werden, während sich für ihn selbst in seiner Person niemand interessiert. — Er hat sich in seiner eigenen Person gar nicht entwickeln und entfalten können. Es wurde ihm alles geschenkt, aufgedrängt, aufgenötigt, nur weil er schön und begehrenswert ist.

Darauf passiert, was der blinde Seher Teresias dessen Mutter bereits prophezeit hatte, als diese wissen wollte, ob er ein langes und glückliches Leben vor sich habe. — Solange er sich selbst nicht kennen lernt, ja, so lautete die rätselhaften Auskunft.

Genau das sollte jedoch geschehen. Er sollte sich kennen lernen, weil die Götter ihre Hände bereits im Spiel hatten. Er verliebte sich aber nicht einfach in sich selbst, das ist nur die kindliche Variante in der Deutung des Mythos. Als würde er den Spiegeltest nicht bestehen und nicht einmal sich selbst erkennen können. — Das Drama ist tiefgründiger, weil Narziß offenbar etwas tut, was “die Jugend” seinerzeit erstmalig zeigte. Von einem neuen Wahn ist die Rede, sich fortan auf sich selbst zu konzentrieren, aber die alten und ehrenwerten Sitten und Gebräuche links liegen zu lassen.

Narziß weigerte sich, den üblichen Weg eines jungen Mannes zu gehen. Er will nicht mit einem erfahrenen Mann als sein Mentor für einige Zeit in die Wildnis gehen, um dort vom Jungen zum Mann zu werden. — Denn was brauchte es, um ein “vortrefflicher Mann” zu werden? Doch wohl urbane Fähigkeiten wie Lesen, Schreiben, Reden, Verhandeln und Verträge aushandeln können. Man braucht Erfahrungen in der Länderkunde aber weit weniger solche in der Natur.

Narziß beginnt also, sich nicht mehr im Äußeren zu suchen, sondern im eigenen Inneren. Und er trägt den Namen einer Narzisse, weil auch diese ihren Kopf so hängen läßt, als wäre sie ganz tief in sich selbst versunken, um sich zu “bespiegeln”. — Damit beginnt er und hört aber auch nicht mehr auf. Der Narzißmus ist insofern eine Diagnose, die auf diejenigen zutrifft, die aus einer solchen Selbstversenkung nicht wieder herauskommen.

Michelangelo Merisi da Caravaggio: Narziss, 1594ff. Tatsächlich hat dieser tragische Mythenheld aber erstaunliche Potentiale, die ihn dieser Tage zum Leitbild einer Diagnose über den Zeitgeist werden lassen, die es in sich hat: Wir haben einen Paradigmenwechsel zu verzeichnen, der vom Über–Ich zum Ideal–Ich führt.

Das Über–Ich ist, der Terminologie von Sigmund Freud zufolge, eine Repräsentation des “Vaters” im Sinne einer autoritären Welt, in der Tradition und Sitte noch ganz strenge Grenzregime bewachten und sanktionierten. Wehe denen, die da aus irgendwelchen Rollen fallen und aus der Reihe tanzten! Und genau solche Diagnosen folgen dann auch: Narzißmus.

Das Über–Ich hat mit der Figur des autoritären Gottes, Königs, Ehegatten und Vaters vor allem eine Ausprägung, es ist eine unerbittliche höchst richterliche Instanz, die andersartige Identitäten gar nicht erst aufkommen läßt. Alle erdenklichen Wünsche und Traumgespinste sind sanktioniert und allein der Wunsch danach kann zu katastrophalen Selbstbestrafungen führen, die sich in unterschiedlichen Symptomen äußern.

Das war solange der Fall, wie Sittenstrenge und Geschlechterrollen–Erwartungen noch selbstverständlich zu sein schienen und die, die sie hatten, sich lieber selbst etwas antaten, als dazu auch öffentlich zu stehen.

Aber eigentlich wird diese Geschlechterordnung schon mit dem 1. Weltkrieg ganz erheblich gestört. Viele Männer zogen freudig in den Krieg, wie Hooligans, die sich verabredet haben, ihre Kräfte zu messen. Aber der Krieg war inzwischen hoch technisiert worden, man landete in den Schützengräben und verlor ganz und gar, was Männer bis dato noch glaubten für sich beanspruchen zu dürfen, diesen gewissen Schneid, der gern vorgeführt wird, dem die Uniformen dienen sollen und der angeblich bei Frauen sehr gut angekommen sein soll.

Im Grunde war das Ende des martialischen Männlichkeitsgehabe eigentlich schon mit dem Ersten Weltkrieg eingeläutet. Aber die Lektion mochte nicht wirklich verfangen, also “brauchte” es noch einen Zweite Weltkrieg, bis endlich ein anderer Geist zugelassen wurde, der sich dann auch in der Flower–Power–Zeit mit den Hippies und der Love–and–Peace–Zeit ein Pop–Denkmal schuf, bis hin zum New Age, das auch eine ganz neue Art des Glaubens legitimierte.

Tatsächlich kam es nur zum Bruch mit dem Überkommenen, aber nicht zu einem alternativen Weg. Das Autoritäre war verpönt, das Patriarchale wurde immer verpönter und dennoch kam nicht wirklich so etwas wie eine Alternative zum Über–Ich auf, das die Geschicke bisher so restriktiv gelenkt und geleitet hatte.

Man sollte sich etwas Zeit nehmen und auf sich wirken lassen, was da zu diagnostizieren ist über diesen Paradigmenwechsel im Zeitgeist. — Die Patriarchen stehen schon seit geraumer Weile nicht mehr wie die Legionsführer in ihren Überwachungskanzeln, von denen sich alles überblicken ließ. Es gibt sie noch in alten Fabriken, diese Chef–Büros mit großen Fenstern nach überallhin und mit Blick auf den Hof. Aber heute sind dort die Werkstätten von Künstlern.

Interessanterweise wurde ein Großteil der Überwachung nicht nur ins Innere, also in die Psyche verlegt, sondern auch individualisiert. Das heißt, wir haben gelernt, uns selbst zu überwachen, unser eigener Chef zu werden, dauernd an uns zu arbeiten, um ein anderer, besserer, erfolgreicherer Mensch zu werden und dann auch zu sein. — So erklärt sich auch, warum die Selbstausbeutung jeder Ausbeutung den Rang abläuft.

Die “Generation Z” irrt nicht, wenn sie auch noch Zeit zum Privatleben für sich beansprucht. Aber sie täuscht sich, wenn sie meint, alles selbst unter Kontrolle zu haben, denn das ist mitnichten der Fall. Wir sind zu unseren eigenen Ausbeutern geworden und das Planziel ist nicht mehr das, was sich gehört. — Es geht vielmehr um das Erfüllen von Zielen, die vom Ideal–Ich ausgehen. Nicht wenige sind also bereit, sich selbst zu versklaven.

Der Narzißmus ist eine gesellschaftliche Forderung an jeden Einzelnen: “Du mußt mehr werden, als du bist, du mußt zu deinem Ideal werden.” Allerdings ist das Prinzip dahinter höchst unsozial, es geht nur noch um den persönlichen Erfolg, um das Erringen von äußerlichem Status und mondäne Luxus-Symbole, wie sie die Werbung als Ersatzdrogen längst parat hält.

Wir sind in eine neue Phase der Prädestinationslehre geraten. Max Weber hat darauf seine Theorie des Kapitalismus entwickelt, daß der Erfolg des bürgerlichen Kaufmanns selbst ein Zeichen sein sollte dafür, von Gott auserwählt worden zu sein, weil ja jetzt schon, im irdischen Leben einiges an Erfolg offensichtlich geworden ist.

Jetzt machen sich viele selbst unglücklich mit Zielen, die nicht wirklich zu erreichen sind. Und der Gott, der da die Zeichen gibt, daß man zu den von ihm Auserwählten gehört, ist die narzißtische Variante eines Ideal-Ichs, dem es vor allem darum geht, daß die Show stimmt.

Der neue Paradigmenwechsel in der Selbstkontrolle ist einerseits zu begrüßen, aber eine wirkliche Lösung ist er nicht. Das Unglück, nicht zu genügen, ist nicht wirklich geringer, sondern sogar sehr viel größer geworden. Jetzt gibt es keine Ausflüchte mehr, nicht zu genügen, weil man Idealen entsprechen muß, die man bei sich selbst an den Tag legt. — Das Über–Ich wurde abgelöst vom Ich–Ideal, das viel radikaler beschaffen ist, weil es keine Ausflüchte mehr duldet.

Es ist gar nicht so einfach, dem tragischen Helden eines klassischem Mythos gerecht zu werden. Zur Not kommt er uns zur Hilfe, auf daß wir uns selbst besser verstehen.

Siehe hierzu: Isolde Charim: Die Qualen des Narzissmus. Paul Zsolnay Verlag, 2022.

-

Corona-Diskurs, Diskurs, Emanzipation, Identität und Individualismus, Ironie, Lüge, Moderne, Philosophie, Platon, Wahrheit

Meisterdenker in Platons Höhle

So leicht ist Philosophie nicht

Es entbehrt nicht einer gewissen Komik, wenn in Platons Höhle philosophiert werden soll und sich alle für Meisterdenker halten. — Aber kein Mensch bemerkt bei dieser ganz und gar nicht akzeptablen Seminar–Moderation in diesem Clip, daß der Student sich mitnichten anpaßt, um einfach nur die “Meinung” der Mehrheit zu übernehmen. Das Problem ist viel komplexer.Man kann sehen, wie es in ihm arbeitet, denn er weiß, daß irgendwas generell nicht stimmt. — Also sucht er nach den Regeln für das vermeintliche Sprachspiel, das hier womöglich läuft. Er kommt aber zu keinem Resultat, daher sagt er mit ebenso frustriertem, wie trotzigem Tonfall: Erdbeer–Rot.

Es bleibt ihm nichts anderes, als gute Miene zum bösen Spiel zu machen. — Er weiß nämlich nicht, was wir als Beobachter längst wissen, daß es gar kein Sprachspiel gibt, sondern nur eine ganz banale Verschwörung.

Da hat sich also eine ganze Gruppe geschlossen dazu verleiten lassen, jemanden vorzuführen in der grausamen Art, wie Kinder es lieben, weil es so gruselig ist. — Hauptsache es erwischt einen selbst nicht. Und solange man auf Seiten der Täter ist, kann man ja selbst nicht zum Opfer werden, oder etwa doch?

Das Dramatische an dieser vermeintlichen “Reinigung” hat etwas Religiöses: Man schließt andere aus, um die Gruppe vom “Übel” reinzuwaschen, beispielsweise vom Opportunismus–Verdacht, um dann ein Exempel an einem Sündenbock zu statuieren. Und alle fühlen sich ebenso weise wie unwohl, weil sie gar nicht realisieren, daß sie jetzt nur der Teil einer grausamen Verschwörung geworden sind, aber nicht wirklich etwas fürs Leben gelernt haben, außer, daß es grausam zugeht.

Und der, der zu spät kam, den bestrafte das Leben. — Allerdings hat er Redebedarf signalisiert. Er wollte sich konkret zum Vorwurf äußern, in flagranti beim Opportunismus erwischt worden zu sein. Er wird jedoch gnadenlos abgewürgt. Das grenzt an Mobbing und ist selbst bereits unethisch, weil da einer stumm gemacht und einfach nur vorgeführt werden soll.

Und diese autoritäre, wichtigtuerische Dozentin geht einfach über alles hinweg, denn sie will genau diese Inszenierung. Dieser Student ist eben Opfer und jetzt soll er sich mal nicht so haben.

Die Dozentin hat ihre Show so, wie sie sie wollte. Und sie will sich ihren vermeintlichen Erfolg nicht wieder abspenstig machen lassen. Daher würgt sie den notwendigen Diskurs einfach ab, um zu demonstrieren, daß der Positivismus die einzig wahre Erkenntnistheorie ist und alles andere nur Ideologie sei.

Ein naiver Realismus, der vom Konstruktivismus und vom Perspektivismus vollkommen unbeleckt ist, soll also das Maß aller Dinge sein? Der Glaube an die Naturwissenschaften soll uns erretten und nicht die Selbsterfahrung in der Selbstorientierung?

Was hier vorgeführt wird, ist keine Philosophie, sondern selbst wieder nur Ideologie. Es geht zu, wie in der Sonntagsschule, alle sind lieb aber wenige sind böse.

Und das Ganze unter dem Hashtag #Erwache? – Da würde ich sagen: #Schlaftweiter!

-

Anthropologie, Diskurs, Ethik, Götter und Gefühle, Identität und Individualismus, Kunst, Künstler, Leib, Moderne, Motive der Mythen, Platon, Politik, Psyche, Religion, Schönheit, Schuld, Seele, Theorien der Kultur, Urbanisierung der Seele, Utopie, Wahrheit, Zeitgeist, Zivilisation

Burnout der Gesellschaft

Über die Macht der Medien und das

Unbehagen in der KulturSeit Jahrmillionen erklären, verständigen und deuten Menschen sich mithilfe von Sprache, in Dialogen und Diskursen, vor dem Hintergrund spiritueller, religiöser oder und später auch philosophischer Weltanschauungen. — Vor etwa 6000 Jahren kommt zuerst die Schrift auf, dann der Buchdruck und schließlich die Digitalisierung.

Die Schrift macht potentiell alle Menschen zu Lesern, verbunden mit dem Anspruch auf Bildung, Geschmacks- und Urteilsfähigkeit. Und mit dem Internet werden nun prinzipiell alle Menschen zu Autoren. — Eine neue Medienrevolution, die dem des Buchdrucks in nichts nachsteht, hat soeben erst begonnen…

Wir erleben nur den Anfang dieser Zeitenwende und sind jetzt schon maßlos überfordert. Das alles führt zum Burnout der Gesellschaft, zum Verlust der Dialogfähigkeit und zum Rückfall in längst überwundene Zeiten. Die neuen Herausforderungen könnten nicht größer sein: Wir müssen den Umgang mit der neuen Vielfalt, mit den vielen neuen Möglichkeiten erst entwickeln, wir müssen uns weiter entwickeln.

Gustave Doré: Die

babylonische Sprachverwirrung, 1865ff.Das ist der heimliche Hintersinn solcher Krisen und Wendezeiten: Die Menschheit wird sich angesichts dieser neuen globalen Verbundenheit entweder weiter entwickeln oder im Chaos untergehen und dann zumindest einige Stufen herunterfallen in ihrer Entwicklung vom Tier zum quasi göttlichen Wesen.

Derzeit verhält es sich wie mit der babylonischen Sprachverwirrung: Alle wollen reden und Gehör finden, aber niemand will mehr zuhören, um vom Verstehen ganz zu schweigen, denn dazu haben die meisten gar nicht mehr die Nerven.

Bei alledem ist eine allgemeine Tendenz erkennbar, die offenbar von Anfang an hinter der Anthropogenese steht: Es geht um immer mehr Individualität, Autonomie und Selbstorientierung, also um mehr Bewußtsein, Empathievermögen, Selbstbewußtsein und Geist.

Die Natur hat im Menschen ein Auge aufgeschlagen, um sich selbst in den Blick zu nehmen. Dabei spielt Religion nach wie vor eine ganz bemerkenswerte Rolle, nicht unbedingt im herkömmlichen Sinne. — Aber als Gespür für Höheres, insbesondere für Aufklärung und Humanismus, werden religiöse Motive noch über lange Zeit erforderlich sein. Denn was der Psyche gut tut, muß nicht unbedingt auch gut sein für die Seele.

Die nächsten Stufen in dieser geistigen Höher-Entwicklung des Menschengeschlechts zeichnen sich bereits ab. Es geht um mehr Selbstbewußtsein, Geist und Selbstorientierung. Dazu aber sind sehr viel mehr Narrative erforderlich und sehr viel mehr Dialoge, in denen diese Narrative erst noch entwickelt werden müssen. — Jeder Mensch braucht seine individuelle Geschichte, um sich selbst erklären zu können. Das wesentliche dabei ist allerdings, in dieser Individualität auch verstanden zu werden.

Der Eingang ins Verstehen läßt sich finden, indem wir unter den vielen Mythen diejenigen auswählen, die vielversprechend erscheinen, weil ähnliche Probleme verhandelt werden. — Das ›passende‹ Narrativ einer mythischen Begebenheit wird dann ›übertragen‹ auf unseren individuellen Sachverhalt.

Wir verstehen nur auf dem Umweg über Analogien, in denen überzeitliche Erfahrungen niedergelegt worden sind, die dann im persönlichen Gespräch übertragen werden auf die eigene Individualität, den eigenen Individualismus als Konzept.

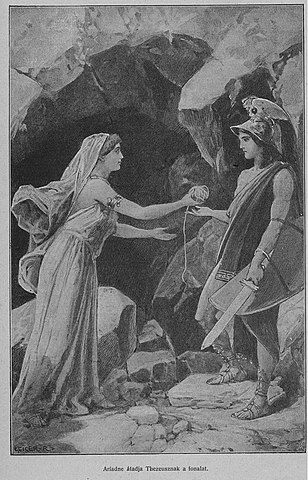

Richard Geiger: Ariadne und Theseus, 1900. In diesem Fall scheint Ariadne hilfreich zu sein, weil sie sich generell mit Labyrinthen auskennt. Die Prinzessin von Kreta war Theseus dabei behilflich, sich im eigens für den stierköpfigen Minotaurus geschaffenen Labyrinth zu orientieren.

Daß es sich beim Ariadnefaden aber um ein banales Wollknäuel gehandelt haben soll, ist nicht wirklich überzeugend. — Selbstverständlich steht es uns frei, im Zweifelsfall unzufrieden zu sein, insbesondere mit dem, was uns die kindsgerechten Lesarten bieten.

Die Mythen sind von einer Kultur auf die nächste übergegangen, so daß wir über viele Möglichkeiten verfügen, in den Feinheiten zwischen den Varianten genauer zu lesen, um den darin verborgenen Sinn herauszulesen: Ariadne ist Schülerin der Circe, die wiederum auf die Isis zurück geht, einer überaus mächtigen ägyptischen Göttin der Zauberkunst.

Wie Medea ist auch Ariadne bestens mit dem Zaubern vertraut, die Wege blockieren aber auch öffnen können. Dabei wird das Labyrinth bald zum Symbol für den Lebensweg, der oft in ausweglose Lagen führt aber nicht wieder heraus. — Die eigentliche Bedeutung von Ariadne liegt also darin, Orientierung zu bieten, gerade in Konstellationen, die etwas von einem Labyrinth haben.

Der Zauber, mit dem Ariadne ganze Labyrinthe zu bewältigen hilft, liegt jedoch rätselhafterweise im Geheimnis von Schönheit. — Das Prinzip lautet: Bezähmung der Wildheit durch die Schönheit.

Auf diese geheimnisvolle Formel kommt der württembergische Bildhauer Johann Heinrich von Dannecker aufgrund seiner Studienreise nach Rom. Damit bringt er seine Inspiration auf den Begriff. — Der Geist seiner vorzeiten überaus populär gewordenen Skulptur: Ariadne auf dem Panther, offenbart eine philosophische Spekulation von ganz besonderer Bedeutung.

Der Panther ist das Wappentier für den Wein– und Rauschgott Dionysos, der im übrigen nicht nur der Vorläufer von Jesus Christus in vielen Aspekten seiner Symbolik ist, sondern der dabei auch noch tiefer blicken läßt in die Tiefen einer bipolaren Psyche.

Dionysos auf dem Rücken eines Panthers; links ein Papposilenus, der ein Tamburin hält; ca. 370 v. Chr., gefunden in Paestum. Dieser Gott der Ekstase hat selbst eine überaus komplizierte Vergangenheit, die macht ihn zum Borderliner macht. Sobald er auch nur den geringsten Verdacht spürt, er könnte eventuell auch nur schief angeschaut worden sein, greift er zu drakonischen, unerbittlichen und scheußlichen Racheakten, die völlig unverhältnismäßig sind.

Da wird dann das, was diese Skulptur zu sagen versteht, zur frohen Botschaft über die Potentiale einer notwendigen heiligen Handlung: Ariadne bewältigt das Wilde, Rohe und Unmenschliche solcher Rachsucht durch Schönheit! Dieser Gedanke ist vor allem philosophisch von derartiger Brisanz, so daß ich sagen würde, versuchen wir es doch!

Immerhin hat sich bereits Hannah Arendt an diesem Projekt nicht ganz vergeblich versucht, eine Politische Theorie auf der Grundlage der Ästhetischen Urteilskraft zu entwickeln. — Wir sollten endlich wieder nach den Sternen greifen!

Es gibt inzwischen hinreichende Anhaltspunkte für die Annahme, daß die Vernunft als Meisterin der Multiperspektivität mit Ästhetik vorgeht, wenn es gilt, in irgendeiner Angelegenheit ›das Ganze‹ zu verstehen. — Erst dann kommen Dialoge und Diskurse wirklich zur Entfaltung, wenn alle, die nur Rechthaben wollen, endlich ergriffen werden und sich zu fassen versuchen.

Es kann nämlich in der Ästhetischen Urteilskraft gar nicht mehr ums Rechthaben gehen. — Wir können nur noch an den Anderen appellieren, er möge doch auch so wie wir, etwas Bestimmtes so empfinden wie wir, um dann auf die tieferen Beweggründe zu sprechen zu kommen, die sich einstellen, wenn man es versteht, sich endlich für Höheres zu öffnen.

Im Mittelalter wurde die Höfische Gesellschaft auf ähnliche Weise geschaffen, als man die rauhbeinigen Warlords von Raubrittern auf ihren zugigen Burgen abbringen wollte, von ihrem lukrativen Tun und Treiben, nach eigenem Gesetz auf Beutezug zu gehen.

Sie wurden nachhaltig ›gezähmt‹ im Minnesang, also durch Schönheit. — Für ihre Dame ihres Herzens opferten sie ihre Wildheit, ihr Ungestümtsein und wohl auch einen nicht unbeträchtlichen Teil einer Männlichkeit, die inzwischen manchen Frauen bei Männern fehlt.

Es kommt darauf an, die Multiperspektivität mit allen ihren Zumutungen und Herausforderung zu würdigen in einer Welt, die immer mehr zum Amoklaufen neigt. — Irgendwas muß den ständig drohenden Irrsinn im Zaum halten. Und genau das macht sie, die Göttin der ästhetischen Urteilskraft: Ariadne.

MP3 – Mittschnitt des Vortrags.

-

Anthropologie, Ausnahmezustand, Corona, Corona-Diskurs, Corona-Politik, Diskurs, Ethik, Identität und Individualismus, Ironie, Leib, Lüge, Moderne, Moral, Philosophie, Platon, Psyche, Psychosophie, Schuld, Seele, Theorien der Kultur, Urbanisierung der Seele, Wahrheit, Zeitgeist

‘Habitus’ bedeutet Charakter

Bildung braucht eine Grundlage

Ich habe noch immer den Eindruck, seit Beginn der Corona–Hysterie in einem Paralleluniversum gelandet zu sein.

Im Nachgang verschieben sich die Bewertungen dieser Panther–Zeit, in der man die Gitterstäbe der Angst–und–Moral–Republik ständig vor Augen hatte. — Viel zu viele haben sich in diesen Jahren um Kopf und Kragen geredet.

Im Nachgang verschieben sich die Bewertungen dieser Panther–Zeit, in der man die Gitterstäbe der Angst–und–Moral–Republik ständig vor Augen hatte. — Viel zu viele haben sich in diesen Jahren um Kopf und Kragen geredet.Aber meine Bewertungen dieser Massenpsychose verschieben sich inzwischen nicht mehr so stark, und ich muß zugeben: Das Resultat dieser kollektiven Angstkampagne war für mich verheerend, denn ich mußte einen Gutteil meines Idealismus aufgeben.

Meine Enttäuschung über den kollektiven Verrat an Werten wie Freiheit, Toleranz, Meinungsfreiheit, Selbstbestimmung und Würde, hat mich zutiefst verstört. Das hätte ich nicht für möglich gehalten!

Aber die Panter–Zeit hatte auch ihr Gutes, wir haben alle das Zoomen erlernt, konnten einander tief in die Seele schauen und haben gesehen, mit wem wir es wirklich zu tun haben.

Und die Diagnose fällt kritisch aus: Den meisten fehlt so etwas wie Persönlichkeit, was der französische Soziologe Pierre Bourdieu in seiner Theorie “Die feinen Unterschiede” als “Habitus” bezeichnet, beschrieben und näher ausgeführt hat.

Ich hätte es wissen können, weil ich ihn schon im Studium gelesen und mir zu Herzen genommen hatte. Aber ich wollte nicht, daß der Groschen auch fällt, wohl aus Idealismus wollte ich es nicht.

Das Erziehungsziel einer “Bildung der Persönlichkeit” ist und bleibt elitär, weil es um einen Habitus geht, den man sich auch herausnehmen können muß. — Manche nehmen sich das einfach heraus, wenn und weil es ja nun mal “standesgemäß” für sie ist.

Andere stehen sich selbst dabei bereits auf der Leitung und noch andere, die Vielzahl der nichtdenkenden Mitmenschen, sieht das Problem nicht einmal.

“Gebt dem Volk Brot uns Spiele”. Ja, den meisten Zeitgenossen mangelt es nicht nur an Selbstbewußtsein, Selbstbestimmungs– und Selbstorientierungsvermögen, sie haben auch keinen Zugang zu ihrem eigenen Leib. Sie sehen nur den Körper, den sie dann checken, bearbeiten oder auch reparieren lassen.

Der Unterschied besteht eben, wie Helmuth Plessner gesagt hat, “zwischen Körper haben und Leib sein”. — Daher lassen sich die Vielen auch so tief verängstigen.

Franz von Stuck: Tilla Durieux als Circe, 1931. Sie sehen nur ihren Körper und ihre Psyche, sehen aber nicht auch den Geist, den Leib und die Seele. Sie wollen auch nur Sex und keine Erotik. — Ach, es ist erbärmlich.

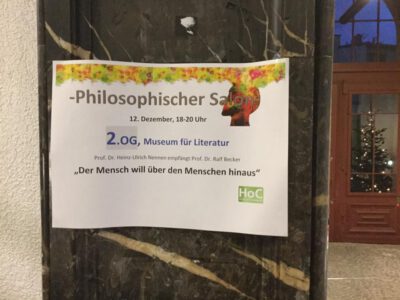

„Der Mensch will über den Menschen hinaus“, — eigentlich ja. Man denke doch nur an Platon und Nietzsche, die das so eindrucksvoll und eindringlich vor Augen geführt haben.

Aber viele folgen nicht ihrer Seele, sondern nur den viel zu oberflächlichen Interessen einer Psyche, die “Haben mit Sein” miteinander verwechselt. Viel zu viele lassen sich bereitwillig leiten von den ästhetisch–moralischen Konsumwelten der angeblich „Schönen und Reichen“.

Wenn darin ganz offenbar die allermeisten Zeitgenossen ihre Lebensziele sehen und sogar finden, dann kann ich sie nicht mehr ernst nehmen.

Als ich vor langer Zeit noch Ethik–Unterricht für Polizeibeamte an der FH für öffentliche Verwaltung in Dortmund gab, hatte ich irgendwann bereits dieses Konzept für mich als Arbeitsgrundlage: Ich hole die Menschen ab, wo sie stehen, aber ich fahre nicht bis unter die Erde!

Wer unterirdisch ist und es auch sein und bleiben will, soll es sich wohl ergehen lassen in der Höhle. Und kein Philosoph wird sie bei ihren heiligen Handlungen in der Konsumhölle stören.

Die Basis für einen eigenen Habitus, so daß man selbstverständlich einen Menschen ernst nehmen kann, muß sich schon jeder selbst schaffen. — Die Seele macht das Spiel.

-

Emanzipation, Götter und Gefühle, Ironie, Kunst, Leib, Moral, Motive der Mythen, Philosophie, Platon, Psyche, Schönheit, Schuld, Theorien der Kultur, Wahrheit, Zeitgeist

Harry und Meghan

Über die Sprengkraft einer Lovestory

Der Liebesgott Amor ist ein Sohn der Göttin der Liebe und dem Gott des Krieges, also Venus und Mars. — Mythische Figuren sind immer auch Allegorien, was bedeutet, daß sie etwas abbilden, was eigentlich alle vor Augen haben, sich aber nur schwer sagen läßt. Also bringt man es auf eine dieser Götterfiguren und hat dann auch noch einen Charakter dazu.

Michelangelo Merisi da Caravaggio: Amor als Sieger, 1601. Cupido, wie er bei den Römern genannt wird, hat immer einen Köcher mit Pfeilen bei sich. Schnell wie der Wind, taucht er urplötzlich auf, und nach der Tat ist er ebenso schnell auch schon wieder weg.

Er ist ein Heckenschütze, so daß seine Opfer, ob sie wollen oder nicht, in Liebe entflammen. Dabei schießt er mit zweierlei Pfeilen, mit goldenen– für die erwiderte, mit bleiernen Pfeilen für die unerwiderte Liebe.

Man sollte dabei an den lächerlichen Professor Unrath denken, aus Heinrich Manns “Blauem Engel” und den Film, in dem Marlene Dietrich die Rolle ihres Lebens fand.

Am Ende wird der Professor sich nützlich machen, um der von ihm Angebeteten feschen Lola nahe zu sein, sich aber vollkommen lächerlich machen. Es ist der Absturz einer allerdings despotischen Autorität, was die ehemaligen Schüler im Publikum mit oberflächlichem Gaudi goutieren, ohne das doch auch Tragische daran überhaupt zu bemerken.

Alle Details einer Allegorie sind nicht zufällig, sondern mit bedacht gewählt und komponiert. — Amor ist noch ein rechts–unmündiges Kind, was bedeutet, daß er nicht zur Verantwortung gezogen werden kann für das, was er anrichtet. Es sollte sich also bitte hinterher niemand beklagen, der nun einmal in Liebe entbrannt ist und dann wer weiß was gemacht hat…

Als leicht bekleidete Knabe ist Amor stets mit Lausbubengesicht unterwegs. Caravaggio macht dann mit guten Gründen ein Siegerlächeln daraus. — Ja, die Liebe siegt gewissermaßen immer, selbst wenn sie unglücklich verläuft und schlußendlich alles in Schutt und Asche liegt.

Wenn Amor mit einem seiner Pfeile trifft, dann werden die Getroffenen nicht nur von einer Liebe ergriffen, der sie sich nicht erwehren können, sondern sie haben dann auch die damit einhergehenden Problem am Hals. — Die Allegorie dieses kindlichen Gottes bringt daher vorzüglich auf den Punkt, was die Liebe gesellschaftlich eigentlich ist: Pure Anarchie!

Deswegen wird oft nichts dem Zufall überlassen, wobei viel Wert gelegt wird auf “standesgemäße” Hochzeiten etc. pp. — Deswegen wird Sex, von “freier Liebe” ganz zu schweigen, verfolgt wie die Pest. Dabei ist die Erotik selbst eigentlich weniger das Problem, aber die Liebe, die darüber aufkommt, kann Verbindungen stiften, die nie und nimmer hätten sein dürfen.

Liebe mag immer auch ein Anfang sein, insbesondere für die Liebespaare selbst, aber für Gemeinschaften ist sie womöglich das Ende eines langen Burgfriedens. — Und genau das passiert immer wieder, etwa bei Romeo und Julia, die sich als Abkömmlinge zutiefst verfeindeter Clans ineinander verlieben, was daher ein böses Ende nehmen muß.

Archetypische Liebhaber Romeo und Julia porträtiert von Frank Dicksee (1884). Gestiftet werden solche Verbindungen also durch einen verantwortungslosen Heckenschützen, der Liebespfeile verschießt und sich sonst kaum etwas dabei denkt. — So wie er dreinblickt, wirkt es eher, als wäre Liebe nichts weiter als ein neckisches Spiel.

Das Symposion von Platon ist diesem Eros, also dem Gott der Liebe gewidmet. Der Text ist einer der wichtigsten der Menschheitsgeschichte, weil er so tief blicken läßt, nicht nur in die Liebe selbst, sondern auch in die Machenschaften, die sich darum herum ranken. — Dazu gehört insbesondere die Vereinnahmung Platons durch Religionsführer, die ernsthaft glauben machen wollen, Platon habe nur die nicht–erotische Liebe geadelt und alle anderen Formen herabgewürdigt.

Genau das ist nicht der Fall. Wie so oft findet sich bei Platon auch in dieser Angelegenheit wieder das Bild von Stufen, die man schrittweise nehmen sollte, um dann möglichst unter Führung der Philosophie, um zur Wahrheit wie im Höhlengleichnis oder zur Schönheit wie im Symposion aufzusteigen. — Daher steht auch das Gegenteil von dem im Text, was die Religionsfürsten in ihrem Griesgram und nicht selten ohne Doppelmoral seit Jahrtausenden verkünden.

Wenn Sokrates in seiner Rede ausgiebig von seiner legendären Lehrerin namens Diotima erzählt und deren Philosophie der Liebe sich offenbar selbst zu eigen gemacht hat, dann hören wir das Gegenteil von dem, was die Kirchen so vehement fordern. — Tatsächlich ist Liebe wie eine Droge mit Nebenwirkungen, die einen “heiligen Wahn” auslösen. Das dürfte dann auch das Motiv sein, warum so viele Religionen die Liebe als solche verdrängen, weil sie das Heilige ganz für sich und die eigene Institution allein beanspruchen wollen.

Dieser Dialog beginnt wie ein jeder sokratischer Dialog, nur diesmal mit vertauschten Rollen. Eigentlich ist Sokrates immer der Held, der über steile Thesen, die kollabieren müssen, wie sodann auch über seine Gesprächspartner lacht. Nun aber ist er in nicht in dieser Position, sondern seine Gesprächspartnerin. Sie weiß einfach mehr, als der offenbar noch junge Sokrates, der ihr dann auch folgt in diesem Dialog.

Es beginnt sogleich mit einer höchst spektakulären dialektischen Figur: Der Gott der Liebe können gar kein Gott sein, weil er nicht wie diese vollkommen ist, sondern stattdessen mit einem feinen Gespür ausgestattet sei für das, was ihm fehlt. — Liebe zielt demnach auf die Attraktion dessen, was fehlt und daher so anziehend ist.

Daher sei der Liebesgott auch kein Gott, sondern nur ein Dämon, der übrigens einer beigesteuerten Erzählung zufolge aus einer selbst märchenhaften Verbindung zwischen Fülle und Armut entstanden sein soll.

Darin stalkt die Armut den Reichtum ganz gezielt am Ort einer opulenten Festivität. Sie hält sich bedeckt, bis der Reiche höchst berauscht ins Freie tritt und unter einem Baum seinen Rausch ausschläft. In dieser Situation macht sich die Armut an ihm so zu schaffen, daß sie Sex mit ihm hat, schwanger wird und den Eros gebiert. — Es ist berückend, wie lyrisch sich Mythen mitunter geben können.

Das Liebesgift in den Pfeilen des Amor ist überwältigend. Da steht dann nicht selten schon bald alles auf dem Spiel, und genau das ist das Anarchische und so oft Skandalisierte an der Liebe. — Manche beherrschen sich und verleugnen die Liebe aus vielerlei Rücksicht, aber manche haben vielleicht noch eine Rechnung offen.

Genau das steht im Hintergrund der aktuellen Legendenbildung um Harry und Meghan, angesichts einer Netflix Serie über ihre Liebes– und Leidensgeschichte. — Diese Liebe steht definitiv unter dem Zeichen der Tragödie um Diana. Und die Traumatisierung des jungen Harry seinerzeit durch den Tod seiner Mutter, ist das eigentliche Motiv der Handlung.

Harry setzt Meghan seiner Mutter gleich und rächt sich nunmehr an allen, die sie seinerzeit in den Tod getrieben haben. Als wäre er es ihr und sich selbst schuldig, endlich erwachsen geworden, endlich mit allen abrechnen zu können.

Psychologisch ist dieses Manöver übrigens ausgesprochen heikel. Es ist nämlich die Frage, ob Meghan eigentlich sie selbst sein darf, ob sie nicht vielmehr in dieser Projektionsarbeit völlig marginalisiert wird, was sich später einmal rächen dürfte. Wer ist schon gern auf Dauer nur ein Stellvertreter.

Aber etwas anderes geschieht zugleich. — Es ist eine fällige Generalabrechnung mit dem Britischen Königshaus und dem latenten Rassismus im Empire, das schon lang keines mehr ist. Ohnehin stehts das Vereinigtes Königreich seit dem Brexit ohnehin nicht mehr auf sicheren Säulen.

Da sieht man, wie sehr die freie Partnerwahl aus Gründen der Liebe dazu angetan ist, Probleme anzuzeigen, die schon immer routiniert überspielt worden sind. Das ist der Anarchismus der Liebe, plötzlich verfängt vieles nicht mehr.

Irgendwer fängt aus unerfindlichen Gründen plötzlich damit an, öffentlich zu bekunden, daß sich ein Elefant im Raum befindet, über den niemand willens ist, auch nur ein Wort zu verlieren. Das war auch Common Sense bisher. Aber jetzt ist der Elefant nun einmal erwähnt…

Wie sagte noch der in Worten stets sparsame Konrad Adenauer: “Die Situation ist da!”